○愛媛県警察における遺失物等の取扱いに関する訓令

平成19年12月7日

本部訓令第32号

愛媛県警察における遺失物等の取扱いに関する訓令を次のように定める。

愛媛県警察における遺失物等の取扱いに関する訓令

愛媛県警察遺失物取扱規程(平成元年愛媛県警察本部訓令第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)、遺失物法施行令(平成19年政令第21号。以下「令」という。)及び遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(以下「遺失物等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において「交番等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 交番(内子交番、野村交番及び鬼北交番を除く。以下同じ。)

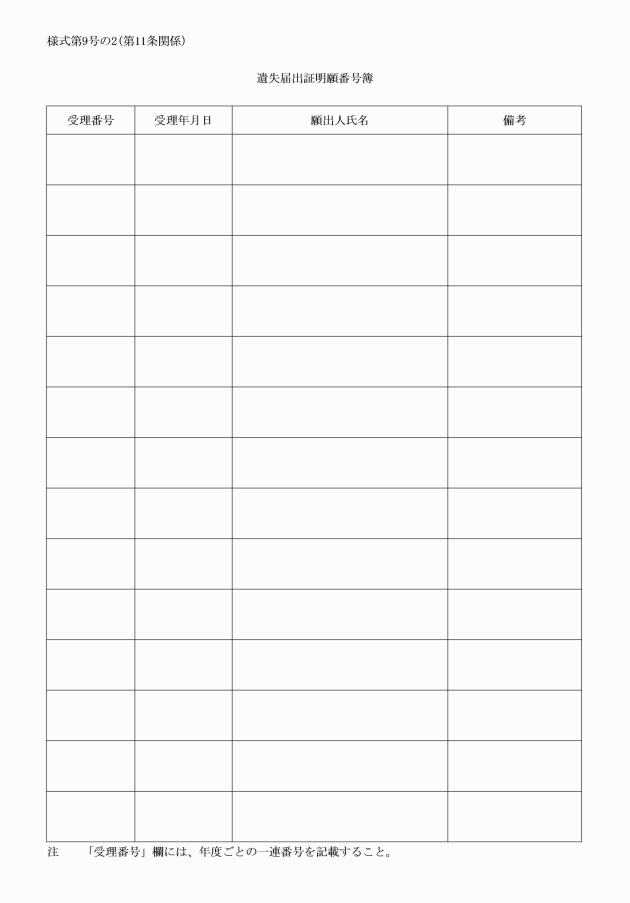

(2) 警備派出所

(3) 駐在所

(4) その他物件の取扱いを行う必要があるものとして別表の左欄に掲げる施設

(物件の提出を受ける窓口)

第3条 法第4条第1項及び第13条第1項の規定による提出(以下「提出」という。)は、署又は交番等において受けるものとする。

(交番等において物件の提出を受けたとき等の措置)

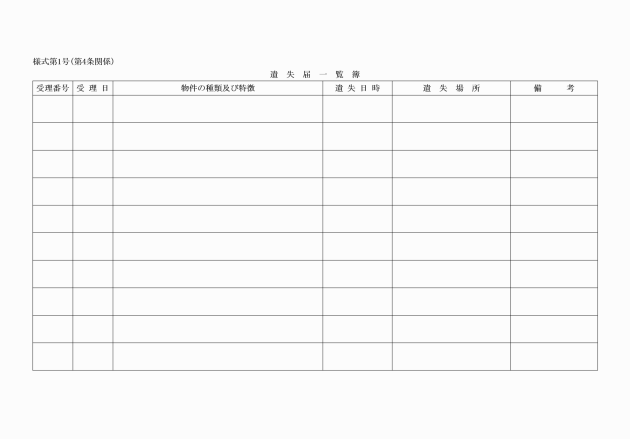

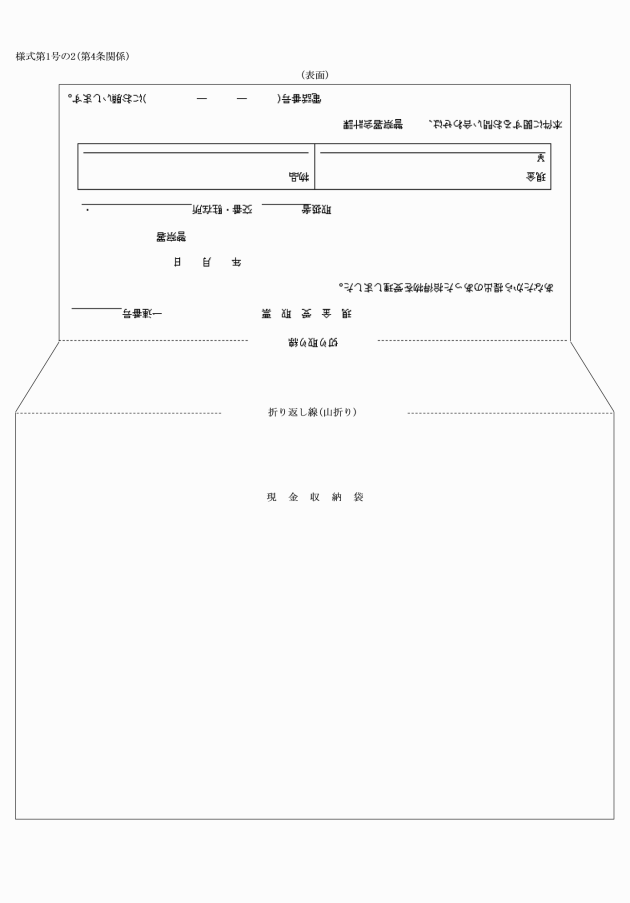

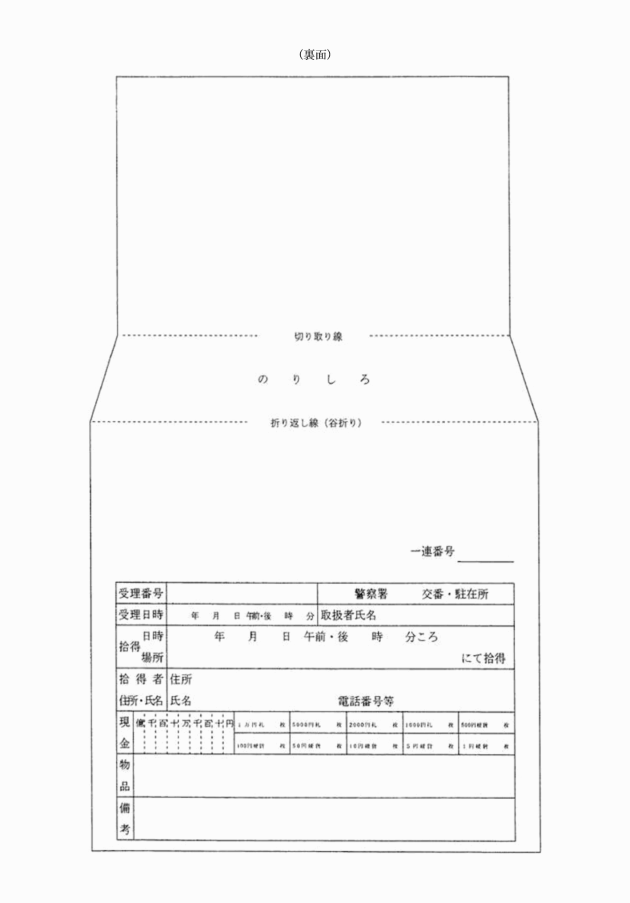

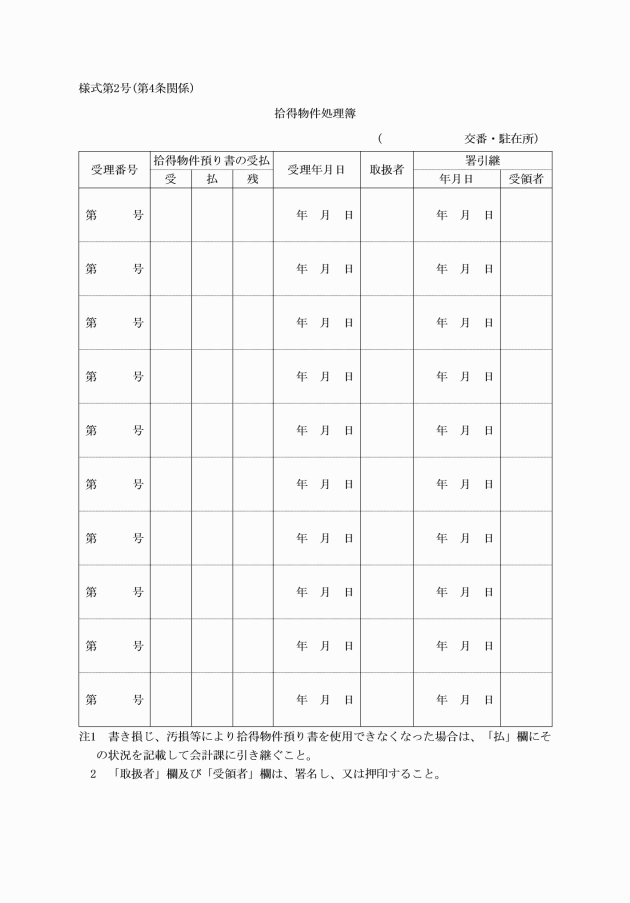

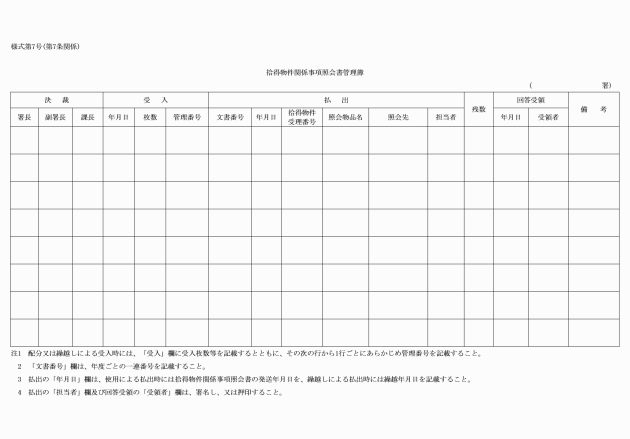

第4条 交番等において提出を受けた場合において、規則に定める拾得物件控書(別記様式第1号)及び拾得物件預り書(別記様式第2号)を作成するときは、当該提出を受けた物件(以下「提出物件」という。)に係る法第7条第1項各号に掲げる事項その他必要な事項を署に報告するとともに、当該提出物件に係る受理番号及び遺失届一覧簿(様式第1号)における記載の有無を照会しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、現金収納袋に収納された現金の署における確認、現金収納袋に収納された現金の交番等における遺失者への返還その他現金収納袋に収納された現金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

4 交番等においては、速やかに、提出物件及び拾得物件控書を署に送付しなければならない。ただし、これにより難い場合は、署長の指揮を受けて、提出物件を適切に保管するための必要な措置をとるものとする。

(1) 交番 勤務員の交替時に送付すること。

(2) 警備派出所 特別な事由がある場合を除き、翌日までに送付すること。

(3) 駐在所 特別な事由がある場合を除き、7日以内に送付すること。

6 前2項の規定にかかわらず、高額な物件(令第6条各号に掲げる物件をいう。)、危険物その他の交番等における保管設備の状況等にかんがみ適切に保管することが困難であると認められる物件の提出を受けたときは、署長の指揮を受けて、直ちに、当該物件を拾得物件控書とともに、署に送付するものとする。

8 署において宿直又は当番の勤務中に提出を受けたときは、当該提出に係る提出物件及び拾得物件控書を署会計課に引き継ぐものとする。

(施設において拾得された物件の取扱い)

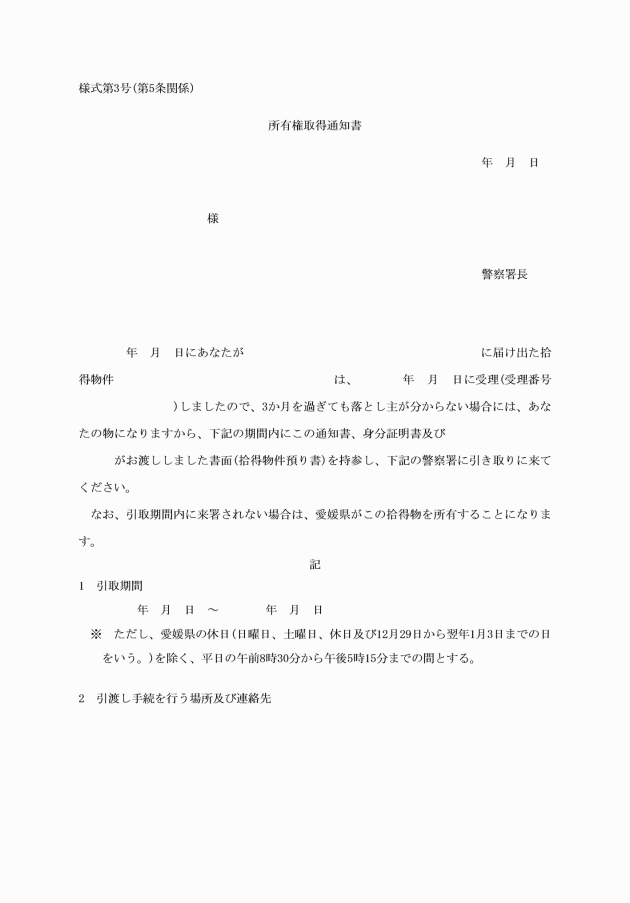

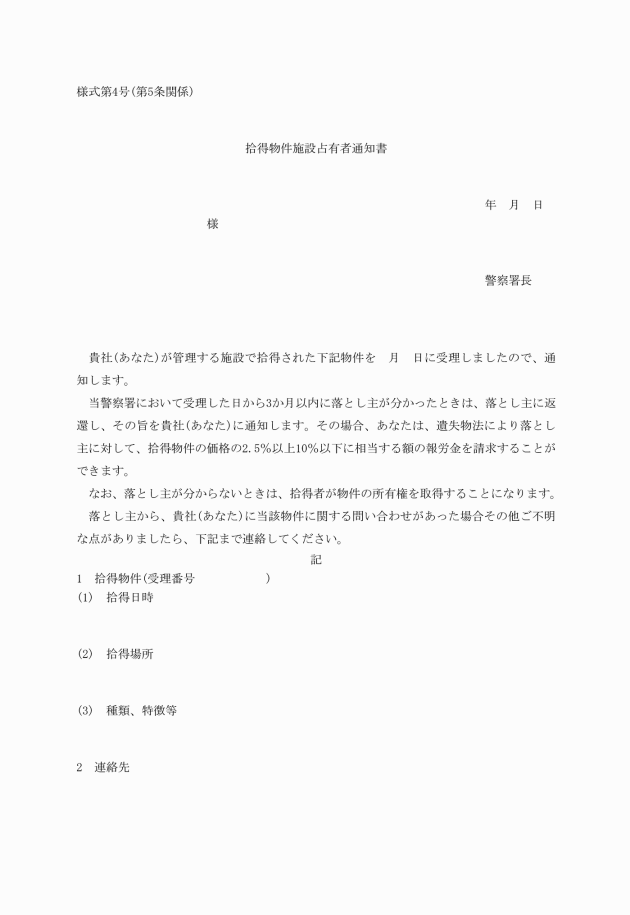

第5条 署長は、施設において物件(埋蔵物を除く。以下この条において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。以下この条において同じ。)に対し、所有権取得通知書(様式第3号)を送付するとともに、その写しを拾得物件控書に添付するものとする。

2 施設において物件の拾得をした拾得者が当該物件を署又は交番等に持参した場合において、当該施設の施設占有者の同意が得られたときは、当該施設占有者から法第13条第1項の規定による提出があったものとして取り扱うものとする。

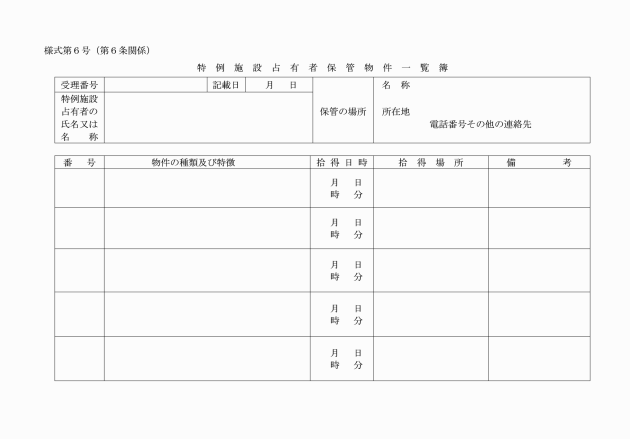

2 規則第4条第2項の規定により作成する書面の様式は、特例施設占有者保管物件一覧簿(様式第6号)とし、その記載は、署において、法第17条の規定による届出を受けたときに行うものとする。

(遺失届を受ける窓口)

第8条 遺失届は、署又は交番等において受けるものとする。

(交番等において遺失届を受けたとき等の措置)

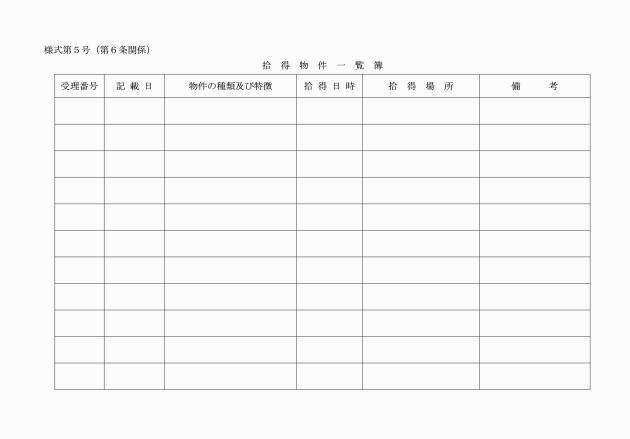

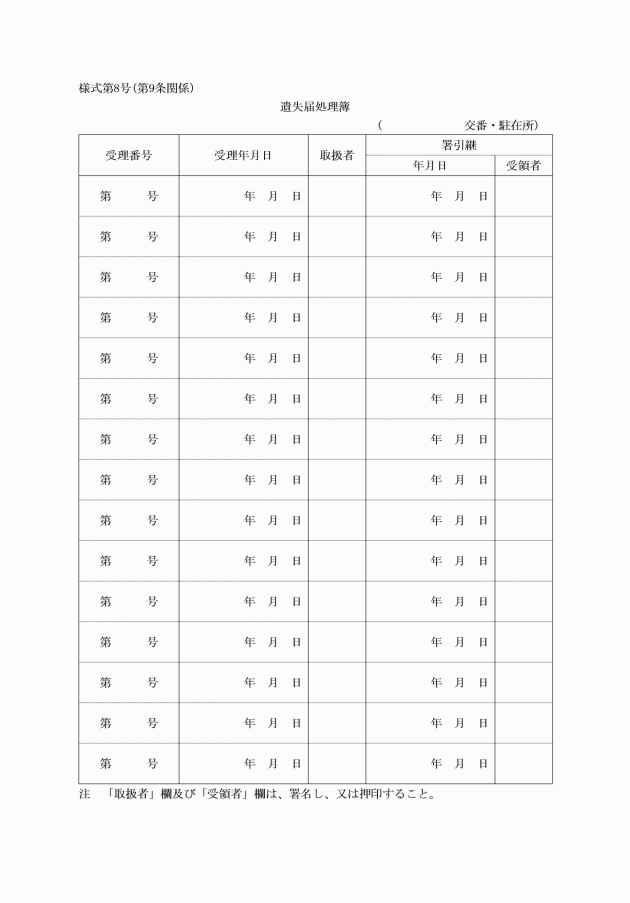

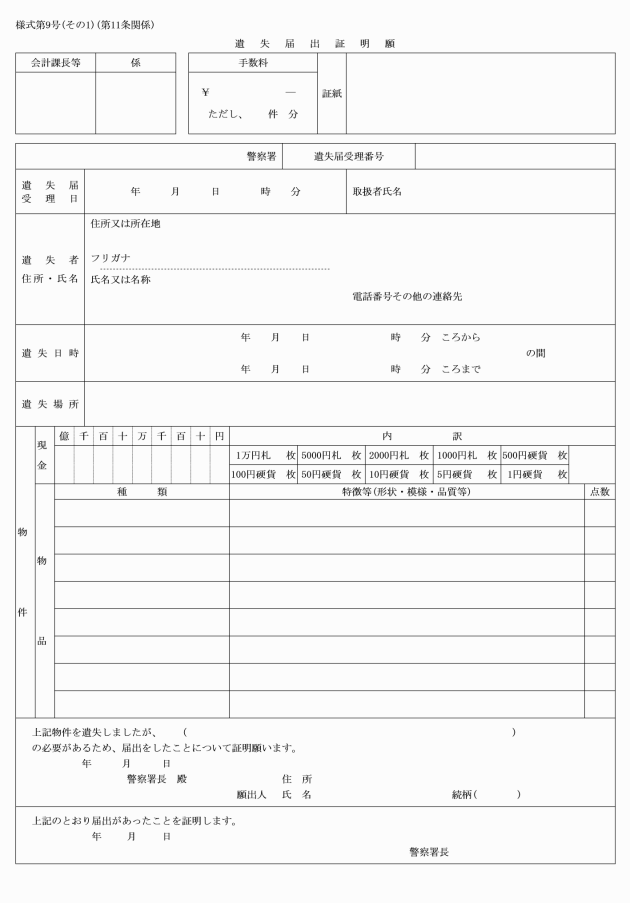

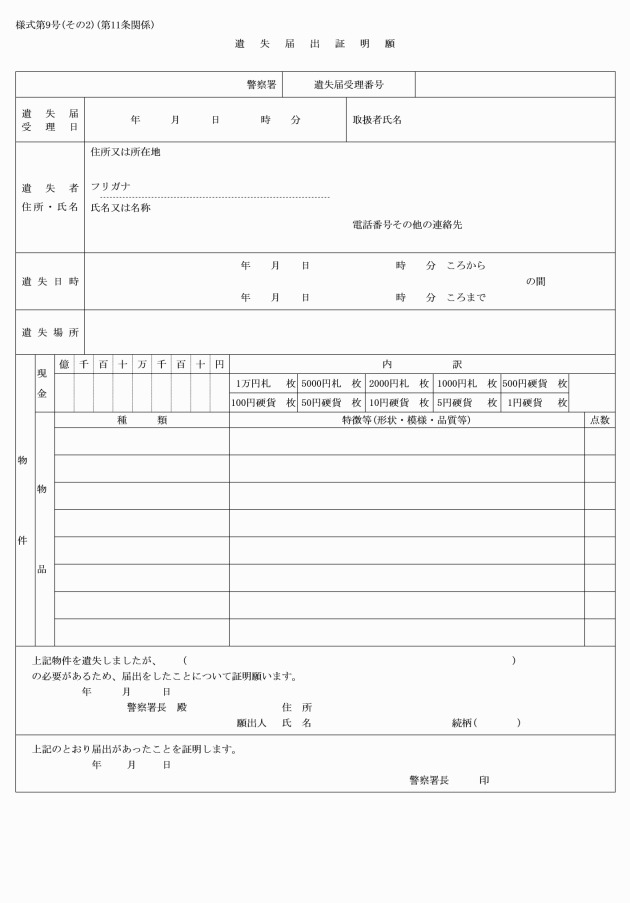

第9条 交番等において遺失届を受けたときは、当該遺失届に係る規則第5条第2項第2号及び第3号に掲げる事項を署に報告するとともに、当該遺失届に係る受理番号並びに拾得物件一覧簿及び特例施設占有者保管物件一覧簿における記載の有無を照会しなければならない。

2 交番等においては、速やかに、規則に定める遺失届出書(別記様式第3号)を署に送付しなければならない。

4 署において宿直又は当番の勤務中に遺失届を受けたときは、当該遺失届に係る遺失届出書を署会計課に引き継ぐものとする。

(特異な物件に係る遺失届を受けたときの措置)

第10条 署長は、爆発物、銃砲、クロスボウ、刀剣類、火薬類その他の物件であって早期に発見しなければ地域住民に危険を及ぼし、又は犯罪に使用されるおそれがあるものに係る遺失届を受けた場合において、必要があると認めるときは、通信指令課に対する手配の依頼、地域住民への広報その他の必要な措置をとるものとする。

(システムによる遺失届の有無の調査等)

第12条 提出又は法第17条の規定による届出を受けたときは、速やかに、愛媛県警察遺失物管理システム(以下「システム」という。)に必要な事項を登録するものとする。

2 法第8条第1項(法第13条第2項及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による通報、規則第6条第2項の規定による照会、規則第10条第1項の規定による報告及び同条第2項の規定による通報は、システムにより行うものとする。

(システムによる提出物件の有無の調査等)

第13条 遺失届を受けたときは、速やかに、システムに必要な事項を登録するものとする。

2 規則第7条第2項の規定による照会、規則第8条第1項の規定による報告及び同条第2項の規定による通報は、システムにより行うものとする。

3 前条及びこの条に定めるもののほか、システムへの登録、システムによる照会その他システムの運用に関し必要な事項は、別に定める。

(提出物件の保管)

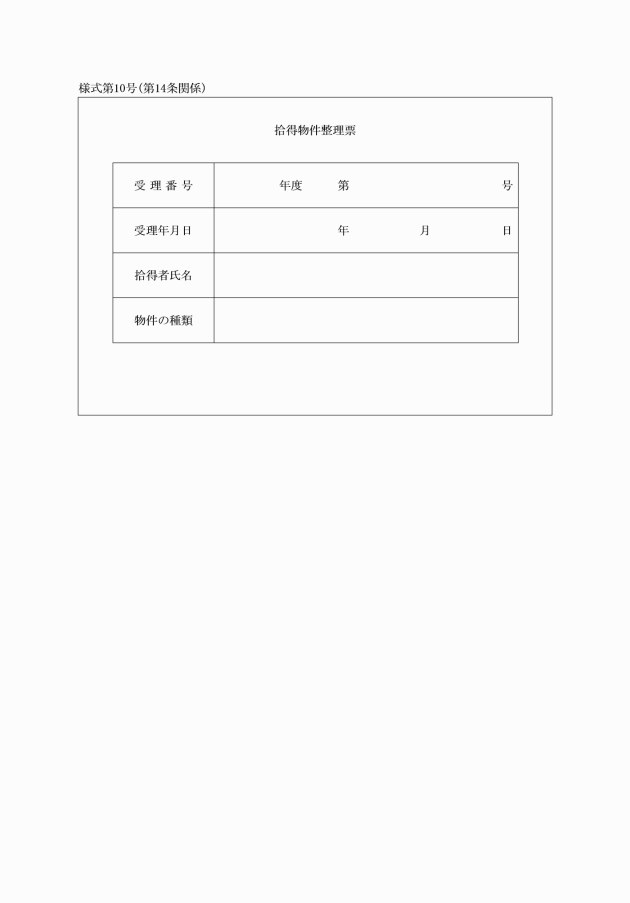

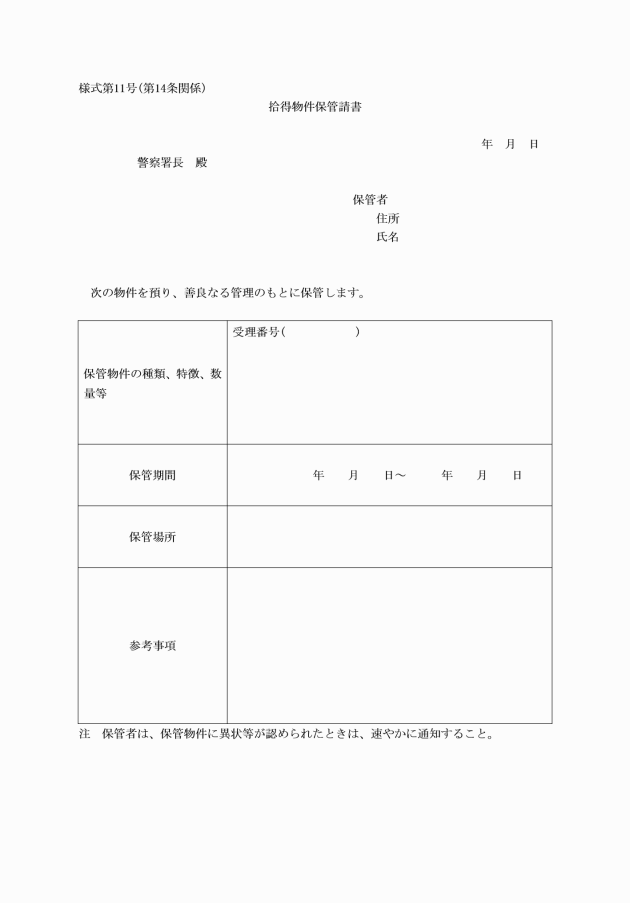

第14条 署における提出物件(現金を除く。)の保管は、提出物件に拾得物件整理票(様式第10号)を付けるとともに、提出物件の亡失、滅失及びき損を防止するため、確実に施錠できるかぎを備えた保管庫への保管その他の必要な措置をとることにより行うものとする。ただし、保管庫に保管することが適当でないと認められる提出物件については、亡失、滅失及びき損を防止できる場所に保管し、又は保管を委託することができる。

3 提出物件のうち、現金、記念硬貨等の保管は、他の種類の提出物件と区分し、確実に施錠できるかぎを備えた金庫に金種別に整理して行うものとする。

4 交番等において提出を受けた後、第4条第4項の規定による送付を行うまでの間における提出物件の保管は、確実に施錠できるかぎを備えた保管庫により行うものとする。ただし、提出物件が自転車その他その形状等により保管庫に保管することが適当でない物であるときは、当該物件を鎖でつないで室内に保管することその他の確実な方法で保管することができる。

5 前項の規定にかかわらず、提出物件が交番等において保管することが適当でない物であると認められる場合は、署長の指揮を受け、必要な措置をとるものとする。

(保管中の物件の保全)

第15条 乗車券、当選金付証票、商品券その他これらに類するものであって、署における保管中に払戻期間又は引取期間が満了するものについては、その満了の時期の前に現金と引き換えておくなどの保全措置を行うものとする。

(現金及び売却による代金の預託)

第16条 提出物件のうち、現金(記念硬貨等を除く。)及び売却による代金の合計金額が50万円の範囲内で署長が定める保管額を超えたときは、遅滞なく、署長が指定する金融機関(以下「取引銀行」という。)に預託するものとする。

(提出物件の処分)

第17条 法第10条の処分は、署において行うものとする。ただし、提出物件が滅失し、又はき損するおそれがある場合であって、法第9条第1項の規定により売却することができない物であると明らかに認められるときは、署長の指揮を受けた上で、交番等においてこれを廃棄することができる。

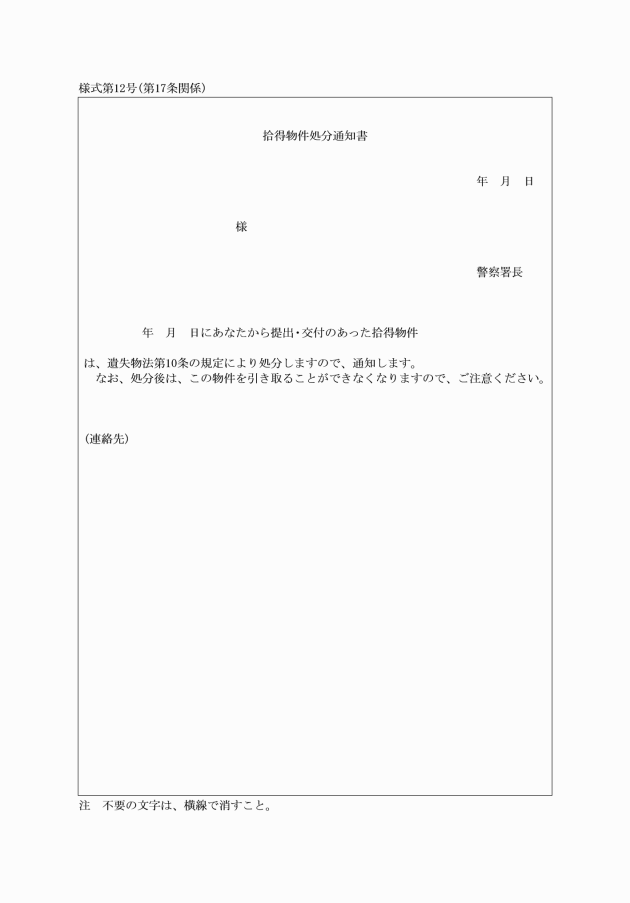

2 規則第14条の規定による通知は、拾得物件処分通知書(様式第12号)により行うものとし、通知したときは、その写しを拾得物件控書に添付するものとする。

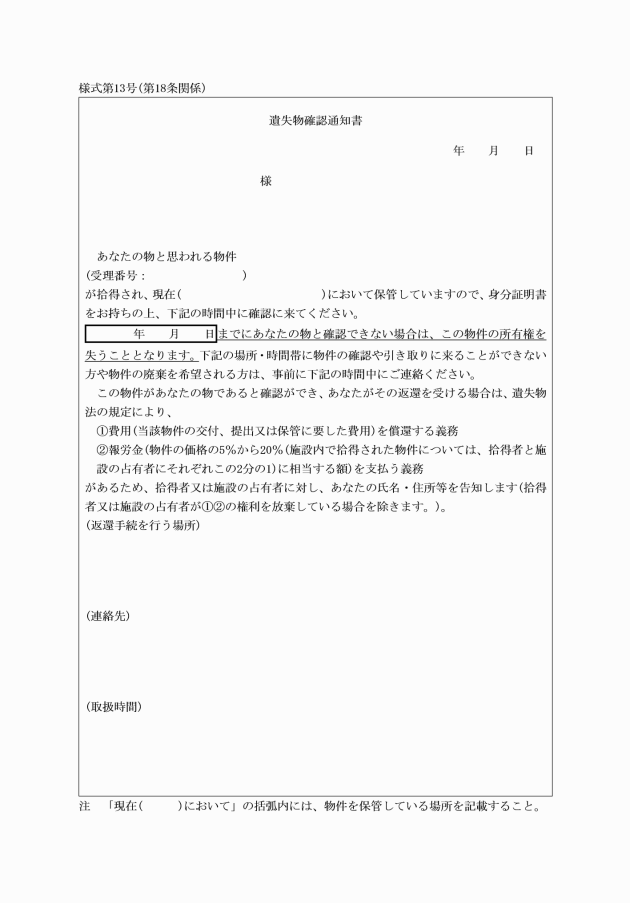

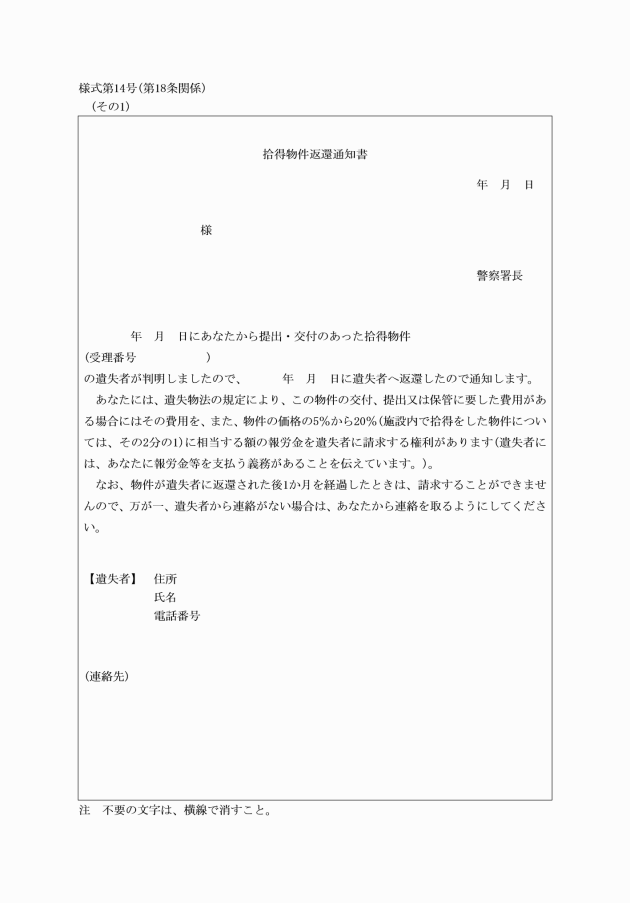

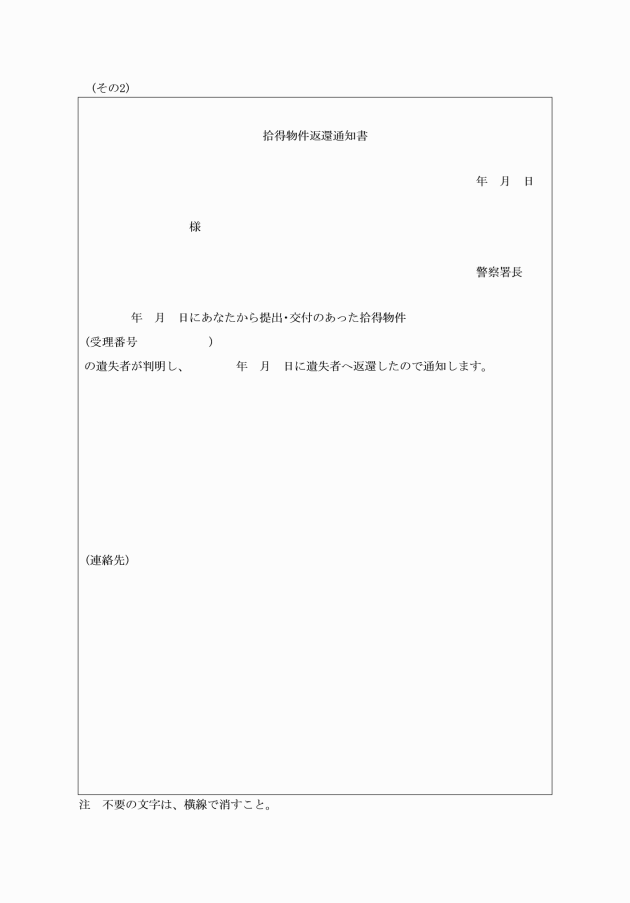

(提出物件を返還しようとする場合等における通知の方法)

第18条 規則第18条第1項の規定による通知は、遺失物確認通知書(様式第13号)により行うものとし、通知したときは、その写しを拾得物件控書に添付するものとする。

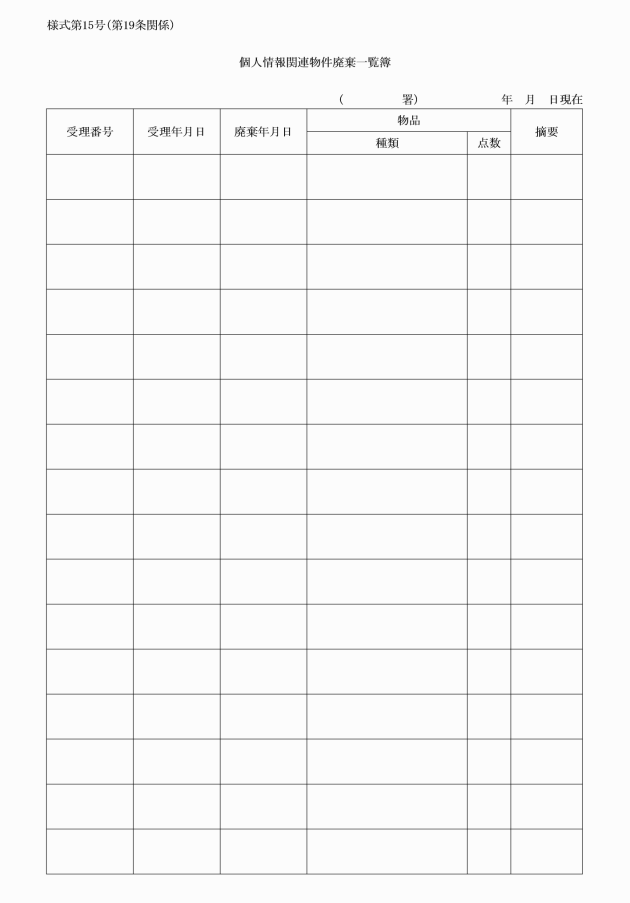

(個人情報関連物件を廃棄するときの措置)

第19条 個人情報関連物件を廃棄するときは、個人情報関連物件廃棄一覧簿(様式第15号)を作成するものとする。

(拾得物件預り書の再交付)

第21条 署長は、拾得者が亡失、毀損等の理由により、拾得物件預り書の再交付を申し出た場合において、その事情を調査し、必要があると認めたときは、拾得物件預り書を再交付するものとする。この場合においては、拾得物件控書の備考欄に再交付の年月日、経緯等を記載し、当該拾得物件預り書の右上部余白に「再交付」と朱書するものとする。

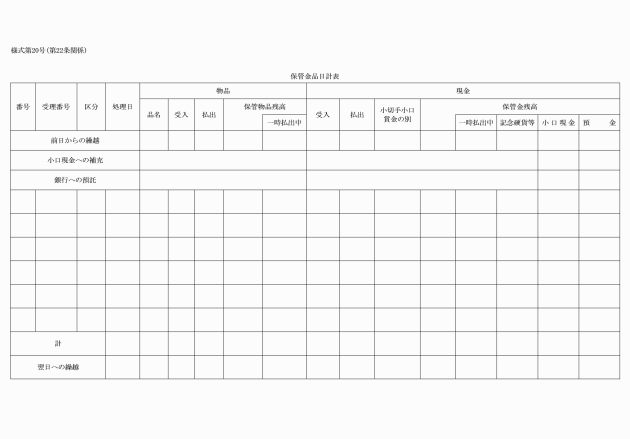

2 署会計課においては、有価証券類にあっては月1回以上、有価証券類以外の提出物件にあっては定期的に、保管現金にあっては毎日(県の休日(愛媛県の休日を定める条例(平成元年県条例第3号)に規定する県の休日をいう。以下同じ。)を除く。)、複数の職員で関係書類との照合を行わなければならない。

(検査)

第23条 本部長は、毎年度1回以上あらかじめ指定した日に、署における遺失物等の取扱状況について検査しなければならない。

2 前項の規定による検査は、本部長が指定する検査員に行わせるものとする。

3 本部長は、第1項の規定により検査をした結果、改善すべき事項が存する場合は、所要の改善方策を指示するものとする。

(引継ぎ)

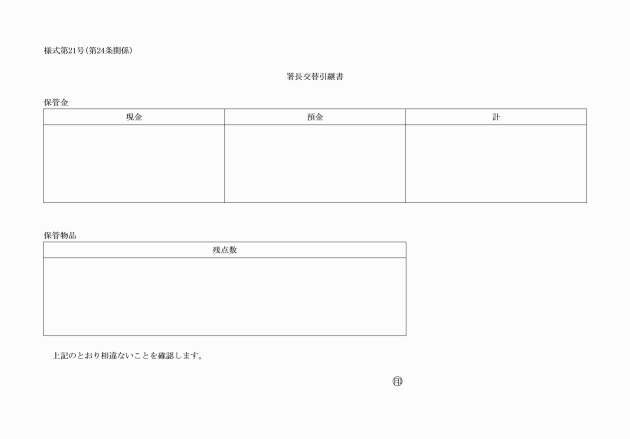

第24条 署長が交替するときは、前任者は交替の日の前日をもって署長交替引継書(様式第21号)を作成し、関係書類を添えて後任者に引き継がなければならない。

(事故報告)

第25条 署長は、遺失物等に関する事故が発生したときは、直ちに、その状況を警察本部会計課長を経由して本部長に報告しなければならない。

(補則)

第26条 この訓令に定めるもののほか、遺失物等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この訓令は、平成19年12月10日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の現金収納袋、拾得物整理票及び拾得物整理袋の様式用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(平成21年3月24日本部訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月28日本部訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月17日本部訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年10月9日本部訓令第14号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

附則(令和2年1月17日本部訓令第1号)

この訓令は、令和2年1月20日から施行する。

附則(令和2年3月19日本部訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月23日本部訓令第7号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(令和4年7月29日本部訓令第11号)

この訓令は、令和4年7月29日から施行する。

附則(令和5年2月28日本部訓令第4号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

附則(令和5年9月29日本部訓令第23号)

この訓令は、令和5年10月13日から施行する。

附則(令和6年7月18日本部訓令第14号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

附則(令和7年3月19日本部訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

施設 | 送付要領 | 取扱職員 |

警察本部本庁舎 | 翌日(翌日が県の休日に当たる場合は、その日の直後の県の休日でない日)までに松山東署に送付すること。 | 警察本部会計課に勤務する職員及び総合当直の勤務に従事する職員 |

運転免許センター | 7日以内に松山西署に送付すること。 | 運転免許課に勤務する職員及び免許センター当直の勤務に従事する職員 |

内子交番、野村交番及び鬼北交番 | 翌日(翌日が県の休日に当たる場合は、その日の直後の県の休日でない日)までに施設の所在地を管轄する署に送付すること。 | 内子交番、野村交番又は鬼北交番に勤務する職員 |

高速道路交通警察隊本隊庁舎 | 勤務員の交替時までに松山南署に送付すること。 | 高速道路交通警察隊に勤務する職員 |

高速道路交通警察隊分駐隊庁舎 | 勤務員の交替時までに分駐隊の所在地を管轄する署に送付すること。 |