○職員の給与の支給等に関する規則

昭和27年9月16日

人事委員会規則7―0

職員の給与の支給等に関する規則を次のように定める。

職員の給与の支給等に関する規則

(給料)

第1条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の給料月額について、条例第4条第11項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例第4条第12項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

第2条 条例第5条本文に規定する月1回の給料の月額の全額を支給する場合における月の1日から末日までの期間に係る給料の支給定日は、その月の21日とする。

2 前項の支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

第3条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、支払命令代理者を異にして異動した場合であつて、かつ、その職員の給料の支出費目が異なる場合の給料は、日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支払命令代理者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなつた支払命令代理者において支給する。

第5条 前条の場合において、その異動が給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた支払命令代理者は、その際給料を支給し、その異動が給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなつた支払命令代理者は、その際給料を支給する。

第5条の2 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年愛媛県条例第4号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(5) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年愛媛県条例第47号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(6) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 配偶者同行休業(職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年愛媛県条例第35号)第1条に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(8) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、外国派遣条例第2条第1項の規定若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは給料の支給定日前であつても、その月分の給料をその際支給する。

(扶養手当)

第6条の2 条例第8条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(管理職手当に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―68)別表第1の区分が1種に該当する職を占める職員に限る。)

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得、恩給、退職年金等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

第7条の3 任命権者は、前条の認定を行う場合、その他必要と認める場合は、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第7条の4 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日(人事委員会が定める場合にあつては、当該要件を欠くに至つた日以降の日で人事委員会が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支払命令代理者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支払命令代理者においてその月分を支給する。

(住居手当及び単身赴任手当)

第9条 住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当及び単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支払命令代理者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支払命令代理者においてその月分を支給する。

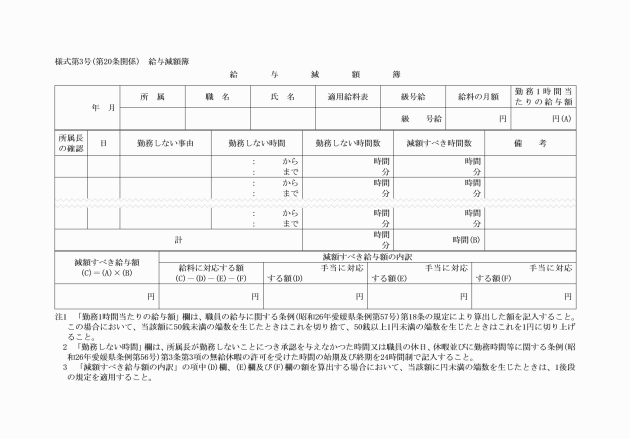

第11条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額、地域手当に対応する額、特地勤務手当(条例第11条の3第1項及び第2項に規定する手当を含む。以下同じ。)に対応する額、へき地手当(同条第3項に規定する手当を含む。以下同じ。)に対応する額、管理職手当に対応する額、初任給調整手当に対応する額及び農林漁業普及指導手当に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料、地域手当、特地勤務手当、へき地手当、管理職手当、初任給調整手当及び農林漁業普及指導手当から差し引くものとする。

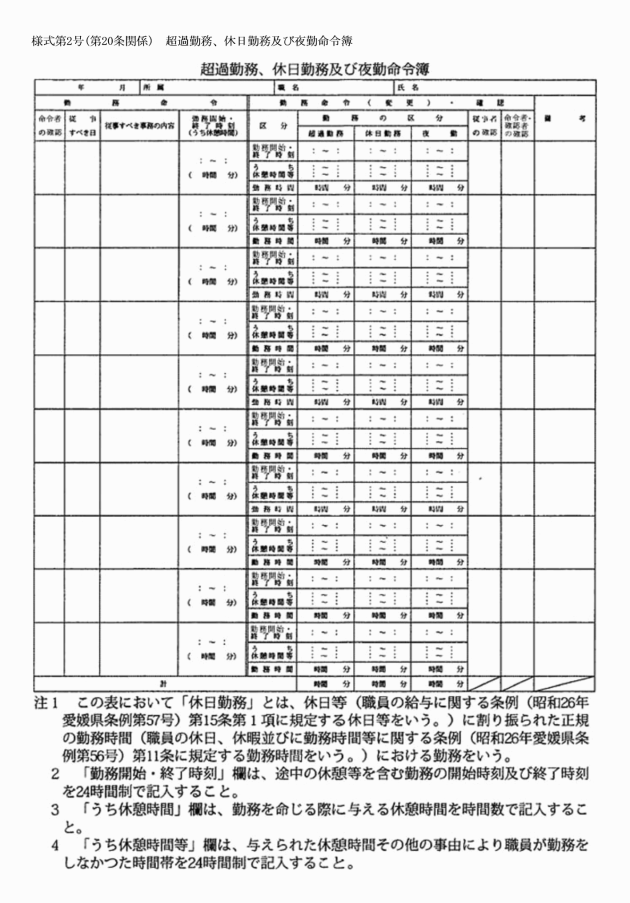

(超過勤務手当等)

第12条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿直手当、日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の月の分を次の月の給料の支給定日に支給する。

2 職員が職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号。以下「職員勤務時間等条例」という。)第10条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第10条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第2項に規定する人事委員会規則で定める勤務は、正規の勤務時間(職員勤務時間等条例第11条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日の正規の勤務時間外にした勤務のうちその勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務(以下「7時間45分に達するまでの間の超過勤務」という。)をした週について、次に掲げる時間を順次(第3号に掲げる時間については、その週の初日から末日までの時間を順次)加えた場合において、当該順次加えた時間が38時間45分(その週に条例第15条第2項本文の規定により休日給を支給されることとなる日(以下「休日等」という。)がある場合にあつては、これに当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)を超えた日以後の日の当該超えた同号に掲げる時間に係る勤務とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間(条例第14条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)

(2) 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則(愛媛県人事委員会規則12―1。以下「職員勤務時間等規則」という。)第12条第2項に規定する週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(条例第14条第3項の規定により超過勤務手当が支給される時間を除く。)

(3) 7時間45分に達するまでの間の超過勤務に係る時間

3 条例第14条第3項に規定する人事委員会規則で定める時間は、週休日の振替等により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次に掲げる時間を除く時間とする。

(1) 週休日の振替等により勤務した日の正規の勤務時間のうち、7時間45分を超える時間

(2) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち、次に掲げる場合に応じそれぞれ次に定める時間を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)

ア 割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分以上である場合 当該割振り変更前の正規の勤務時間の合計(その週に休日等がある場合にあつては、これに当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)

イ 割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(その週に休日等がある場合にあつては、これに当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)

(3) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の次に掲げる期間の正規の勤務時間のうち、当該期間の区分に応じそれぞれ次に定める時間を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)

ア 職員勤務時間等条例第11条第3項ただし書の規定により勤務時間の割振りを行う4週間の期間又は職員勤務時間等規則第11条第3項第1号の規定により週休日が4日以上となるようにする4週間の期間 155時間(週休日の振替等により勤務した日の属する週に休日等がある場合にあつては、これに当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)

イ 職員勤務時間等条例第11条第4項の規定により勤務時間を割り振らない日の設定又は勤務時間の割振りを行う同項に規定する単位期間 38時間45分に当該単位期間の週の数を乗じて得た時間(週休日の振替等により勤務した日の属する週に休日等がある場合にあつては、これに当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)

4 条例第14条第3項の人事委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

5 条例第15条第2項本文の人事委員会規則で定める割合は、100分の135とする。

第14条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分毎に各別に計算した時間数をいう。)によつて計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、第10条後段の規定を適用する。

第15条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。但し、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、この勤務時間について明確に証明できるものについては、超過勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条の2 条例第18条の人事委員会規則で定める時間は、1週間当たりの勤務時間を5で除して得た時間に4月1日から翌年の3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間とする。

第16条の2 給与の計算に際して、その額に1円未満の端数があるときは、別に定めるもののほか、各給与種目ごとにその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の額とする。

(管理職手当)

第17条 管理職手当は、給料の支払方法に準じて支給する。

第18条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第21条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者の在職する特定法人(公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(初任給調整手当、地域手当及び特地勤務手当)

第19条 初任給調整手当、地域手当及び特地勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(給与の口座振込みの申出等)

第20条の2 条例第21条の3の申出は、申出書を知事に提出して行わなければならない。

2 前項の申出書の様式その他給与の口座振込みに関し必要な事項は、知事が定める。

(給与から掛金等の額を控除できる団体)

第20条の3 条例第21条の4第1号の人事委員会規則で定める団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 財団法人愛媛県職員互助会(昭和52年12月27日に財団法人愛媛県職員互助会という名称で設立された法人をいう。)

(2) 財団法人愛媛県警察職員互助会(昭和53年2月1日に財団法人愛媛県警察職員互助会という名称で設立された法人をいう。)

(3) 財団法人愛媛県教職員互助会(昭和47年3月15日に財団法人愛媛県教職員互助会という名称で設立された法人をいう。)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第21条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給等に関し必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和28年5月29日人事委員会規則7―8)

この規則は、公布の日から施行し、第7条の改正規定は、昭和27年11月1日から、第6条の2及び第6条の3の規定並びに第9条第3項の改正規定は、昭和28年1月1日から適用する。

附則(昭和28年7月17日人事委員会規則7―9)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年5月29日から適用する。

附則(昭和29年5月10日人事委員会規則7―17)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

附則(昭和29年7月1日人事委員会規則7―19)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に第2条第1項の規定による給料の月2回払から、同条第2項の規定による給料の月1回払に切替える場合においては、7月、8月及び9月の給料の支給定日は、第2条第2項の規定にかかわらず、7月は8日、8月は10日、9月は13日とする。

附則(昭和29年12月25日人事委員会規則7―26)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

附則(昭和30年8月19日人事委員会規則7―29)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和30年12月26日人事委員会規則7―35)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

附則(昭和31年4月6日人事委員会規則7―37)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

附則(昭和32年3月1日人事委員会規則7―41)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年3月16日から適用する。

附則(昭和32年11月30日人事委員会規則7―47)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第7条第2項の改正規定は、昭和32年10月1日から、第17条の改正規定は、昭和32年6月1日から適用する。

附則(昭和33年5月30日人事委員会規則7―59)

この規則は、昭和33年6月1日から施行する。

附則(昭和33年7月15日人事委員会規則7―63)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

附則(昭和33年10月10日人事委員会規則7―64)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。但し、第16条の2及び第16条の3の改正規定は昭和33年10月1日から適用する。

附則(昭和33年12月2日人事委員会規則7―69抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年11月4日人事委員会規則7―109)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月12日から適用する。

附則(昭和36年1月20日人事委員会規則7―118)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

附則(昭和36年2月17日人事委員会規則7―119)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

附則(昭和36年4月1日人事委員会規則7―126)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の超過勤務手当の支給の特例に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―20)は、廃止する。

3 超過勤務手当等の支給の特例に関する規則(愛媛県人事委員会規則7―114)は、廃止する。

附則(昭和36年12月16日人事委員会規則7―142)

この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

附則(昭和37年12月20日人事委員会規則7―170)

この規則は、公布の日から施行し、第7条の改正規定以外の部分は、昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和38年12月25日人事委員会規則7―193)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和39年1月1日から施行する。

附則(昭和39年12月21日人事委員会規則7―221)

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

附則(昭和40年12月27日人事委員会規則7―244)

1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

2 扶養親族届の様式については、昭和41年3月31日までは、なお、従前の例によることができる。

3 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日における職員の給与の支給等に関する規則第9条ただし書の規定の例による。

附則(昭和41年1月25日人事委員会規則7―249)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年12月26日人事委員会規則7―260)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和42年12月26日人事委員会規則7―285)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

附則(昭和43年1月26日人事委員会規則7―289)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

附則(昭和43年4月26日人事委員会規則7―299)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和43年11月29日人事委員会規則7―306)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

附則(昭和43年12月26日人事委員会規則7―309)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。ただし、第7条の2の改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

附則(昭和44年12月22日人事委員会規則7―335)

1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

2 扶養親族届の様式については、昭和45年3月31日までは、なお、従前の様式によることができる。

附則(昭和45年12月25日人事委員会規則7―358)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第7条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

附則(昭和46年12月24日人事委員会規則7―383)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

附則(昭和47年1月18日人事委員会規則7―392)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年12月23日人事委員会規則7―413)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

附則(昭和48年10月19日人事委員会規則7―429)

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

附則(昭和49年12月23日人事委員会規則7―456)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

附則(昭和50年12月23日人事委員会規則7―483)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

附則(昭和51年6月1日人事委員会規則7―496)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和51年12月24日人事委員会規則7―500)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

附則(昭和52年12月23日人事委員会規則7―519)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

附則(昭和53年4月1日人事委員会規則7―534)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年5月2日人事委員会規則7―536)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年12月22日人事委員会規則7―541)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

附則(昭和56年5月15日人事委員会規則7―591)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年7月16日人事委員会規則7―613)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年9月14日人事委員会規則7―647)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年12月27日人事委員会規則7―667)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月25日人事委員会規則7―715)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年4月1日人事委員会規則7―742抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年9月16日人事委員会規則7―747)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月30日人事委員会規則7―764)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年4月27日人事委員会規則7―767)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給等に関する規則第18条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成2年9月1日人事委員会規則7―772)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年12月26日人事委員会規則7―774)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

附則(平成3年3月15日人事委員会規則7―786)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月25日人事委員会規則7―811)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年3月30日人事委員会規則7―816抄)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月22日人事委員会規則7―828)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にある改正前の職員の給与の支給等に関する規則様式第3号の規定による扶養親族届の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附則(平成5年3月19日人事委員会規則7―835)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年12月10日人事委員会規則7―847)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年3月18日人事委員会規則7―853)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年12月16日人事委員会規則7―869)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にある第1条の規定による改正前の職員の給与の支給等に関する規則様式第2号及び様式第3号の規定〔中略〕による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附則(平成6年12月26日人事委員会規則7―870抄)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成10年10月9日人事委員会規則7―919抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年4月1日人事委員会規則6―156)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月29日人事委員会規則6―160)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年2月27日人事委員会規則7―989抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月14日人事委員会規則2―19)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 〔略〕

3 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の職員の給与の支給等に関する規則様式第3号〔中略〕の規定による書類の用紙は、当分の間、これらを訂正して使用することができる。

附則(平成18年9月1日人事委員会規則1―7)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、平成18年度に限り使用することができる。

附則(平成19年3月31日人事委員会規則7―1039)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の職員の給与の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の規定により提出されている書類は、改正後の職員の給与の支給等に関する規則様式第1号の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある旧規則様式第1号の規定による扶養親族届兼扶養手当認定簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附則(平成20年3月21日人事委員会規則6―176)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日人事委員会規則7―1053)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年11月28日人事委員会規則6―178)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日人事委員会規則6―181抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日人事委員会規則6―184抄)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。〔以下略〕

附則(平成22年3月31日人事委員会規則7―1083)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にある第1条の規定による改正前の職員の給与の支給等に関する規則様式第2号の規定による超過勤務、休日勤務及び夜勤命令簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附則(平成22年11月30日人事委員会規則7―1097)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日人事委員会規則7―1109)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日人事委員会規則7―1127)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現にある第1条の規定による改正前の職員の給与の支給等に関する規則様式第2号の規定による超過勤務、休日勤務及び夜勤命令簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附則(平成26年3月28日人事委員会規則7―1141)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年7月18日人事委員会規則7―1145)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年12月26日人事委員会規則7―1177)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日人事委員会規則7―1203)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に第1条の規定による改正前の職員の給与の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の規定により提出されている書類は、同条の規定による改正後の職員の給与の支給等に関する規則様式第1号の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある旧規則様式第1号の規定による扶養親族届兼扶養手当認定簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附則(平成31年3月29日人事委員会規則7―1214)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の職員の給与の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の規定により提出されている書類は、改正後の職員の給与の支給等に関する規則様式第1号の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある旧規則様式第1号の規定による扶養親族届兼扶養手当認定簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附則(令和元年7月9日人事委員会規則7―1219)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年7月30日人事委員会規則7―1236)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にある第1条の規定による改正前の職員の給与の支給等に関する規則様式第4号の規定による勤務時間の振替簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附則(令和3年7月30日人事委員会規則7―1237)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日人事委員会規則6―212抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に提出されている改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定による書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある改正前のそれぞれの規則の様式の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附則(令和5年3月10日人事委員会規則6―214抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 旧法 改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 改正条例 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年愛媛県条例第31号)をいう。

(4) 暫定再任用職員 改正条例附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第24項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(6) 暫定再任用教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用教育職員をいう。

(7) 暫定再任用短時間勤務教育職員 改正条例附則第34項に規定する暫定再任用短時間勤務教育職員をいう。

(8) 定年前再任用短時間勤務職員 職員の給与に関する条例(昭和26年愛媛県条例第57号)第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(9) 定年前再任用短時間勤務教育職員 教育職員の給与に関する条例(昭和27年愛媛県条例第30号)第7条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務教育職員をいう。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

16 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(暫定再任用教育職員を除く。)及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員(暫定再任用教育職員を除く。) 改正条例附則第27項の規定により読み替えられた改正条例附則第26項

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第28項

(雑則)

33 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則(令和7年3月25日人事委員会規則7―1277)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日人事委員会規則7―1278)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。