○愛媛県道路交通規則

昭和47年3月31日

公安委員会規則第2号

愛媛県道路交通規則を次のように定める。

愛媛県道路交通規則

目次

第1章 総則及び交通規制(第1条―第8条)

第2章 運転者の遵守事項等(第9条―第12条)

第3章 安全運転管理者等(第13条―第17条)

第3章の2 自動車の使用の制限(第17条の2・第17条の3)

第4章 道路の使用等(第18条・第19条)

第5章 運転免許(第20条―第24条の3)

第6章 雑則(第24条の4―第31条)

附則

第1章 総則及び交通規制

(公安委員会にする申請等)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)及びこの規則の規定により愛媛県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請、届出その他の手続をしようとする者は、次に掲げるもの及び別に定めがあるものを除き、その者の住所地を管轄する警察署又は新居浜市のうち別子山に住所地を有する者は新居浜警察署、今治市のうち宮窪町四阪島に住所地を有する者は伯方警察署、新居浜市のうち県道壬生川新居浜野田線以北で岩鍋川左岸以西の地区に住所地を有する者は新居浜警察署若しくは西条市河原津のうち東予集団施設地区に住所地を有する者は西条西警察署(以下「その者の住所地等を管轄する警察署」という。)(法第94条第2項に規定する免許証の再交付の申請、同項に規定する免許証の再交付の申請に伴う法第95条の2第1項に規定する特定免許情報の記録の申請、同条第4項に規定する免許証の返納の届出、同項に規定する免許情報記録個人番号カード(別記様式第22号の3及び別記様式第22号の4において「マイナ免許証」という。)のみを有する者が、当該免許情報記録個人番号カードを亡失、滅失、汚損、破損等(以下「亡失等」という。)した場合における法第107条の規定による法第95条の2第11項に規定する免許証の交付の申請及び同条第1項に規定する特定免許情報の記録の申請(同条第11項に規定する免許証の交付申請を同時に行う場合を含む。)並びに法第92条第2項に規定する免許証及び法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カード(以下「免許証等」という。)を有する者が、当該免許情報記録個人番号カードを亡失等した場合における同条第1項に規定する特定免許情報の記録の申請(同条第4項に規定する免許証の返納の届出を同時に行う場合を含む。)、施行規則第21条の8に規定する免許情報記録の抹消の届出(以下「再交付等の申請」という。)については、その者の住所地等を管轄する警察署(松山東警察署、松山西警察署、松山南警察署及び伊予警察署(以下「松山東警察署等」という。)を除く。)、新居浜警察署、今治警察署、八幡浜警察署又は宇和島警察署)を経由することができる。ただし、法第89条第1項に規定する免許の申請(法第97条の2第1項又は第4項の規定により法第97条第1項第2号及び第3号に規定する運転免許試験が免除されるものに限る。)及び質問票の提出、法第91条の2に規定する免許の条件の付与等の申請、法第94条第2項に規定する免許証の再交付の申請、法第95条の2第1項に規定する特定免許情報の記録の申請、同条第4項に規定する免許証の返納の届出、同条第11項に規定する免許証の交付の申請、法第101条第1項に規定する免許証等の更新申請書及び質問票の提出、法第101条の2第1項に規定する更新期間前における免許証等の更新の申請及び質問票の提出、法第104条の4第1項に規定する免許の取消しの申請、法第105条の2第1項に規定する運転経歴証明書の交付申請、同条第3項に規定する運転経歴情報の記録の申請、法第106条の3第1項に規定する免許証の返納、法第106条の4第1項に規定する免許情報記録の抹消、施行規則第18条の5に規定する限定解除審査の申請、施行規則第21条の8に規定する免許情報記録の抹消の届出、施行規則第29条の2の4及び第37条の2に規定する報告書の提出、施行規則第30条の10第1項に規定する運転経歴証明書の記載事項の変更の届出、施行規則第30条の11第1項に規定する運転経歴証明書の再交付の申請並びに施行規則第30条の12に規定する運転経歴証明書の返納、施行規則第30条の15第1項に規定する運転経歴情報記録個人番号カード(別記様式第22号の4において「マイナ経歴証明書」という。)のみを有する者に係る住所等の変更の届出、施行規則第30条の16第1項又は第2項に規定する運転経歴情報の抹消の届出にあっては、喜多郡内子町に住所地を有する者は大洲警察署内子交番を、西予市野村町又は同市城川町に住所地を有する者は西予警察署野村交番を、北宇和郡松野町又は同郡鬼北町に住所地を有する者は宇和島警察署鬼北交番を経由することができる。

(1) 法第89条第1項に規定する運転免許の申請及び質問票の提出(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(2) 法第91条の2に規定する免許の条件の付与等の申請(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(3) 法第100条の2第5項に規定する再試験受験申込書の提出

(4) 法第101条第1項に規定する免許証等の更新の申請及び質問票の提出(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(5) 法第101条の2第1項に規定する更新期間前における免許証等の更新の申請及び質問票の提出(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(6) 法第101条の2の2第1項に規定する公安委員会を経由して行う免許証等の更新の申請及び質問票の提出

(7) 法第104条の4第1項に規定する免許の取消しの申請のうち、他の種類の免許を受けたい旨の申出を伴うもの(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(8) 法第107条の7第2項に規定する国外運転免許証の交付申請(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(9) 令第13条第1項に規定する同項第1号及び第1号の2の緊急自動車の届出(地方公共団体所有のものを除く。)

(10) 令第13条第1項に規定する同項第1号の3から第12号までの緊急自動車の指定申請

(11) 令第14条の2第1号に規定する道路維持作業用自動車の届出

(12) 令第14条の2第2号に規定する道路維持作業用自動車の指定申請

(13) 施行規則第18条の5に規定する限定解除審査の申請(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有するものに限る。)

(14) 施行規則第38条第3項第1号に規定する停止処分者講習の申出

(15) 施行規則第38条の4の2第3項の規定による特定日後に違反者講習を受けようとする理由を証明する書類の提出

(16) 運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号)第5条第1項の規定による運転免許取得者等教育の認定申請

(17) 運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号)第6条第1項の規定による運転免許取得者等検査の認定申請

(18) 第7条の3に規定する緊急自動車運転資格審査申請

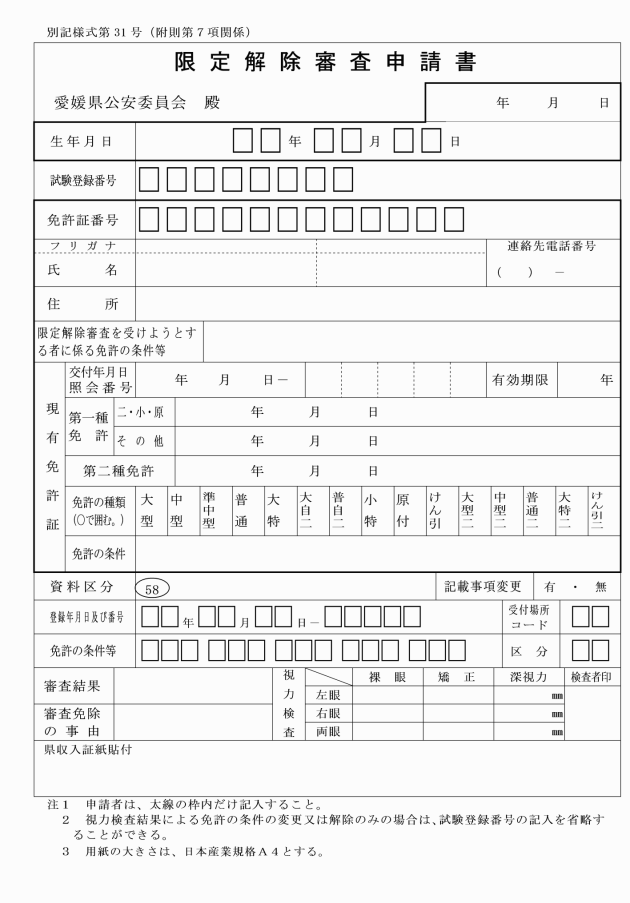

(19) 附則第7項に規定する限定解除審査の申請(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(20) 法第95条の2第1項に規定する特定免許情報の記録の申請(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者(令第43条第4項第1号に該当する者を除く。)に限る。)

(21) 法第95条の2第4項に規定する免許証の返納(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(22) 法第95条の2第11項に規定する免許証の交付の申請(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(23) 法第105条の2第3項に規定する運転経歴情報の記録の申請(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(24) 施行規則第21条の8に規定する免許情報記録の抹消の届出(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(25) 施行規則第30条の11第1項に規定する運転経歴証明書の再交付の申請(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(26) 施行規則第30条の12第2項又は第3項に規定する運転経歴証明書の返納の届出(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(27) 施行規則第30条の15第1項に規定する運転経歴情報記録個人番号カードのみを有する者に係る住所等の変更の届出(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(28) 施行規則第30条の16第1項又は第2項に規定する運転経歴情報の抹消の届出(松山東警察署等の管轄区域に住所地を有する者に限る。)

(1) 法第45条の2第2項に規定する高齢運転者等標章の交付申請

(2) 法第45条の2第3項に規定する高齢運転者等標章の再交付申請

(3) 法第59条第2項ただし書の規定によるけん引の許可申請

(4) 法第75条第10項(法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する標章の除去申請

(6) 第15条第1項に規定する自動車の運転の管理に関する能力に係る認定申請

(1) 法第95条の6第1項の表備考一のロに規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)による法第101条第1項に規定する免許証等の更新の申請

(2) 法第94条第1項に規定する免許証の記載事項の変更の届出(優良運転者が法第101条第1項又は第101条の2第1項に規定する免許証等の更新の申請をする場合に限る。)

(3) 優良運転者による法第101条の2第1項に規定する更新期間前における免許証等の更新の申請

(交通規制の対象から除く車両)

第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路標識又は道路標示による交通規制(高速自動車国道の本線車道(令第27条の2に規定する本線車道を除く。)にあっては100キロメートル毎時、その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超える最高速度の規制、軌道敷内通行可の規制、駐車可の規制及び停車可の規制を除く。)の対象から除く自動車

ア 警衛列自動車

イ 警護列自動車

ウ 緊急自動車

エ 専ら交通の取締りに従事する自動車

(2) 車両の通行禁止(一方通行を除く。)及び歩行者用道路の交通規制の対象から除く車両

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、市町長の許可を受けた者が行う一般廃棄物の収集又は運搬のため使用中の車両

イ 犯罪の捜査(検察官、検察事務官及び特別司法警察職員の行う犯罪の捜査を含む。以下この条において同じ。)、交通事故捜査、警らその他の警察責務の遂行のため使用中の車両

ウ 消防用務のため使用中の車両

エ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動用又は政治活動用の車両で、街頭演説又は街頭政談演説のため使用中のもの

オ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する災害応急対策に使用中の車両

カ 道路維持作業用自動車で当該用務に使用中のもの

キ 急病人の搬送若しくは治療又は防災活動等、人の生命又は財産に係る緊急やむを得ない理由があり、警察署長の許可を受けるいとまがなかつたもの

ク 次に掲げる車両で、通行禁止除外標章(別記様式第1号)を掲出しているもの

(ア) 感染症患者の収容又は感染症の予防活動のため使用中の車両

(イ) 公害の調査及び測定のため使用中の車両

(ウ) 医師若しくは歯科医師の往診又は助産師の出張業務のため使用中の車両

(エ) 電気、ガス、上下水道若しくは電話又は鉄道事業若しくは軌道事業について緊急修復を要する工事のため使用中の車両

(オ) 道路及び道路の附属物(信号機及び道路標識等を含む。)並びに交通安全を図るための施設等の設置及び維持管理のため使用中の車両

(カ) 報道機関の緊急取材のため使用中の車両

(キ) レントゲン車、採血車、健康診断用車両その他公衆衛生業務を行うため使用中の車両

(ク) 裁判官又は裁判所の発する令状等の執行のため使用中の車両

(ケ) 死者の運搬を本来の用途としている車両が当該目的のため使用中のもの

(コ) 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両

(サ) 松山市自転車等の駐車対策に関する条例(平成7年松山市条例第15号)に規定する放置自転車等の撤去作業に使用中の車両

(シ) 患者輸送車又は車いす移動車で当該用務に使用中のもの

(ス) (ア)から(シ)までに掲げるもののほか、公益上又は社会生活上特に必要があると認められる用務に使用中の車両

ケ 次に掲げる者が現に使用中の車両で、通行禁止除外標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲出しているもの

(ウ) 厚生労働省が定める療育手帳の交付を受けている者であって、重度の障害を有するもの

(エ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されたものに限る。)の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの

(オ) 厚生労働省が定める小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者(色素性乾皮症患者で、日の出から日没までの間に限る。)

(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、移動が困難なことにより社会での日常生活活動が著しく制限されると公安委員会が認めるもの

(3) 駐車禁止及び時間制限駐車区間の交通規制の対象から除く車両

イ 犯罪の捜査、交通指導取締り等のため、現に停止を求められている車両

(ア) 総務省において使用する自動車のうち、不正に開設された無線局の探査のため使用中の車両

(イ) 法第51条の4第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両

(ウ) 保健師、看護師又は准看護師が医師の指示を受け、緊急訪問を行うため使用中の車両

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、公益上又は社会生活上当該道路における駐車がやむを得ないと認められる車両

エ 前号ケ(ア)から(カ)までに掲げる者が現に使用中の車両で、駐車禁止除外標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲出しているもの

(4) 駐停車禁止の交通規制の対象から除く車両

イ 犯罪の捜査、交通指導取締り等のため、現に停止を求められている車両

2 通行禁止除外標章又は駐車禁止除外標章(以下この条において「標章」という。)の交付を受けようとする者は、除外標章交付申請書(別記様式第3号)を公安委員会に提出しなければならない。

3 前項の除外標章交付申請書には、当該申請により交付を受けようとする標章の種別に応じて、それぞれ次に掲げる書面を添付しなければならない。

ア 当該車両に係る自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面

イ 当該車両に係る用務を疎明する書面

イ 標章の交付を受けようとする者が使用する車両があるときは、当該車両に係る自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面

ウ 標章の交付を受けようとする者が本人であることを確認するに足りる書面

5 標章の交付を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 現場において警察官又は交通巡視員の指示があった場合は、これに従うこと。

(2) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。

(3) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(当該交付を受けた者が、他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)。

7 標章の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該標章(第3号の場合にあっては、亡失した標章)を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 標章の有効期限が経過したとき。

(2) 標章の交付を受けた理由がなくなったとき。

(3) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したとき。

(4) 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

8 標章の交付を受けた者は、当該標章を亡失し、若しくは滅失し、又は著しく汚損し、若しくは破損したときは、除外標章再交付申請書(別記様式第4号の2)により公安委員会に標章の再交付を申請することができる。

9 標章の交付を受けた者は、当該標章の記載事項に変更を生じたときは、速やかに除外標章記載事項変更届(別記様式第4号の3)に記載事項の変更を証する書面の写しを添えて、公安委員会に提出し、当該標章に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

(警察署長に委任する交通規制)

第3条 法第5条第1項の規定により警察署長に委任する交通規制は、令第3条の2第1項各号に掲げるものとする。

(高速自動車国道等における権限)

第3条の2 法第114条の3の規定により、警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道、今治・小松自動車道、松山外環状線(法第110条第1項の規定による指定を受けた区間に限る。)、大洲道路、宇和島道路及び西瀬戸自動車道に係るものは、愛媛県警察高速道路交通警察隊長に行わせるものとする。

(警察官等の信号に用いる灯火)

第4条 令第5条第1項に規定する警察官又は法第114条の4第1項に規定する交通巡視員の灯火による信号に用いる灯火の色及び光度は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 色 赤色又は淡黄色

(2) 光度 50メートルの距離から確認できるもの

(通行の許可の対象となる事情)

第5条 令第6条第3号に規定する公安委員会が定める事情は、次の各号のいずれかに該当する場合で、やむを得ないと認められるときとする。

(1) 貨物を集配するため使用される車両が当該道路を通行するとき。

(2) 身体の障害等により歩行の困難な者の使用する車両が当該道路を通行するとき。

(3) 日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬するため使用される車両が当該道路を通行するとき。

(4) 公益上又は社会慣習上、当該道路を通行するとき。

(5) 業務上の必要その他特別な理由により、当該道路を通行するとき。

(警察署長の通行許可)

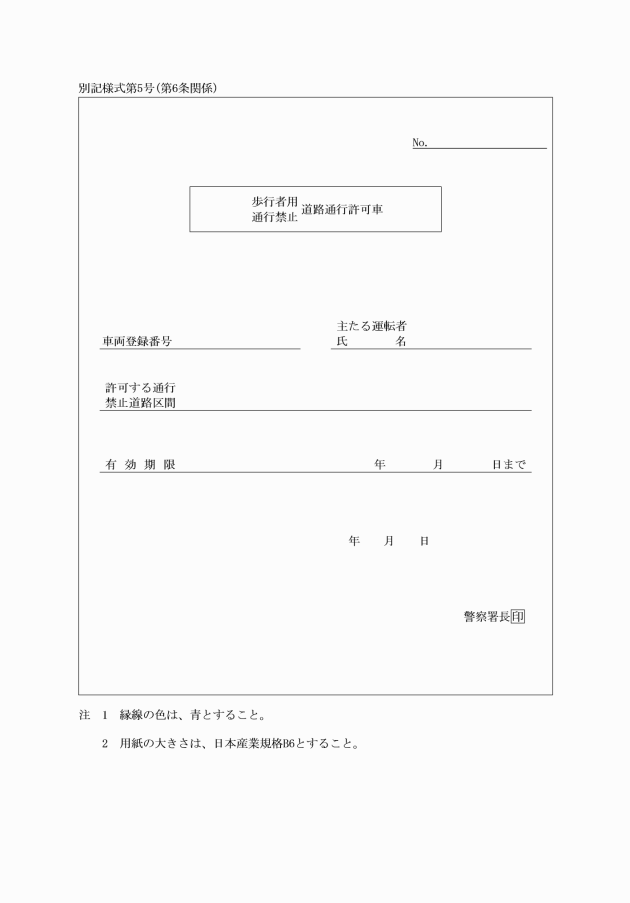

第6条 警察署長は、法第8条第2項の規定に基づく許可をしたときは、同条第3項の規定による通行禁止道路通行許可証のほか別記様式第5号の標章を交付するものとする。ただし、許可の期間が短期間のもの及び許可を受けた車両が二輪車であるときは、当該標章の交付を省略することができる。

2 前項の規定により標章の交付を受けた車両の運転者は、当該標章に指定された区間をその車両を運転して通行するときは、当該標章を車両の外部から容易に確認できる箇所に掲出しておかなければならない。

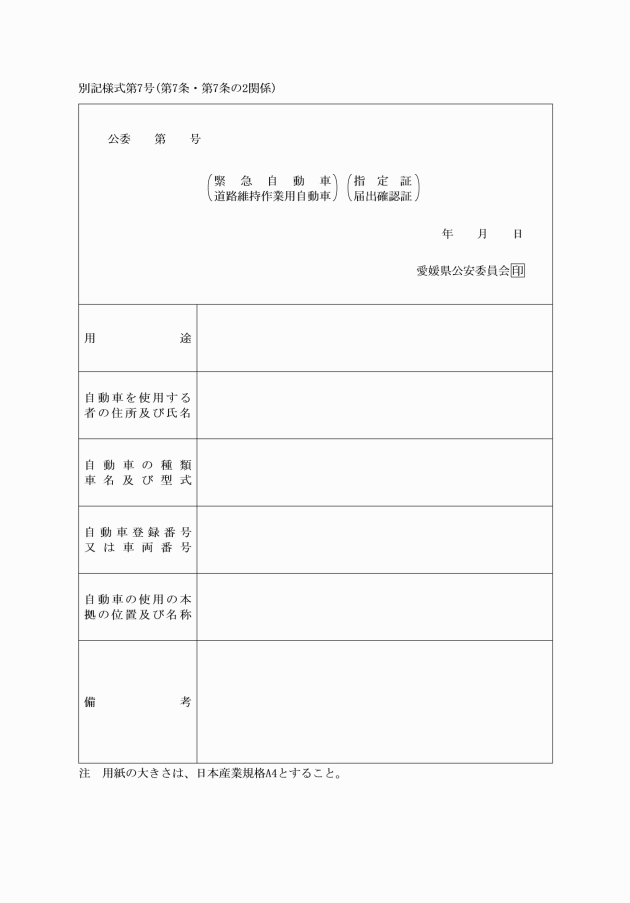

(緊急自動車等の指定等)

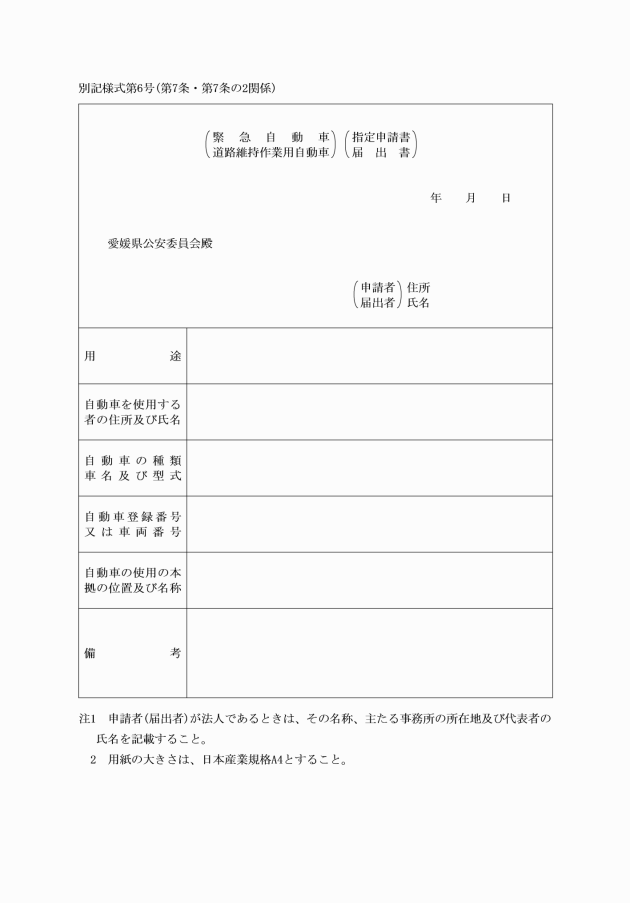

第7条 令第13条第1項第1号の3から第12号までに掲げる緊急自動車又は令第14条の2第2号に掲げる道路維持作業用自動車の指定を受けようとする者は、別記様式第6号の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

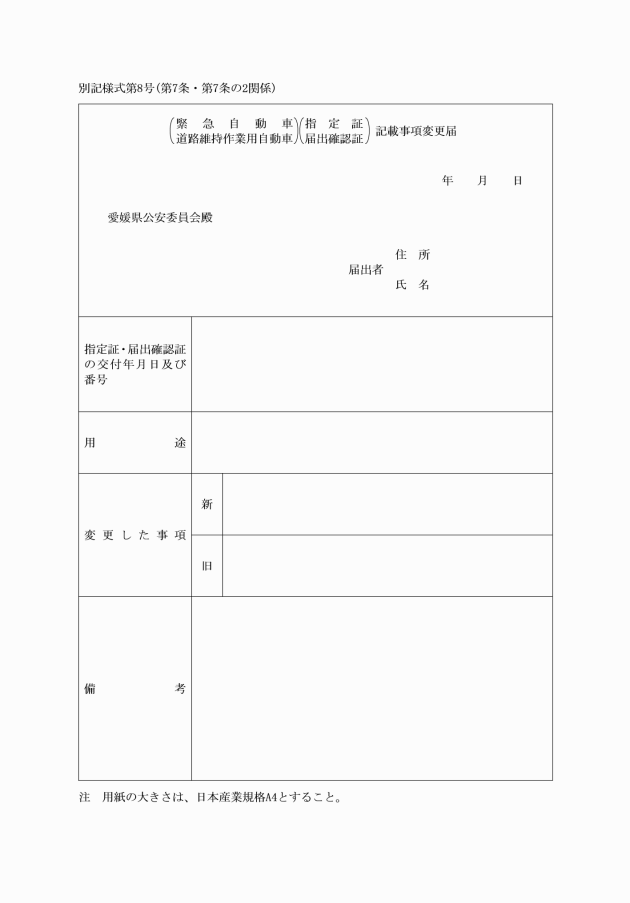

4 指定を受けた者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、別記様式第8号の変更届に指定証を添えて届け出なければならない。

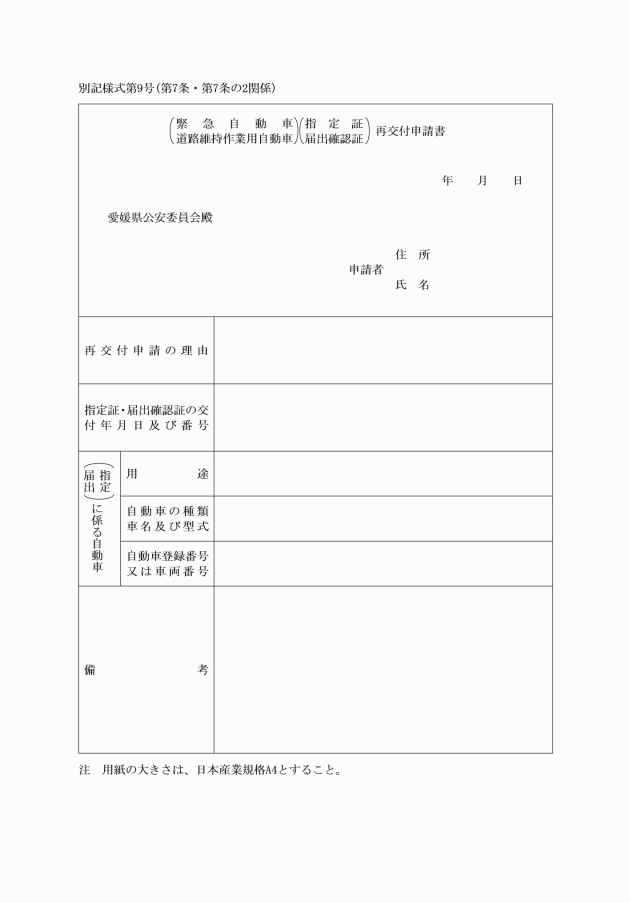

5 指定を受けた者は、指定証を亡失し、滅失し、著しく汚損し、又は著しく破損したときは、別記様式第9号の申請書を提出して再交付を受けなければならない。

6 指定を受けた者は、当該自動車を令第13条第1項第1号の3から第12号まで若しくは令第14条の2第2号に規定する用務に使用しなくなつたとき、又は指定証の再交付を受けた後において、亡失した指定証を発見し、若しくは回復したときは、当該指定証を速やかに返納しなければならない。

(緊急自動車等の届出等)

第7条の2 令第13条第1項第1号若しくは第1号の2に掲げる緊急自動車又は令第14条の2第1号に掲げる道路維持作業用自動車の届出をしようとする者は、別記様式第6号の届出書を公安委員会に提出しなければならない。

4 届出をした者は、当該届出確認証の記載事項に変更を生じたときは、別記様式第8号の変更届に届出確認証を添えて届け出なければならない。

5 届出をした者は、届出確認証を亡失し、滅失し、著しく汚損し、又は著しく破損したときは、別記様式第9号の申請書を提出して再交付を受けなければならない。

6 届出をした者は、当該自動車を令第13条第1項第1号若しくは第1号の2又は令第14条の2第1号に規定する用務に使用しなくなつたとき、又は届出確認証の再交付を受けた後において、亡失した届出確認証を発見し、若しくは回復したときは、当該届出確認証を速やかに返納しなければならない。

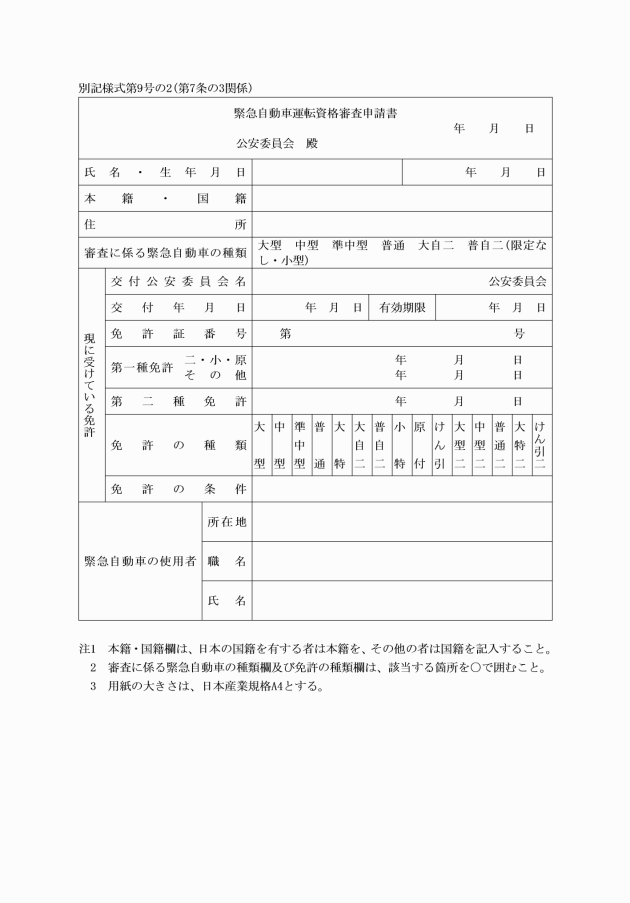

(緊急自動車の運転資格の審査申請)

第7条の3 令第32条の2第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項、第32条の3の2第2項又は第32条の5第1項若しくは第2項に規定する審査を受けようとする者は、緊急自動車運転資格審査申請書(別記様式第9号の2)を公安委員会に提出しなければならない。

(警察署長の駐車許可)

第8条 法第45条第1項ただし書又は第49条の5の規定により、警察署長が駐車を許可する車両は、その日時、場所、用務等から判断して、駐車が禁止されている場所に駐車しなければならない特別の事情があるものとする。

3 前項の駐車許可申請書・駐車許可証には、次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、駐車しようとする場所を管轄する警察署長が認めたときは、一部又は全部を省略することができる。

(1) 当該申請に係る車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面

(2) 当該申請に係る場所及びその周辺の見取図(建物の名称、道路状況等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印を付したもの)

(3) 許可を受けようとする駐車に係る用務を疎明する書類

4 警察署長は、第2項の規定による申請に係る車両について、駐車を許可する必要があると認めるときは、必要な条件を付して許可するものとする。ただし、法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間における駐車を除く駐車を許可する場合において、やむを得ない理由があると認められるときは、駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻の一部又は全部を省略し、期間を指定して許可することができる。

5 前項の規定による許可は、駐車許可申請書・駐車許可証(以下「駐車許可証」という。)を交付して行うものとする。

6 前項の規定により駐車許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る車両を駐車させている間、当該駐車許可証を車両の前面ガラスに掲出しておかなければならない。

7 駐車許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、若しくは滅失し、又は著しく汚損し、若しくは破損したときは、駐車許可証再交付申請書(別記様式第11号)により警察署長に駐車許可証の再交付を申請することができる。

8 駐車許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに駐車許可証記載事項変更届(別記様式第11号の2)に記載事項の変更を証する書面の写しを添えて、警察署長に提出しなければならない。

(1) 駐車許可証の期間が満了したとき。

(2) 駐車許可証の交付を受けた理由がなくなったとき。

(3) 駐車許可証の再交付を受けた後において亡失した当該許可証を発見し、又は回復したとき。

(4) 駐車許可を取り消されたとき。

第2章 運転者の遵守事項等

(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯

(2) 灯火の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

(公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限)

第9条の2 道路交通法施行令第22条第3号ハの公安委員会が定める自動車は、別表第2に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。

(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(ア) 16歳以上の運転者が、幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させている場合

(イ) 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合

(ウ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合((イ)に該当する場合を除く。)

(エ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた二輪又は三輪の自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合

(オ) 三輪の自転車(三輪のうち二の車輪が並列に設けられているものに限り、幼児2人同乗用自転車を除く。)に、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合

(カ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合

(キ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に従事する者が1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合

イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員をこえる人員を乗車させないこと。

(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。

ア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラム(荷物を積載するため特別の構造を有するものは60キログラム)を、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれこえないこと。

イ 四輪の牛馬車にあつては2,000キログラムを、二輪の牛馬車にあつては1,500キログラムをそれぞれこえないこと。

ウ 大車(荷台の面積1.65平方メートル以上の荷車をいう。以下この条において同じ。)にあつては750キログラムをこえないこと。

エ 牛馬車及び大車以外の荷車にあつては、450キログラムをこえないこと。

(3) 積載物の長さ、幅又は高さの制限は、次のとおりとする。

ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さは0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルをそれぞれ加えたものをこえないこと。

イ 幅 乗車装置又は積載装置の幅に0.3メートルを加えたものをこえないこと。

ウ 高さ 2メートル(牛馬車にあつては3メートル)からその積載する場所の高さを減じたものをこえないこと。

(4) 積載物の積載の方法の制限は、次のとおりとする。

ア 前後 積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む。)の前後から自転車にあつては0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつては0.6メートルをそれぞれこえてはみ出さないこと。

イ 左右 自転車にあつてはその積載装置から、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置から、左右にそれぞれ0.15メートルをこえてはみ出さないこと。

(自動車以外の車両の牽引制限)

第11条 法第60条の規定による自動車以外の車両の運転者の牽引制限は、次の各号に定めるところによる。

(1) 自動車以外の車両の運転者は、1台をこえる車両を牽引してはならない。

(2) 原動機付自転車の運転者は、牽引するための装置を有する原動機付自転車によつて牽引されるための装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。

(3) 原動機付自転車の運転者は、故障その他の理由により運転することができなくなつた自動車又は一般原動機付自転車(以下「故障車」という。)を牽引することがやむを得ない場合においては、前号の規定にかかわらず、次に定めるところによりその故障車を牽引することができる。

ア 牽引する原動機付自転車と故障車とを堅ろうなロープ、鎖等(以下「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。

イ その故障車に係る運転免許を受けた者又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者を故障車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。

ウ 牽引する原動機付自転車と故障車の間の距離は、5メートルをこえないこと。

エ 故障車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に0.3メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。

(4) 軽車両の運転者は、他の車両を牽引するときは、牽引する軽車両と牽引される車両とを堅ろうなロープ等によつて確実につながなければならない。

(運転者の遵守事項)

第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) みだりに他の車両の通行を妨げるようなおそい速度で進行しないこと。

(2) 積雪し、又は凍結している道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーン、スノータイヤ等すべり止めに効果のある装置を備え付けること。

(3) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。

(4) またがり式の乗車装置に人を乗車させるときは、前向きにまたがらせること。

(5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、自転車若しくはハンドルバー方式のかじ取り装置を備えた普通自動車(以下「大型自動二輪車等」という。)若しくは原動機付自転車を運転し、又は傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等運転者の視野を妨げ、若しくは安定を失わせるおそれのある者を大型自動二輪車等に乗車させて運転しないこと。

(6) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公務員が公務のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

(7) 削除

(8) 下駄、木製サンダルその他運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはきものをはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

(9) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(10) 令第13条第1項に規定する自動車以外の自動車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。

(11) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し、若しくは反射するための物を取り付け、又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量0.050リットル以下のもの及び定格出力0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

第3章 安全運転管理者等

(安全運転管理者等の届出等)

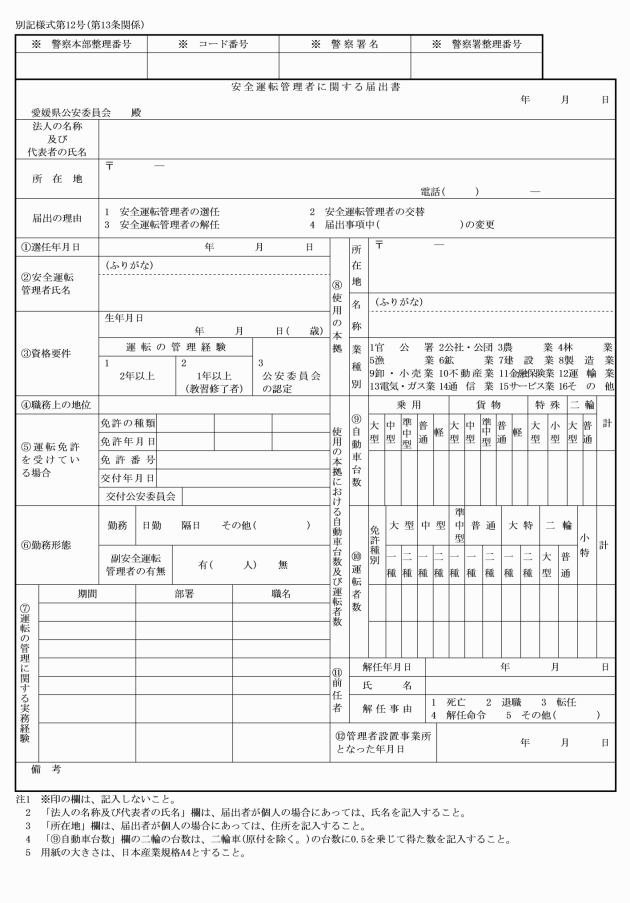

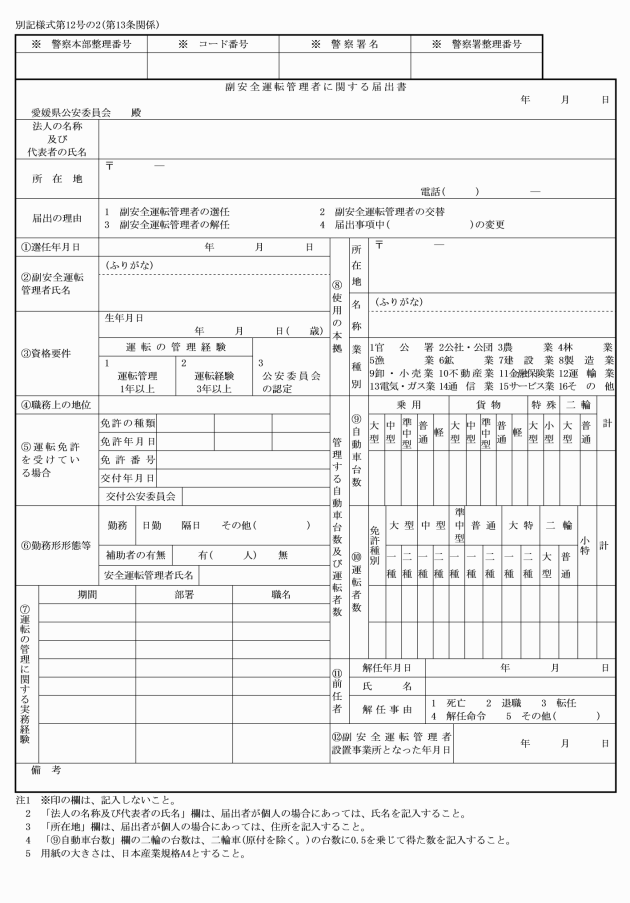

第13条 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の届出は、安全運転管理者にあつては別記様式第12号の、副安全運転管理者にあつては別記様式第12号の2の届出書2通を公安委員会に提出して行うものとする。

2 前項の届出事項に変更のあつたときは、すみやかにその旨を届け出なければならない。

3 前2項の届出は、当該自動車の使用の本拠地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

(1) 安全運転管理者等の戸籍抄本、住民票又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「マイナンバーカード」という。)(表面に限る。)若しくは運転免許証の写し

(2) 運転免許を受けた安全運転管理者等にあっては、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号の書面で、安全運転管理者等の運転記録の証明に関する事項を記載したもの

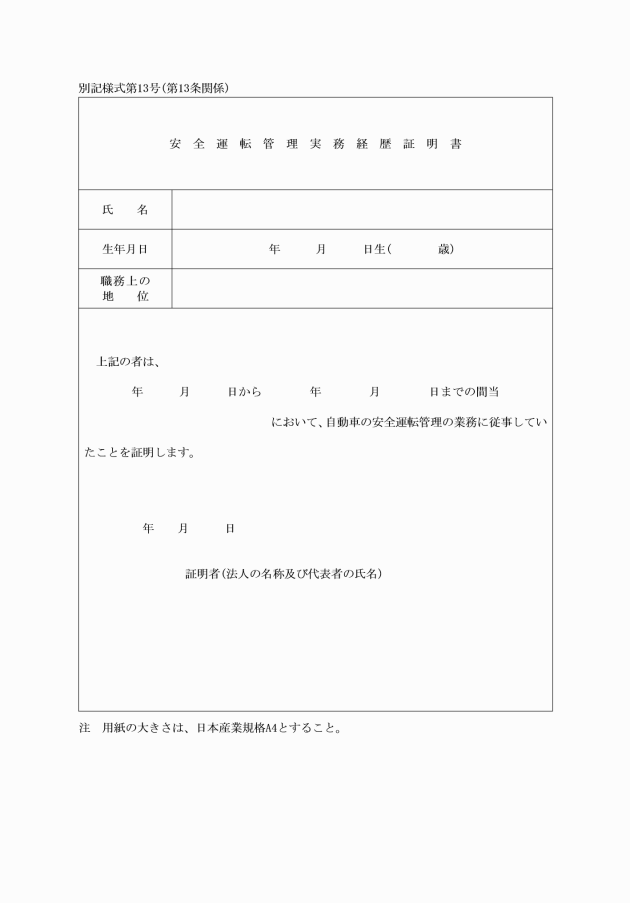

(4) 副安全運転管理者にあっては、その者の自動車の運転の経験の期間を証明するもの(自動車の運転の経験の期間が3年以上の者)若しくは安全運転管理実務経歴証明書(実務経験が1年以上の者)又は資格認定書の写し

第14条 削除

(安全運転管理に関する教習等の申請等)

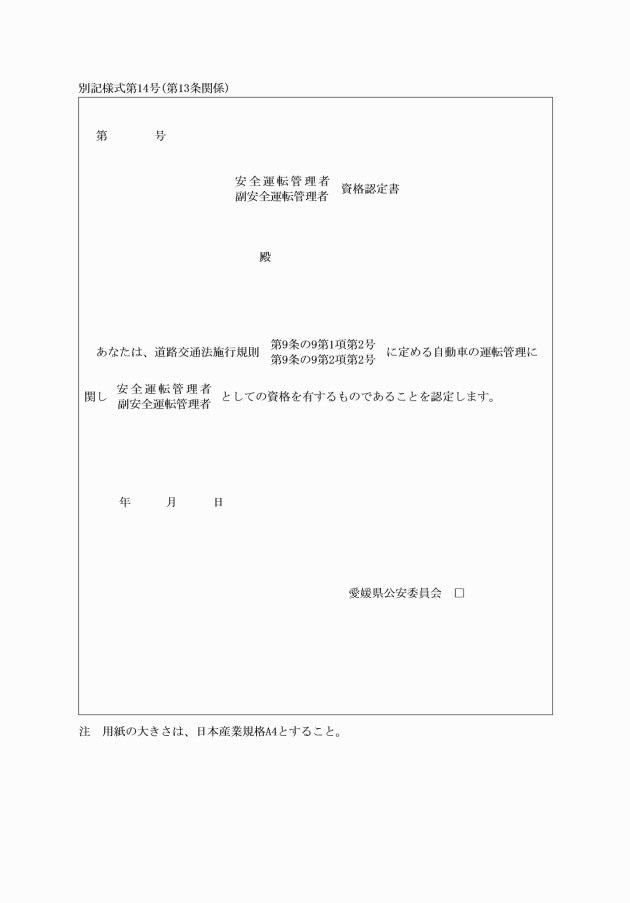

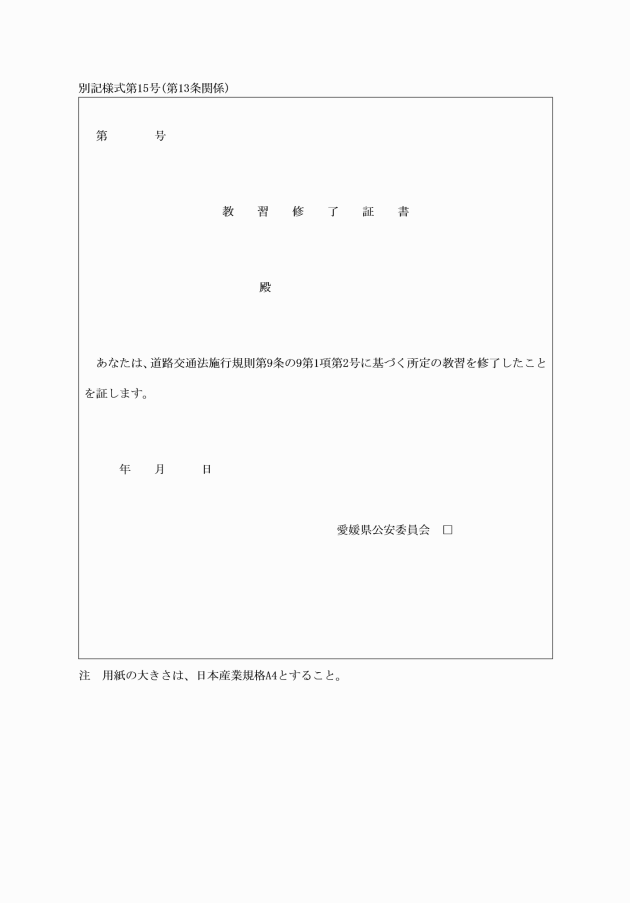

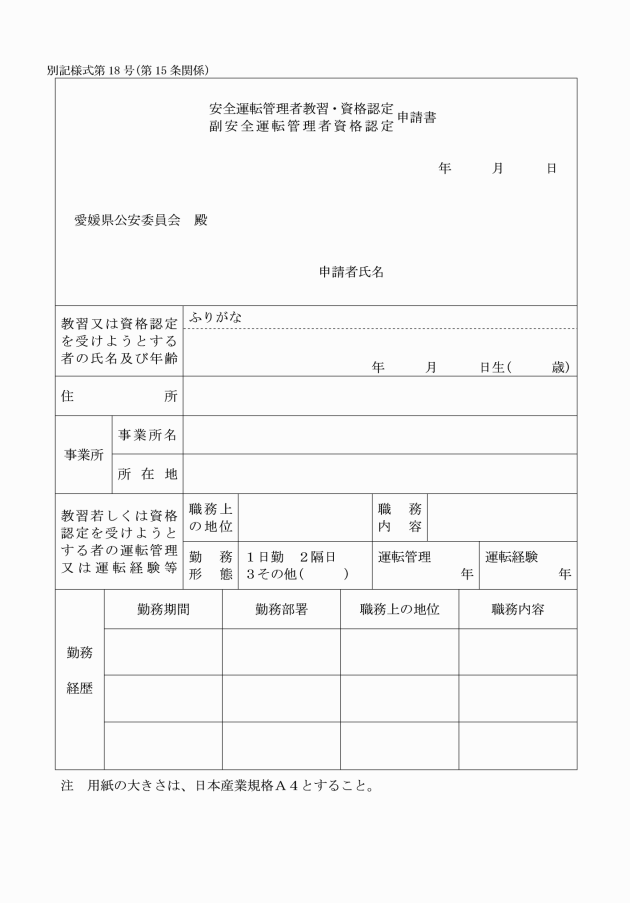

第15条 教習又は施行規則第9条の9第1項第2号若しくは第2項第2号の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第18号の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、教習を修了した者又は前項の認定を受けた者に対し、教習修了証書又は資格認定書を交付するものとする。

(安全運転管理者等の解任命令)

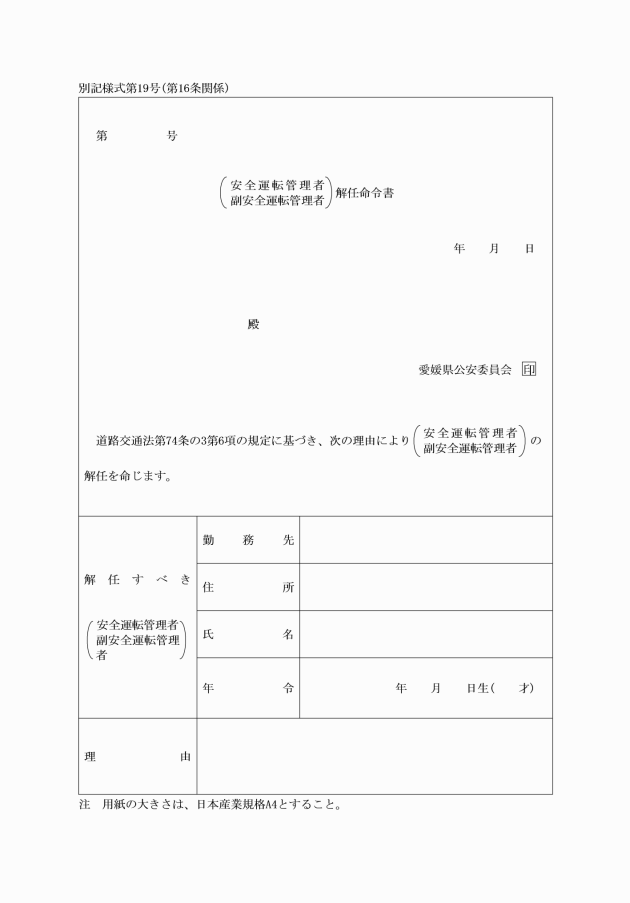

第16条 法第74条の3第6項の規定による安全運転管理者等の解任命令は、別記様式第19号の解任命令書を交付して行うものとする。

2 前項の規定は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第6項の規定による安全運転管理者等の解任を命ずる場合について準用する。この場合において、「道路交通法第74条の3第6項」とあるのは「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第6項」と読み替えるものとする。

(自動車の使用者に対する是正措置命令)

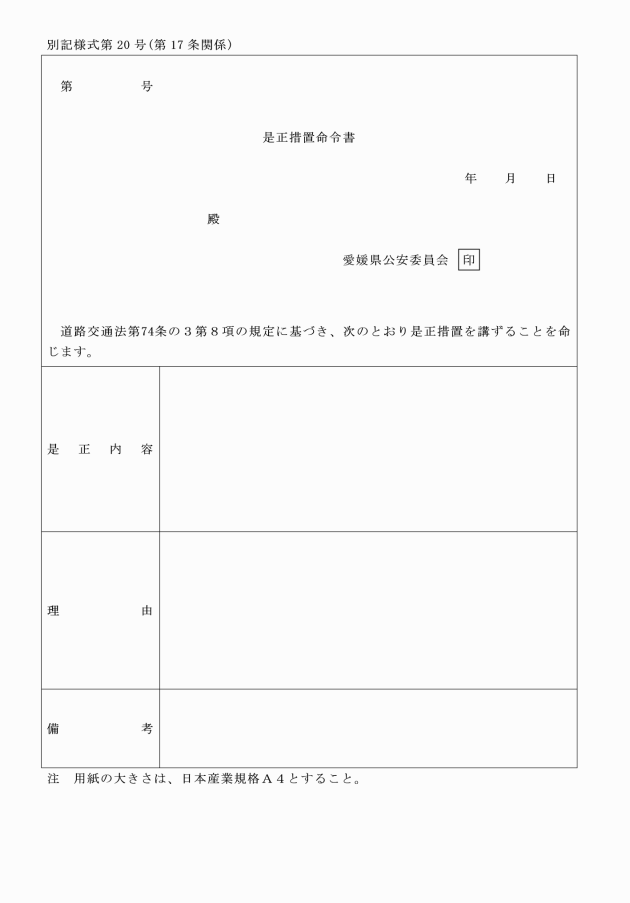

第17条 法第74条の3第8項の規定による自動車の使用者に対する是正措置命令は、別記様式第20号の是正措置命令書を交付して行うものとする。

2 前項の規定は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第8項の規定による自動車の使用者に是正措置を命ずる場合について準用する。この場合において、「道路交通法第74条の3第8項」とあるのは「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第8項」と読み替えるものとする。

第3章の2 自動車の使用の制限

(最高速度違反行為等に係る車両の使用者に対する指示)

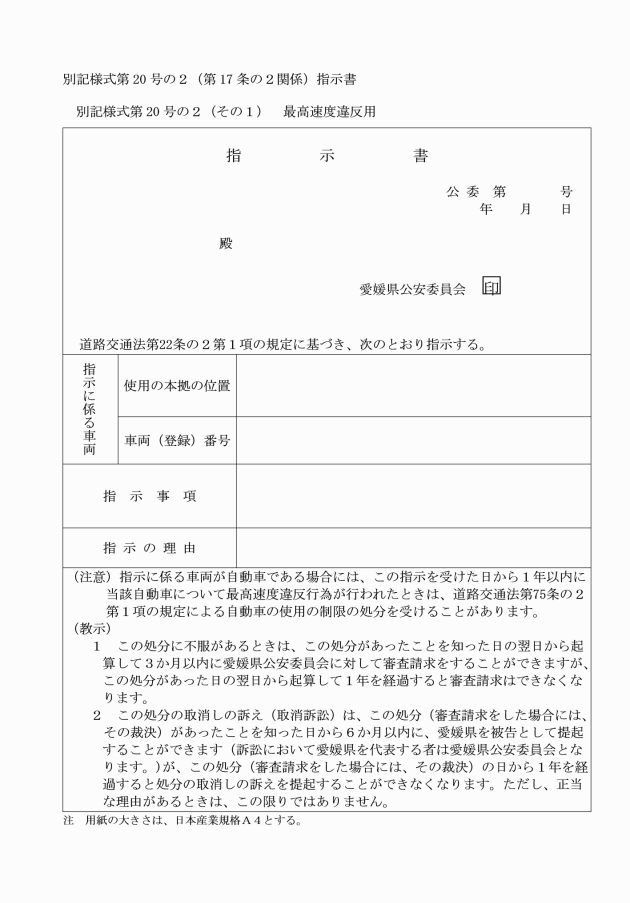

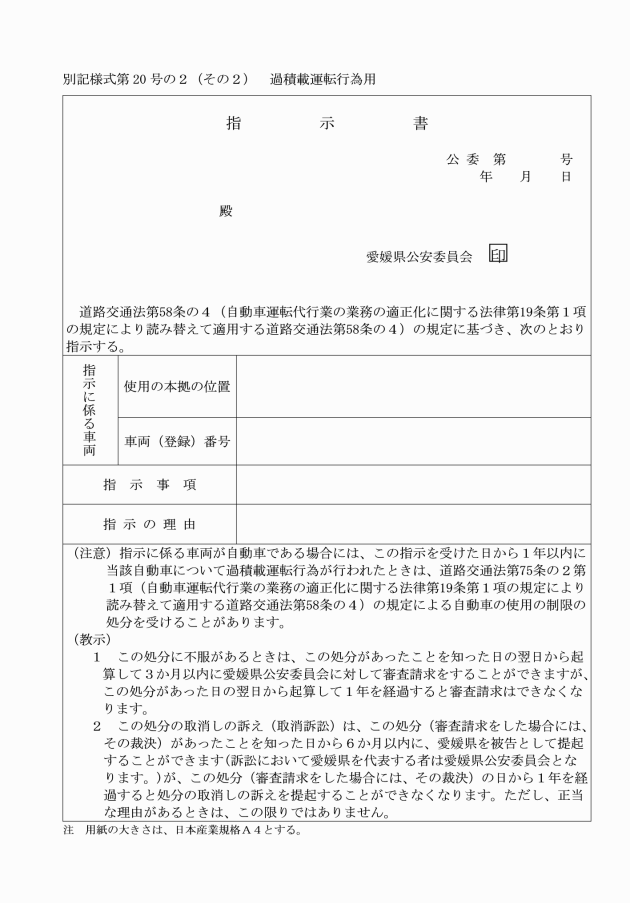

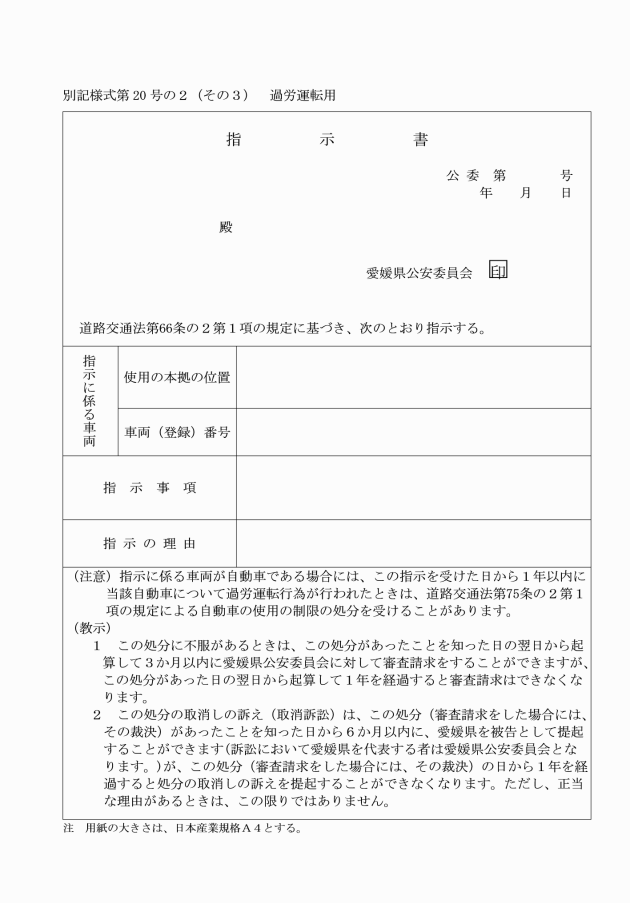

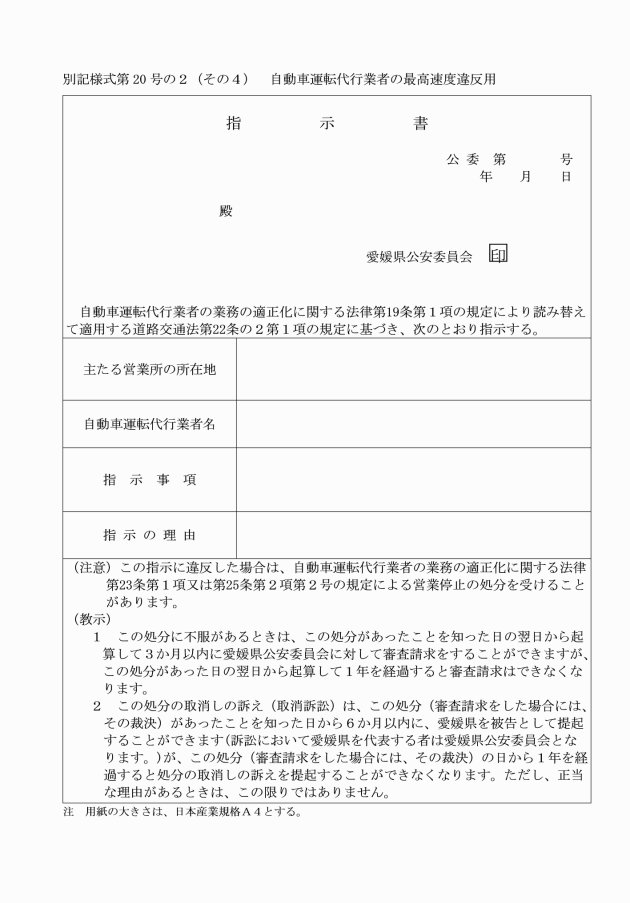

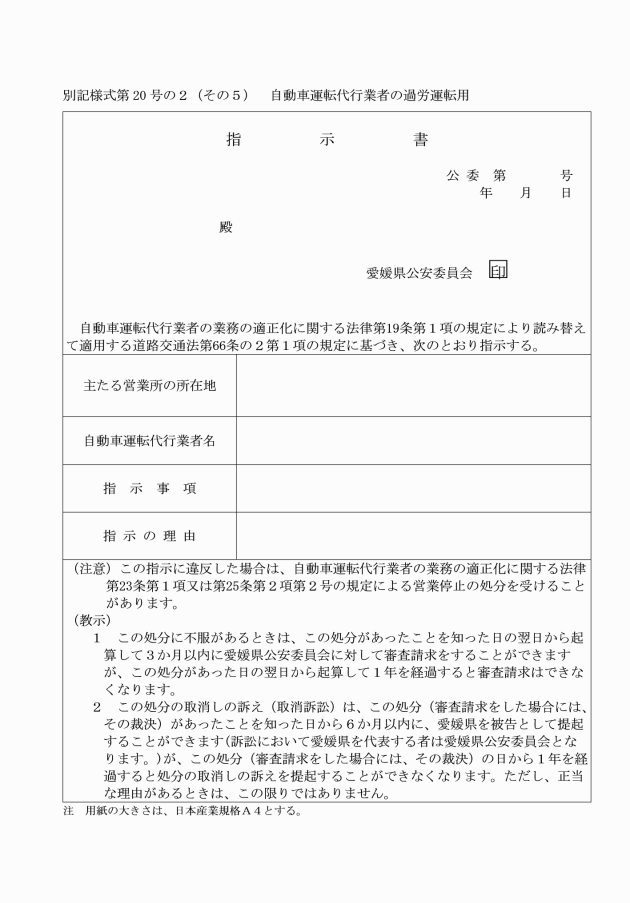

第17条の2 法第22条の2、第58条の4又は第66条の2(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による指示は、指示書(別記様式第20号の2)を交付して行うものとする。

(使用制限書)

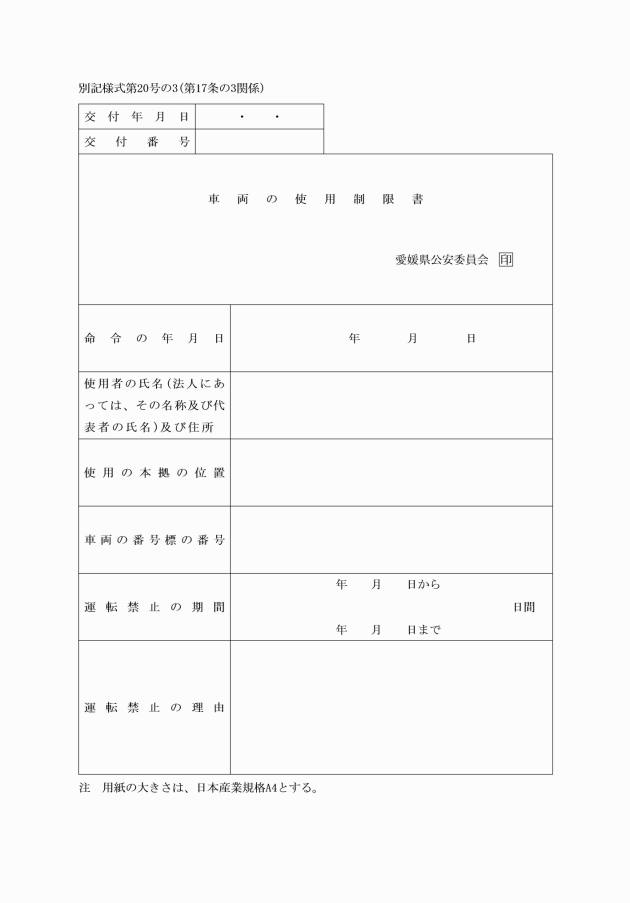

第17条の3 法第75条第9項(法第75条の2第3項において準用する場合及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により車両の使用者に交付する文書は、車両の使用制限書(別記様式第20号の3)のとおりとする。

第4章 道路の使用等

(道路における禁止行為)

第18条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交通ひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。

(2) みだりに道路にどろ土、汚水、油類、ごみ、くず、くぎ、ガラス片等をまき、又は捨てること。

(3) 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。

(4) みだりに、物件を道路に突き出し、又は車両等の中から身体若しくは物件を出すこと。

(5) 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。

(6) 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。

(7) 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。

(8) 交通の妨害となるような音を発する物を道路にまき、投げ又は捨てること。

(9) 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の後部座席において、交通の危険又は妨害となるような方法で、みだりに旗、鉄パイプその他これに類する物を携帯すること。

(道路の使用の許可)

第19条 法第77条第1項第4号の規定により、公安委員会が警察署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるものとする。ただし、公職選挙法に基づく選挙運動又は選挙における政治活動として行われるものを除く。

(1) 道路に太鼓台、みこし、だし、おどり屋台、ねり、その他これに類するものを出し、又はこれらを移動すること。

(2) 道路においてロケーシヨン、撮影会、街頭録音会その他これらに類する行為をすること。

(3) 道路において競技会及び仮装行列、パレードその他一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態で集団行進をすること。

(4) 道路に人が集まるような方法で演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声機、ラジオ、テレビジヨン等の放送をすること。

(5) 道路において消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。

(6) 交通ひんぱんな道路に広告、宣伝等のため、印刷物その他これに類するものを散布すること。

(7) 車両等に、広告又は、宣伝のため、著しく人目をひくように、装飾その他の装いをし、又は、文字、絵等を書いて通行すること。

(8) 交通ひんぱんな道路において、寄付を募集し、署名を求め、又は物を販売すること。

(9) 道路においてロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両車を走行させる実証実験をすること。

第5章 運転免許

(試験の場所)

第20条 試験は、次に掲げる場所において行う。

(1) 松山市勝岡町1163番地7

愛媛県自動車運転者試験場

(2) その他公安委員会の指定する場所

(試験の順序)

第21条 試験は、次の各号に掲げる順序により行うものとする。

(1) 適性試験

(2) 学科試験

(3) 技能試験

(合格通知)

第22条 試験に合格した者には、文書又は口頭によってその旨通知する。

(合格決定の取消通知)

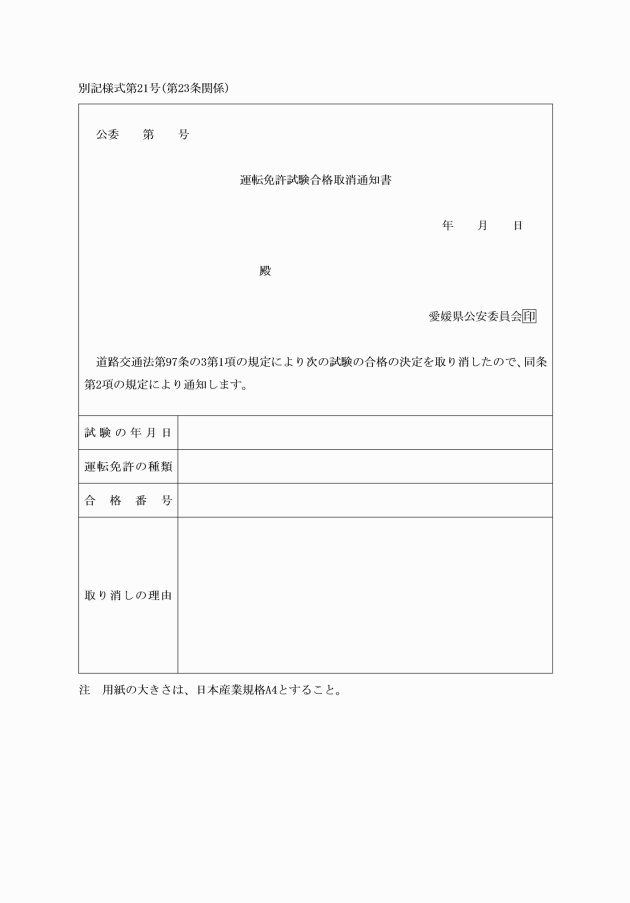

第23条 法第97条の3第2項に規定する通知は、別記様式第21号の通知書によつて行うものとする。

(適性検査の申出の手続)

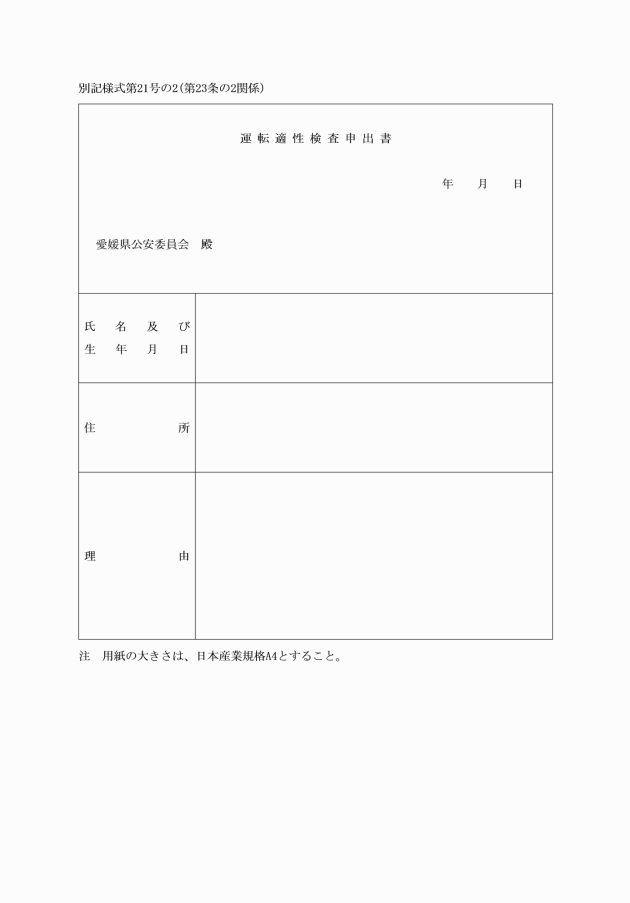

第23条の2 令第37条の7第1号に規定する適性検査の申出は、運転適性検査申出書(別記様式第21号の2)を公安委員会に提出して行うものとする。

(適性検査の受検命令等)

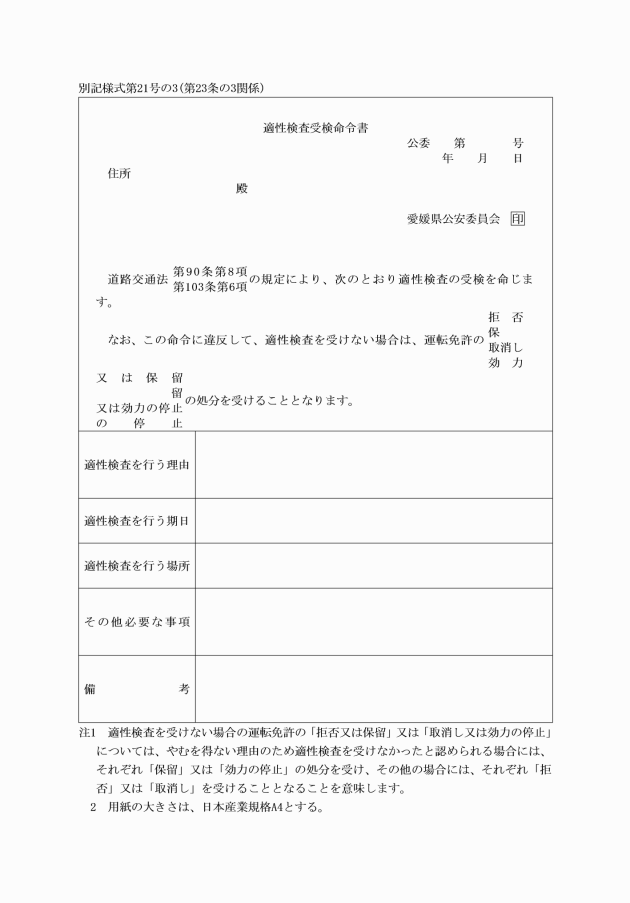

第23条の3 法第90条第8項及び第103条第6項の適性検査の受検命令は、適性検査受検命令書(別記様式第21号の3)を交付して行うものとする。

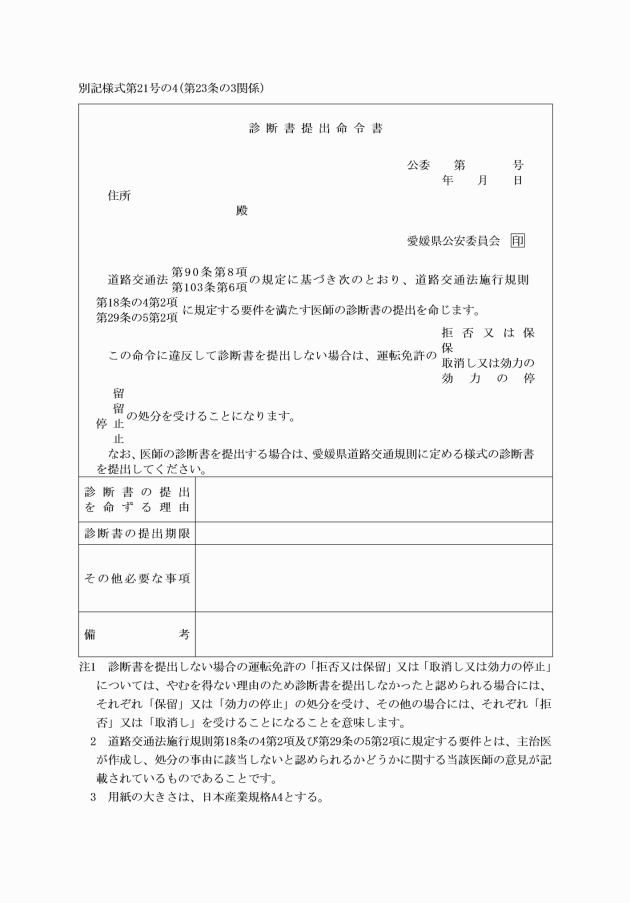

2 法第90条第8項及び第103条第6項の医師の診断書の提出命令は、診断書提出命令書(別記様式第21号の4)を交付して行うものとする。

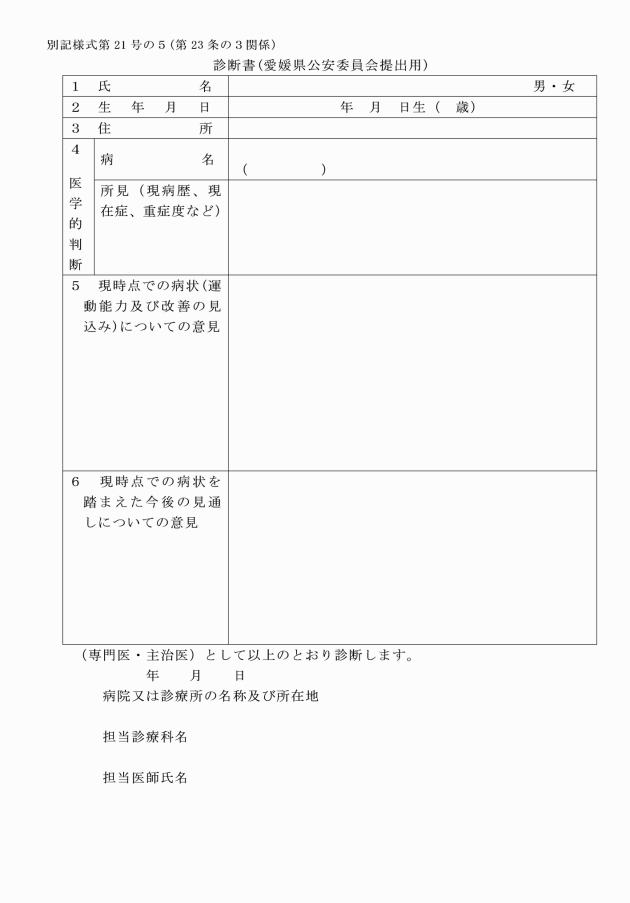

3 法第90条第8項及び第103条第6項の診断書の様式は、診断書(別記様式第21号の5)のとおりとする。

(適性検査の通知)

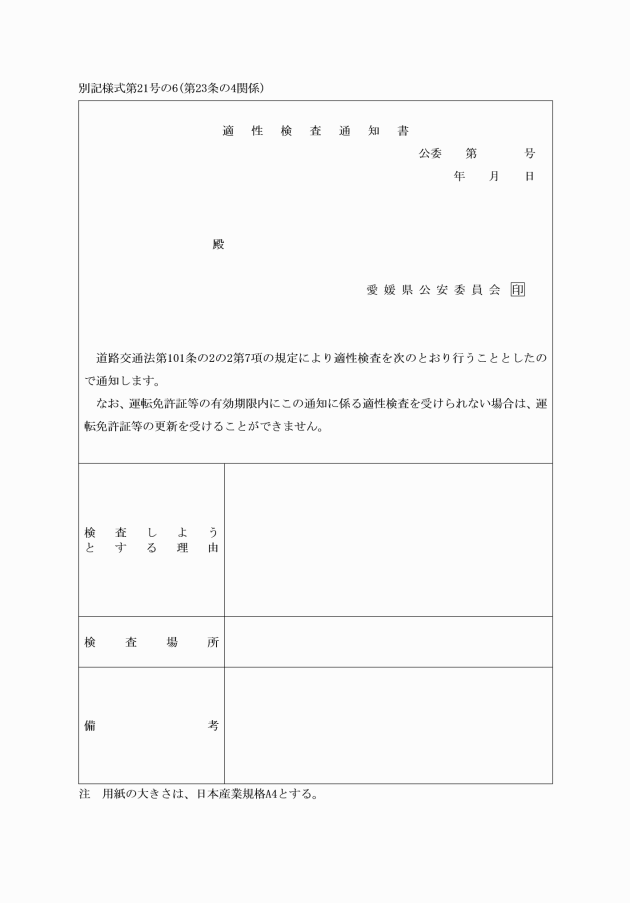

第23条の4 法第101条の2の2第7項に規定する通知は、適性検査通知書(別記様式第21号の6)により行うものとする。

(臨時適性検査の通知)

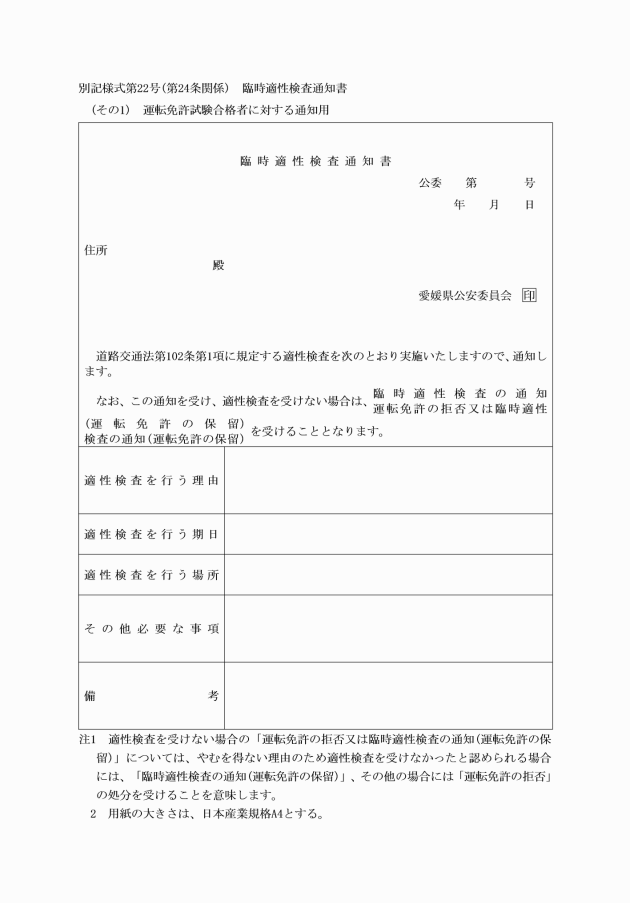

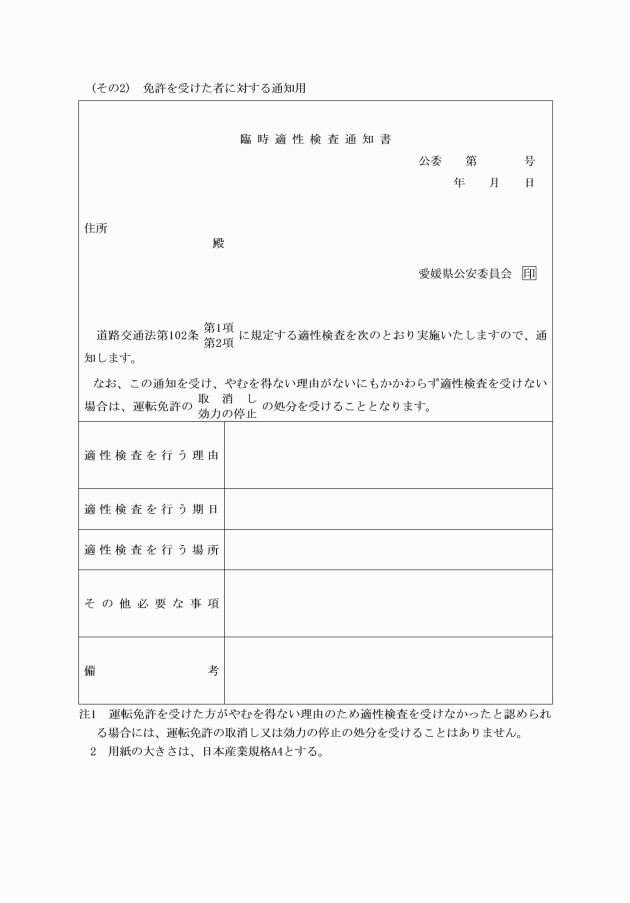

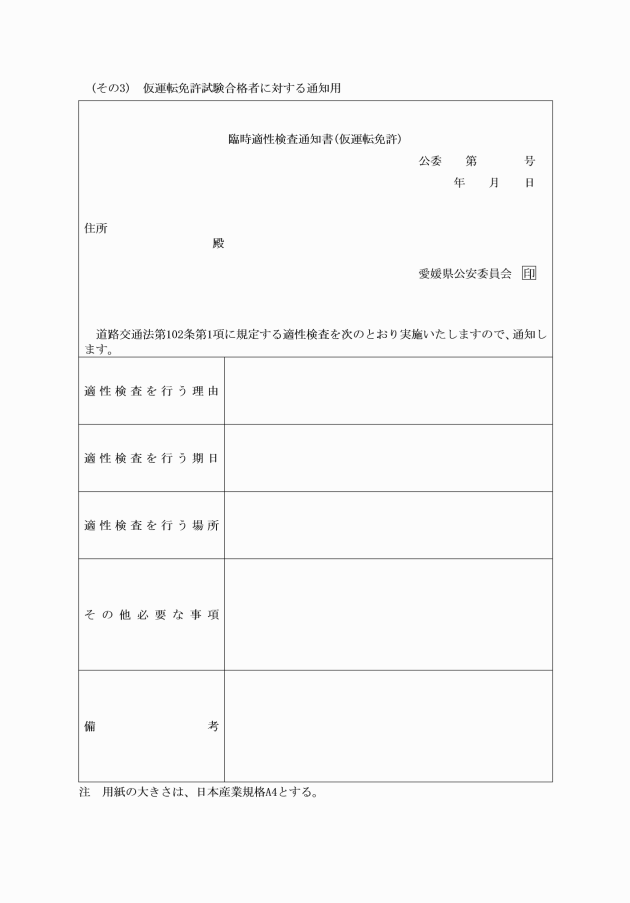

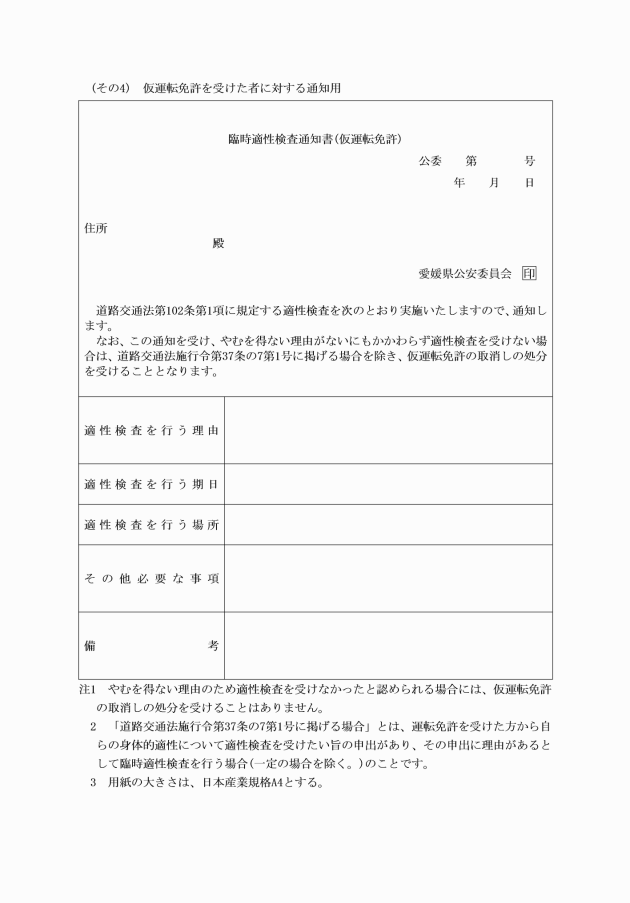

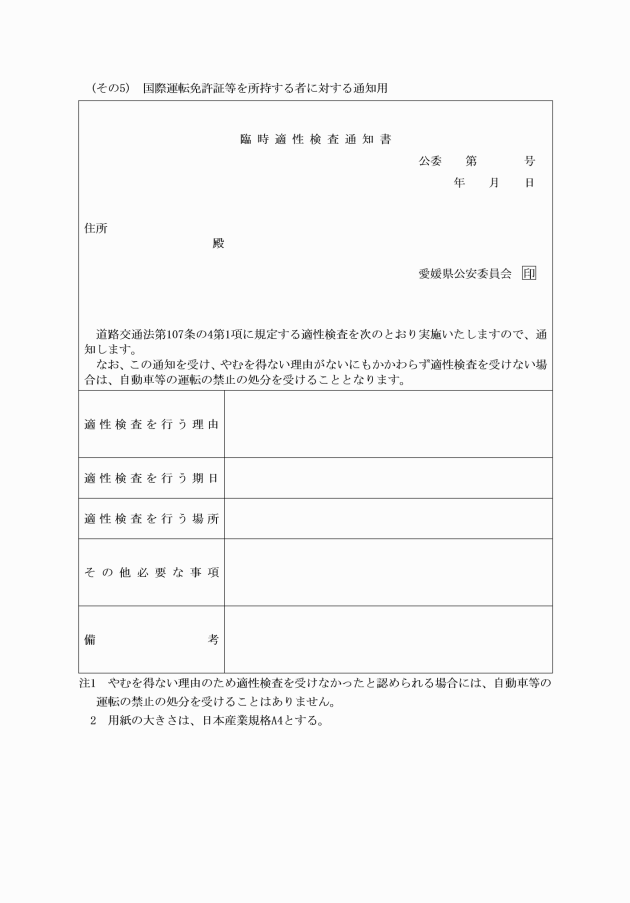

第24条 法第102条第6項及び法第107条の4第1項に規定する通知は、臨時適性検査通知書(別記様式第22号)によつて行うものとする。

(運転免許試験成績証明書の交付の申出の手続)

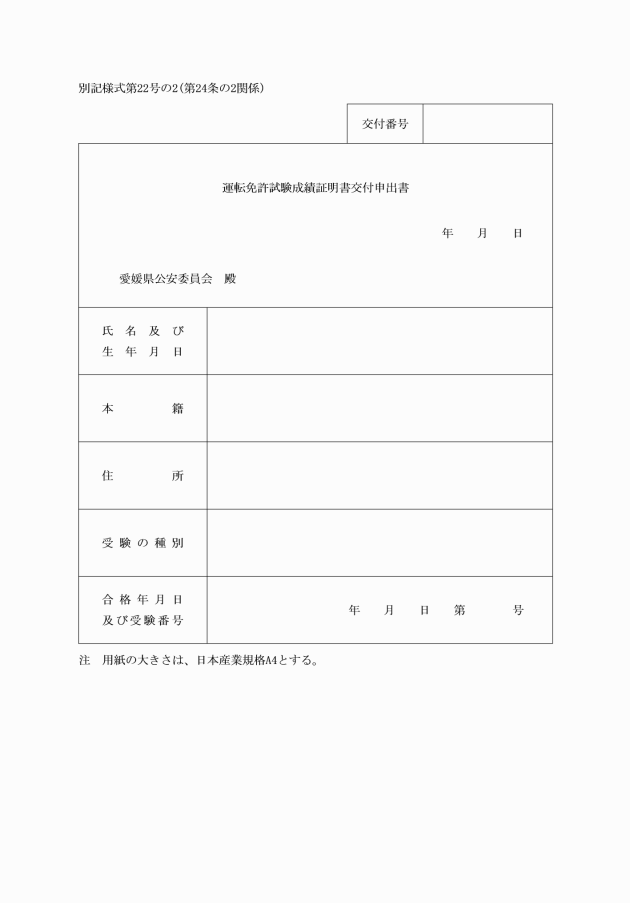

第24条の2 施行規則第28条に規定する運転免許試験成績証明書の交付の申出は、運転免許試験成績証明書交付申出書(別記様式第22号の2)を公安委員会に提出して行うものとする。

(申請用写真の添付の省略)

第24条の3 法第95条の2第1項の特定免許情報の記録の申請及び同条第11項の免許証の交付の申請は、再交付等を伴う申請をする場合を除き、施行規則第21条の2第3項、第21条の9第3項の申請用写真の添付を要しない。

2 法第101条第1項の免許証等の更新の申請、法第101条の2第1項の更新期間前における免許証等の更新の申請又は法第104条の4第1項の免許の取消しの申請については、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該申請の書類に施行規則第29条第3項又は第30条の9第3項の申請用写真の添付を要しない。

(1) 再交付等の申請を併せて行う場合

(2) 法第103条第3項の規定により免許の効力が停止されている場合

第6章 雑則

(更新情報の提供)

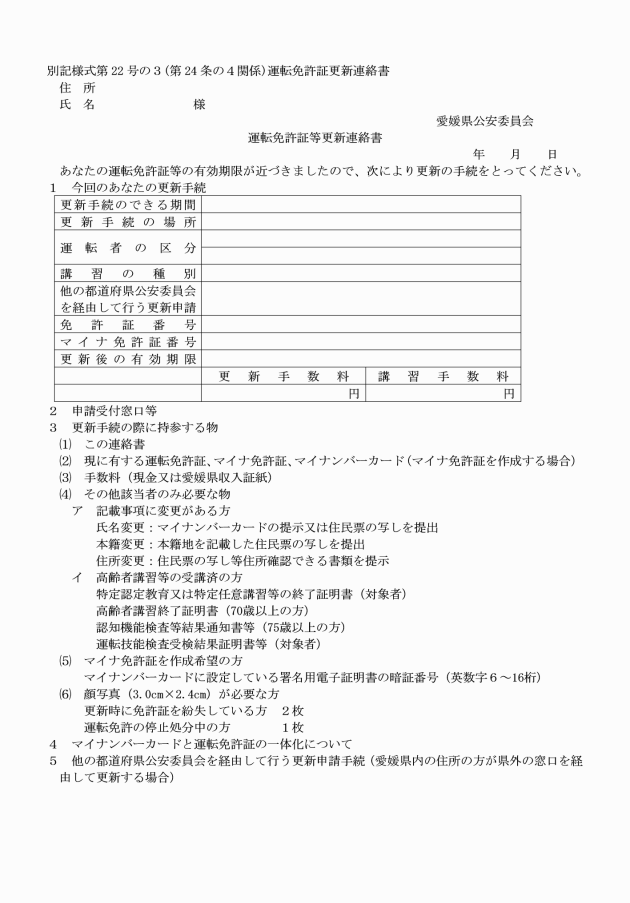

第24条の4 法第101条第3項の規定による免許証等の更新情報に関する連絡は、運転免許証等更新連絡書(別記様式第22号の3)により行うものとする。

(公安委員会を経由する更新申請の受付)

第24条の5 法第101条の2の2第1項の規定による公安委員会を経由して行う免許証等の更新申請の受付時間は、月曜日から金曜日及び日曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)並びに1月1日から3日まで及び12月29日から31日までの日(休日を除く。)を除く。)(以下「開庁日」という。)の8時30分から9時30分まで及び13時00分から14時00分までの間とする。

(運転経歴証明書の交付申請)

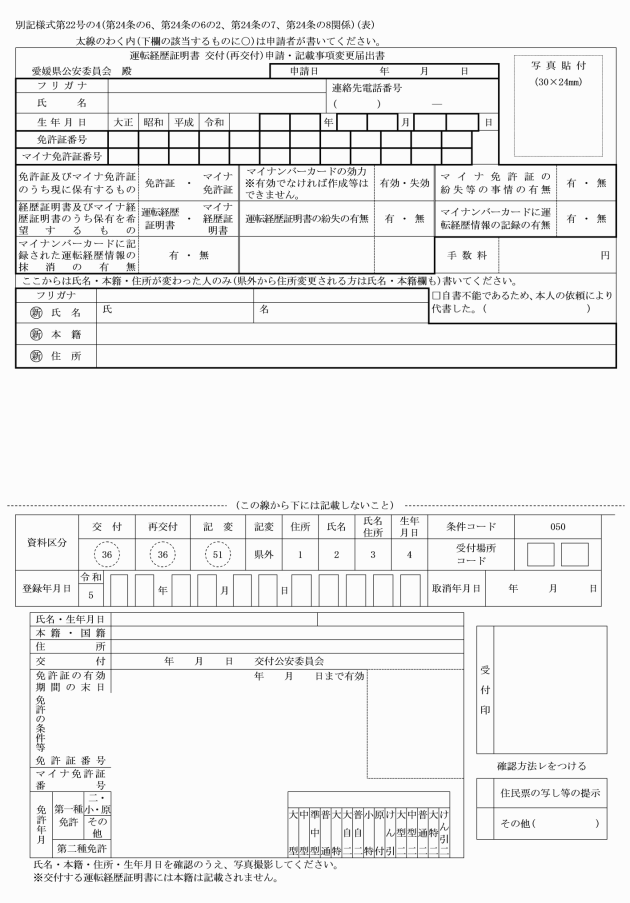

第24条の6 法第105条の2第1項の規定による運転経歴証明書の交付の申請は、運転経歴証明書交付(再交付)申請・記載事項変更届出書(別記様式第22号の4)及び規則第30条の8第2項の申請用写真1枚(松山東警察署等で申請する場合に限る。)を公安委員会に提出して行うものとする。

申請先 | 受付時間 |

警察本部運転免許課 | 1 9時30分から11時00分までの間 2 14時00分から16時00分までの間 3 10時00分から11時00分までの間(開庁日のうち日曜日に限る。) |

警察署及び内子交番等 | 1 9時30分から11時00分までの間 2 14時00分から16時00分までの間 |

(運転経歴情報の記録申請)

第24条の6の2 法第105条の2第3項の規定による運転経歴情報の記録の申請は、運転経歴証明書交付(再交付)申請・記載事項変更届出書及び規則第30条の8第2項の申請用写真1枚(運転経歴証明書のみを有する者が、当該運転経歴証明書を亡失等し、運転経歴情報の記録の申請をする場合及び運転経歴情報記録個人番号カードを有する者が、当該運転経歴情報記録個人番号カードを亡失等し、運転経歴情報の記録の申請をする場合に限る。)を公安委員会に提出して行うものとする。

(運転経歴証明書又は運転経歴情報記録個人番号カードの記載事項の変更届出)

第24条の7 施行規則第30条の10第1項の規定による運転経歴証明書の記載事項の変更の届出及び施行規則第30条の15第1項の規定による運転経歴情報記録個人番号カードのみを有する者に係る住所等の変更の届出は、運転経歴証明書交付(再交付)申請・記載事項変更届出書を公安委員会に提出して行うものとする。

届出先 | 受付時間 |

警察本部運転免許課 | 1 9時30分から11時00分までの間 2 14時00分から16時00分までの間 3 10時00分から11時00分までの間(開庁日のうち日曜日に限る。) |

警察署及び内子交番等 | 1 9時30分から11時00分までの間 2 14時00分から16時00分までの間 |

(運転経歴証明書の再交付申請)

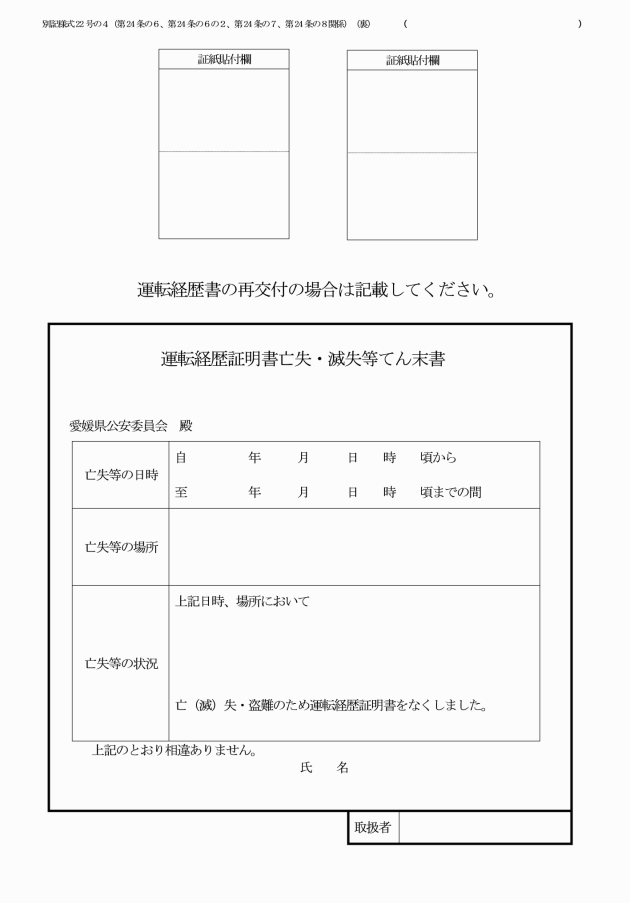

第24条の8 施行規則第30条の11第1項の規定による運転経歴証明書の再交付の申請は、運転経歴証明書交付(再交付)申請・記載事項変更届出書及び同条第2項の申請用写真1枚を公安委員会に提出して行うものとする。

(運転経歴証明書の返納届出)

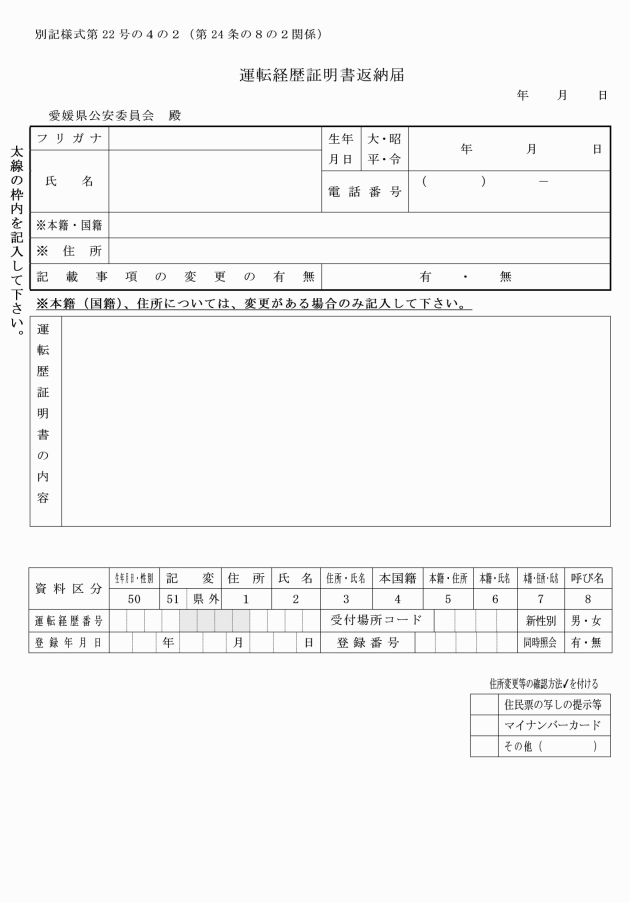

第24条の8の2 施行規則第30条12の規定による運転経歴証明書の返納は、運転経歴証明書返納届(別記様式第22号の4の2)を公安委員会に提出して行うものとする。

(運転経歴情報の抹消届出)

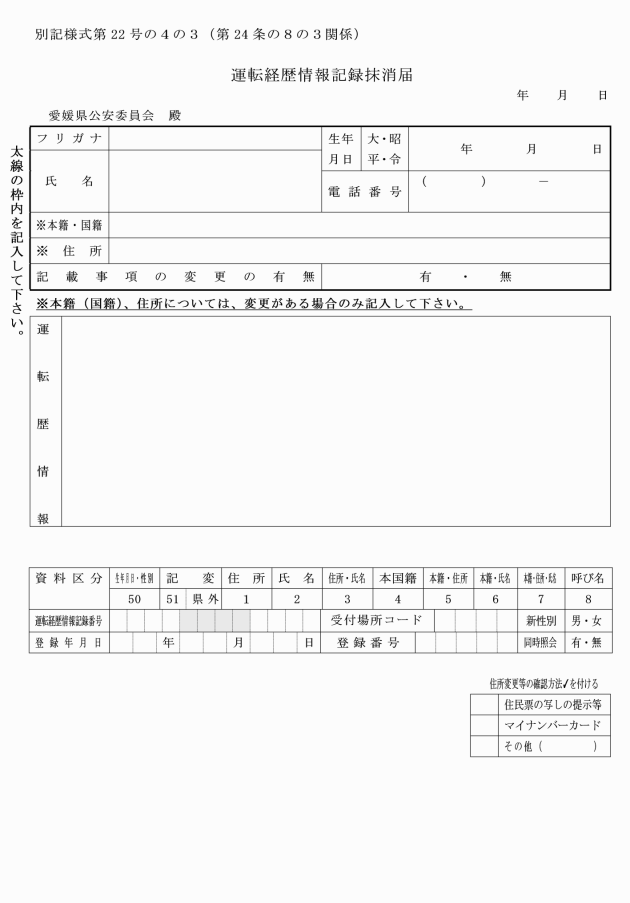

第24条の8の3 施行規則第30条の16の規定による運転経歴情報の抹消は、運転経歴情報抹消届(別記様式第22号の4の3)を公安委員会に提出して行うものとする。

(安全運転管理者等講習)

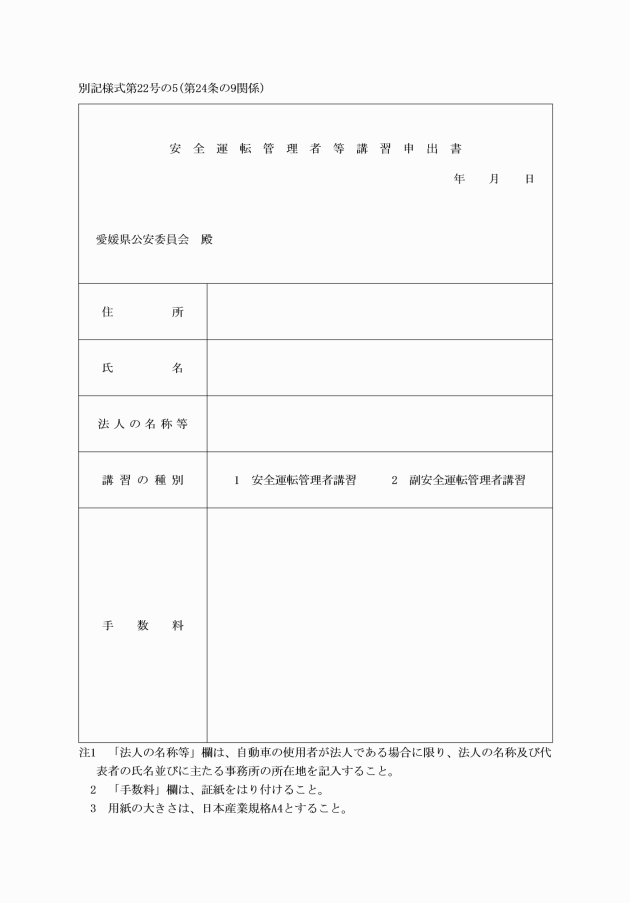

第24条の9 法第108条の2第1項第1号の講習(以下「安全運転管理者等講習」という。)を受けようとする者は、安全運転管理者等講習申出書(別記様式第22号の5)を当該安全運転管理者等講習の場所を管轄する警察署を経由して公安委員会に提出しなければならない。

2 安全運転管理者等講習の講習時間は、1回につき6時間(副安全運転管理者に対する講習にあつては、4時間)とする。

(指定自動車教習所職員講習)

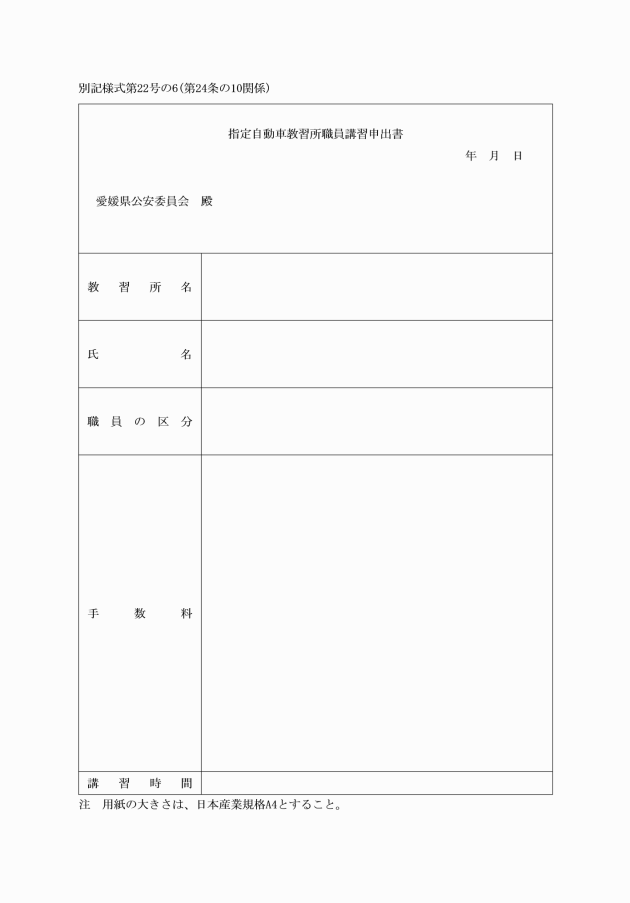

第24条の10 法第108条の2第1項第9号の講習(以下「指定自動車教習所職員講習」という。)を受けようとする者は、指定自動車教習所職員講習申出書(別記様式第22号の6)を公安委員会に提出しなければならない。

2 指定自動車教習所職員講習の時間は、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる時間とする。

職員の区分 | 時間 |

教習指導員 | 9時間 |

技能検定員 | 10時間 |

副管理者 | 6時間 |

第25条 削除

(停止処分者講習の申出の手続)

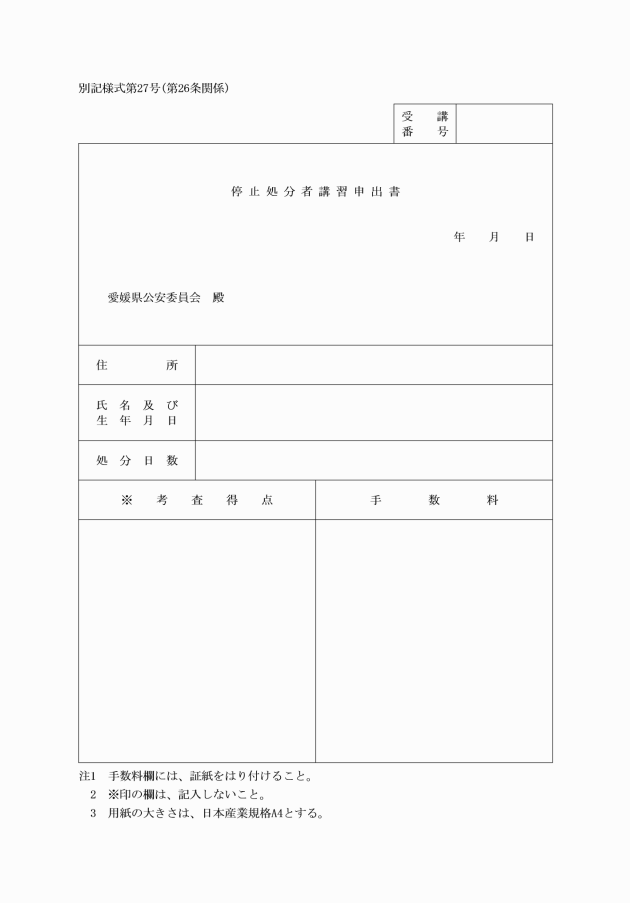

第26条 施行規則第38条第3項第1号に規定する停止処分者講習(以下「停止処分者講習」という。)の申出は、停止処分者講習申出書(別記様式第27号)を公安委員会に提出して行うものとする。

(初心運転者講習の申出の手続)

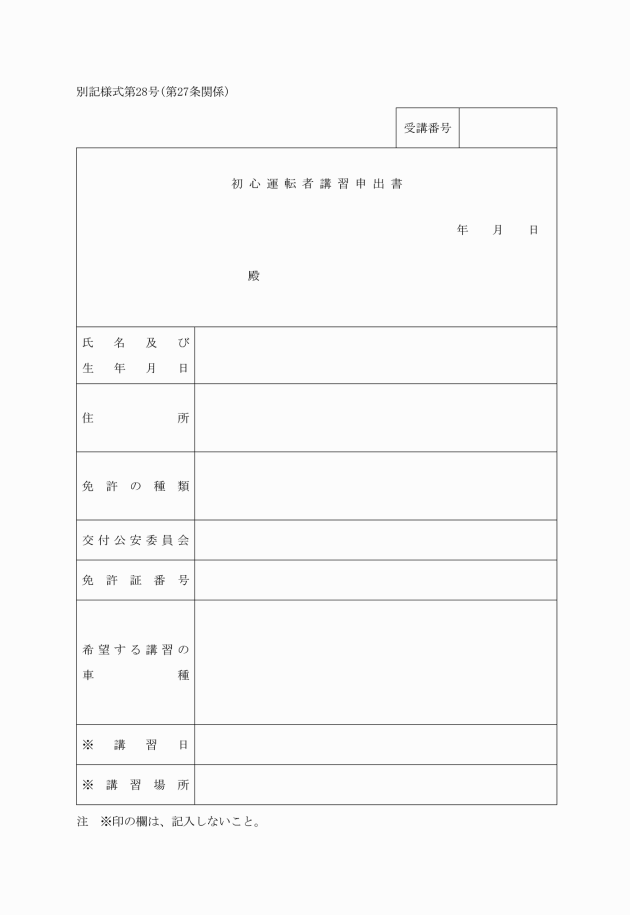

第27条 施行規則第38条第10項第1号に規定する初心運転者講習の申出は、初心運転者講習申出書(別記様式第28号)を法第108条の4第1項に規定する指定講習機関に提出して行うものとする。

(違反者講習)

第27条の2 法第108条の3の2の規定による講習の通知をするときは、当該通知をしようとする者に対して、受講の意思及び講習方法の種別の連絡を求めるものとする。

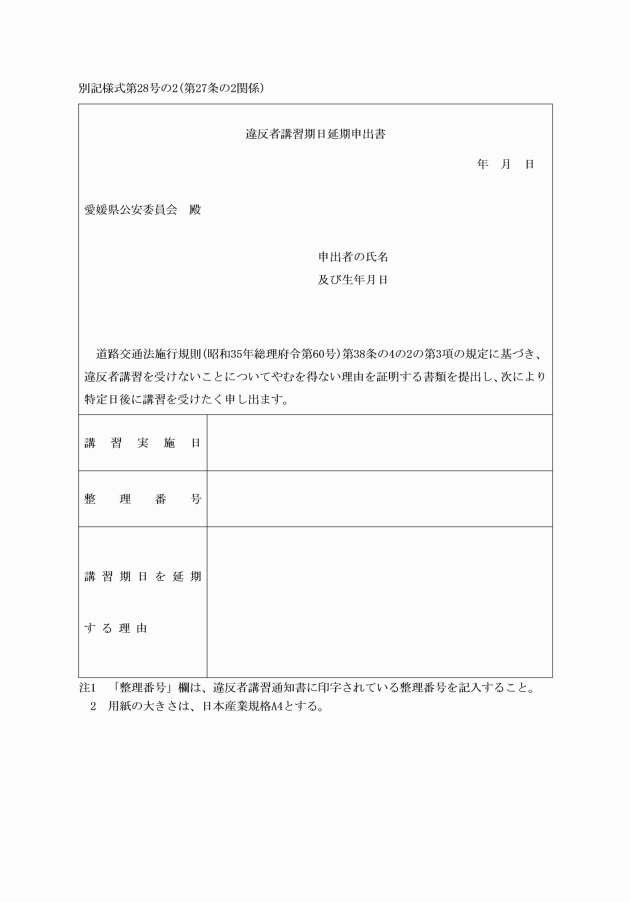

2 施行規則第38条の4の2第3項の規定による特定日後に違反者講習を受けようとする理由を証明する書類の提出は、違反者講習期日延期申出書(別記様式第28号の2)により行うものとする。

(指定講習機関指定申請書の様式)

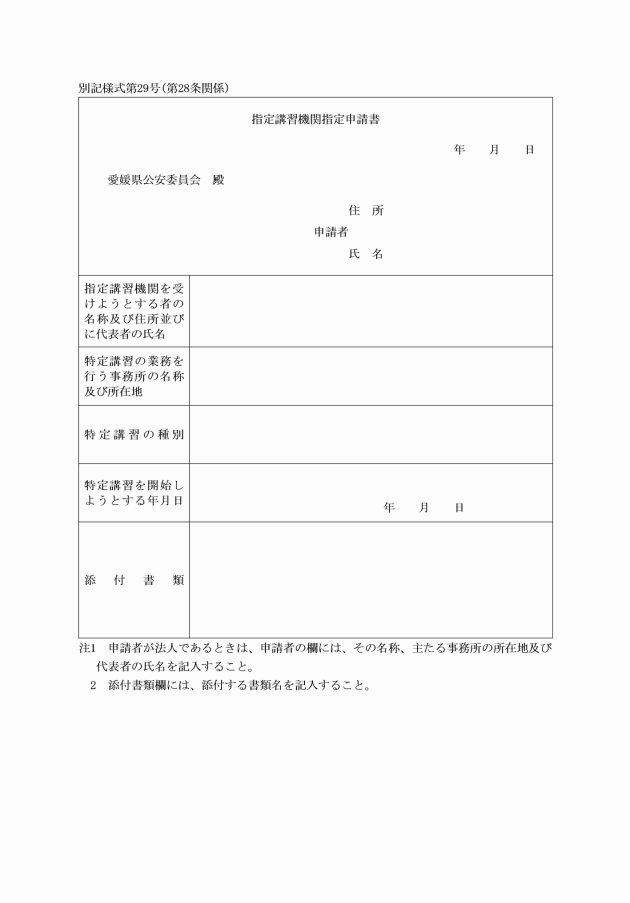

第28条 指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号)第2条第1項に規定する申請書の様式は、指定講習機関指定申請書(別記様式第29号)のとおりとする。

(指定講習機関指定書の交付)

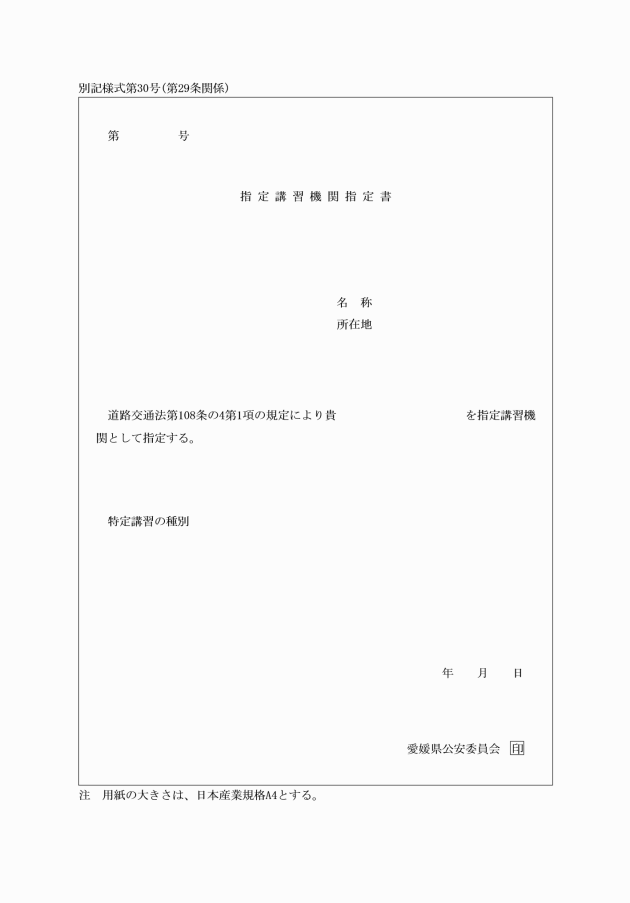

第29条 公安委員会は、法第108条の4第1項の規定による指定をしたときは、申請者に指定講習機関指定書(別記様式第30号)を交付しなければならない。

(地域交通安全活動推進委員協議会の活動区域)

第30条 法第108条の30第1項の公安委員会が定める区域は、愛媛県に置く警察署の管轄区域とする。

附則

(施行期日)

1 この規則(以下「新規則」という。)は、昭和47年5月1日から施行する。

(廃止規定)

(経過規定)

3 新規則の施行の際現に旧規則の規定により公安委員会に対してされている各種の申請その他の手続又は公安委員会がした処分については、それぞれ新規則の相当規定により公安委員会に対してされた手続又は公安委員会がした処分とみなす。

4 新規則の施行の際現に交通規制に関する告示(昭和37年1月愛媛県公安委員会告示第2号)の規定により交通規制の対象から除外する車両として標章の交付を受けているものについては、新規則の規定により標章を交付したものとみなす。

5 新規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 新規則の施行前にした反則行為に対する反則金の適用については、なお従前の例による。

7 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第6条第9項から第12項までに規定する運転免許の審査を受けようとする者は、限定解除審査申請書(別記様式第31号)を公安委員会に提出しなければならない。

附則(昭和48年3月16日公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年4月20日公安委員会規則第8号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

附則(昭和49年7月16日公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和49年7月25日から施行する。

附則(昭和49年9月3日公安委員会規則第4号)

この規則は、昭和49年9月20日から施行する。

附則(昭和50年3月14日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和50年3月20日から施行する。

附則(昭和53年5月30日公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

附則(昭和53年12月1日公安委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に改正前の愛媛県道路交通規則の規定により公安委員会に対してされている各種の申請その他の手続又は公安委員会がした処分については、それぞれ改正された愛媛県道路交通規則の相当規定により公安委員会に対してされた手続又は公安委員会がした処分とみなす。

附則(昭和58年3月29日公安委員会規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年6月29日公安委員会規則第5号抄)

1 この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

附則(昭和60年7月23日公安委員会規則第8号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

附則(昭和60年12月20日公安委員会規則第11号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

附則(昭和61年1月17日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和61年1月20日から施行する。

附則(平成元年3月22日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年8月21日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

附則(平成2年12月25日公安委員会規則第9号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

附則(平成4年3月6日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年10月23日公安委員会規則第12号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

附則(平成6年5月10日公安委員会規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則第3条の規定による改正前の愛媛県道路交通規則別記様式第11号の駐車許可証の様式については、改正後の愛媛県道路交通規則(以下「新規則」という。)別記様式第11号の様式にかかわらず、平成7年3月31日までの間、これを使用することができる。

3 前項に規定する日までに交付された従前の様式による駐車許可証の様式については、新規則別記様式第11号の様式にかかわらず、平成7年3月31日以後においてもなお従前の例による。

附則(平成6年9月30日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成7年9月26日公安委員会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に交付されている改正前の様式第2号の2の規定による身体障害者用駐車禁止除外標章は、改正後の様式第2号の2の規定による様式とみなす。

3 別記様式第2号の3の規定による紫外線要保護者用駐車禁止除外標章の様式については、当分の間、地紋入りでない用紙を使用することができる。

附則(平成7年11月6日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕

附則(平成8年8月20日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

附則(平成10年3月20日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年9月18日公安委員会規則第11号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

附則(平成10年10月23日公安委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年2月12日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以後に運転免許証の有効期間が満了する者について適用する。

附則(平成11年3月19日公安委員会規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の愛媛県警察国有物品管理規則、愛媛県警察の行政不服審査手続に関する規則、愛媛県道路交通規則及び運転免許証更新時講習の実施に関する規則に規定する様式による書面については、改正後の愛媛県警察国有物品管理規則、愛媛県警察の行政不服審査手続に関する規則、愛媛県道路交通規則及び運転免許証更新時講習の実施に関する規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

附則(平成11年3月30日公安委員会規則第8号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の愛媛県警察の行政不服審査手続に関する規則、愛媛県道路交通規則、運転免許証更新時講習の実施に関する規則、原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則、取得時講習の実施に関する規則及び愛媛県自動車等の運転に関する特定任意講習の実施に関する規則に規定する様式による書面については、この規則の施行日から平成12年3月31日までの間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

附則(平成11年3月30日公安委員会規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年4月23日公安委員会規則第12号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

附則(平成11年6月18日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年7月2日公安委員会規則第16号)

この規則は、平成11年7月31日から施行する。

附則(平成11年11月19日公安委員会規則第19号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成11年12月21日公安委員会規則第21号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第24条の3の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成12年2月4日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月28日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年4月21日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年4月21日公安委員会規則第10号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

附則(平成12年12月22日公安委員会規則第16号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年2月2日公安委員会規則第2号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に交付されている身体障害者用駐車禁止除外標章及び紫外線要保護者用駐車禁止除外標章は、改正後の愛媛県道路交通規則様式第2号の2及び様式第2号の3の標章とみなす。

附則(平成13年7月6日公安委員会規則第10号)

この規則は、平成13年9月2日から施行する。ただし、別記様式第22号の3の2に係る改正規定は、平成13年7月23日から施行する。

附則(平成14年3月22日公安委員会規則第4号抄)

1 この規則〔中略〕は、当該各号に定める日〔平成14年3月29日〕から施行する。

附則(平成14年4月9日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年5月31日公安委員会規則第10号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

附則(平成14年12月17日公安委員会規則第17号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成15年5月2日公安委員会規則第9号抄)

1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。

附則(平成16年3月19日公安委員会規則第4号)

1 この規則は、平成16年3月22日から施行する。

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の愛媛県道路交通規則(以下「新規則」という。)別表に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第9条の2の適用については、同条中「4.1メートル」とあるのは、従前のとおり「3.8メートル」とする。

附則(平成16年4月1日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年4月16日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成16年4月17日から施行する。

附則(平成16年7月23日公安委員会規則第10号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 〔略〕

(2) 〔前略〕第2条中愛媛県道路交通規則別表7の項〔中略〕の改正規定 平成16年9月21日

附則(平成16年10月22日公安委員会規則第12号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

附則(平成16年12月24日公安委員会規則第14号)

この規則中、第1条、第2条、第5条及び第7条の規定は平成17年1月1日〔中略〕から、第4条、第6条及び第9条の規定は同月16日から施行する。

附則(平成17年3月25日公安委員会規則第4号)

この規則中、〔中略〕第5条〔中略〕の規定は平成17年4月1日から、〔中略〕第4条の規定は同年3月28日〔中略〕から施行する。

附則(平成17年7月22日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

附則(平成17年11月18日公安委員会規則第10号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成18年3月24日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定は、西瀬戸自動車道の生口島北インターチェンジから生口島南インターチェンジまでの間及び大島北インターチェンジから大島南インターチェンジまでの間が供用開始される日から施行する。

附則(平成18年5月19日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

附則(平成18年10月6日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年12月22日公安委員会規則第11号)

この規則は、平成19年1月4日から施行する。

附則(平成19年3月23日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年5月18日公安委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に交付されている改正前の愛媛県道路交通規則別記様式第1号の規定による通行禁止除外標章は、改正後の愛媛県道路交通規則別記様式第1号の規定による通行禁止除外標章とみなす。

3 この規則施行の際現に交付されている改正前の愛媛県道路交通規則別記様式第2号の規定による駐車禁止除外標章、別記様式第2号の2の規定による身体障害者用駐車禁止除外標章及び別記様式第2号の3の規定による紫外線要保護者用駐車禁止除外標章は、改正後の愛媛県道路交通規則別記様式第2号の規定による駐車禁止除外標章とみなす。

附則(平成19年6月1日公安委員会規則第14号)

この規則は、平成19年6月2日から施行する。

附則(平成19年10月12日公安委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年12月21日公安委員会規則第19号)

この規則は、平成20年1月4日から施行する。

附則(平成20年11月28日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成20年12月5日公安委員会規則第9号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成21年2月6日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成21年2月10日から施行する。

附則(平成21年3月17日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月23日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月22日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成21年6月19日公安委員会規則第10号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成22年3月30日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成22年4月19日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同月1日から施行する。

附則(平成22年7月23日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

附則(平成23年3月18日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年6月3日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月2日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成24年3月10日から施行する。ただし、第2条〔中略〕の規定は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月23日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月6日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年3月15日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成25年3月17日から施行する。

附則(平成25年6月7日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成26年3月7日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成26年3月16日から施行する。

附則(平成26年3月24日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年5月30日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

附則(平成27年3月13日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成27年3月21日から施行する。

附則(平成27年7月31日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年4月1日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年11月25日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成28年12月10日から施行する。

附則(平成29年3月10日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成29年3月12日から施行する。

附則(平成29年4月4日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

附則(平成29年8月4日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月16日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月16日公安委員会規則第4号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

附則(令和元年7月30日公安委員会規則第1号)

この規則は、令和元年7月31日から施行する。

附則(令和元年10月18日公安委員会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

附則(令和元年10月23日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月23日公安委員会規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月11日公安委員会規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(令和3年2月5日公安委員会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(令和3年3月19日公安委員会規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月18日公安委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年5月10日公安委員会規則第5号)

この規則は、令和4年5月13日から施行する。

附則(令和4年11月4日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月22日公安委員会規則第3号)

この規則は、令和5年3月25日から施行する。

附則(令和5年6月23日公安委員会規則第11号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

附則(令和5年12月26日公安委員会規則第13号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年6月21日公安委員会規則第5号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

附則(令和6年10月29日公安委員会規則第9号)

1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の愛媛県道路交通規則別記様式第18号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(令和7年3月21日公安委員会規則第2号)

この規則は、令和7年3月24日から施行する。

附則(令和7年6月20日公安委員会規則第4号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

障害の区分 | 障害の級別 | 重度障害の程度 | |

視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |

聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |

平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |

上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |

下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |

体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |

移動機能 | 1級及び2級 | ||

心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |

じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |

呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |

ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |

小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | ||

肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |

別表第2(第9条の2関係)

番号 | 路線名 | 区間 |

1 | 四国縦貫自動車道 | 四国中央市金生町下分字白坂(川之江ジャンクション)から大洲市東大洲1694番3まで |

2 | 四国縦貫自動車道 | 四国中央市下川町(徳島県境)から同市柴生町(川之江東ジャンクション)まで |

3 | 四国横断自動車道 | 四国中央市金生町山田井(香川県境)から同市新宮町馬立(高知県境)まで |

3の2 | 四国横断自動車道 | 大洲市北只784番2から宇和島市高串字屋敷田一番耕地1029番1まで |

4 | 一般国道196号 (今治小松自動車道) | 今治市長沢字宮之前甲372番1から西条市小松町妙口字修理谷乙8番地5地先まで |

5 | 一般国道317号 (西瀬戸自動車道) | 今治市上浦町井口7582番2(広島県境)から同市山路字木ノ谷716番1まで |

6 | 一般国道11号 | 四国中央市川之江町余木381番地から西条市小松町妙口字山崎甲233番3まで |

6の2 | 一般国道11号 | 西条市小松町妙口字山崎甲233番3から同市丹原町志川甲1023番2まで |

7 | 一般国道11号 | 東温市南方1517番1から松山市二番町四丁目7番の2まで |

8 | 一般国道11号 (川之江・三島バイパス) | 四国中央市妻鳥町字上野351番1から同市中曽根町字溝又1724番1まで |

8の2 | 一般国道11号 (川之江・三島バイパス) | 四国中央市中曽根町字井垣356番4から同町字生吉1725番3まで |

8の3 | 一般国道11号 (川之江・三島バイパス) | 四国中央市中曽根町字生吉1711番1から同市中之庄町字汐汲道81番1まで |

8の4 | 一般国道11号 (新居浜バイパス) | 新居浜市東田三丁目乙12番4地先から同市萩生字本郷438番7地先まで |

9 | 一般国道11号 (西条バイパス) | 西条市飯岡1334番1から同市下島山1346番5まで |

10 | 一般国道33号 | 松山市北井門二丁目513番1から同市小坂五丁目24番1まで |

10の2 | 一般国道33号 | 伊予郡砥部町拾町275番1から松山市北井門二丁目513番1まで |

11 | 一般国道33号 (松山外環状線) | 松山市北井門二丁目422番2から同市北井門二丁目190番1まで |

11の2 | 一般国道33号 (松山外環状線) | 松山市北井門二丁目47番1から同市井門町1455番1まで |

11の3 | 一般国道33号 (松山外環状線) | 松山市井門町1442番1から同市余戸南二丁目1098番2まで |

12 | 一般国道56号 | 南宇和郡愛南町正木76番から大洲市北只15番1まで |

13 | 一般国道56号 | 大洲市東大洲1709番から松山市二番町四丁目7番の4まで |

13の2 | 一般国道56号 | 大洲市北只784番1から同市北只1503番15まで |

13の3 | 一般国道56号 | 大洲市北只1503番15から同市北只1806番1まで |

13の4 | 一般国道56号 (松山外環状線) | 松山市余戸南二丁目1098番2地先から同市南吉田町21番1地先まで |

14 | 一般国道56号 (宇和島道路) | 宇和島市津島町高田甲840番4から同市高串字屋敷田一番耕地1029番1まで |

14の2 | 一般国道56号 (宇和島道路) | 宇和島市津島町岩松甲2217番1地先から同町高田丁187番1地先まで |

15 | 一般国道56号 (大洲道路) | 大洲市北只784番2から同市東大洲1694番3まで |

16 | 一般国道192号 | 四国中央市川之江町下屋敷253番1から同市川滝町下山(徳島県境)まで |

16の2 | 一般国道194号 | 西条市藤之石寒風山内高知県境から同市中野字楠甲470番10地先まで |

17 | 一般国道196号 | 松山市大手町一丁目1番6から西条市小松町新屋敷字西町裏甲527番6まで |

18 | 一般国道196号 | 今治市山路字下平566番2から同市山路字木ノ谷716番3まで |

19 | 一般国道196号 (松山環状線) | 松山市空港通二丁目109番1から同市中央二丁目24番6まで |

20 | 一般国道197号 | 西予市城川町嘉喜尾4811番4地先から大洲市菅田町菅田字幸田臺甲3071番5地先まで |

21 | 一般国道197号 | 八幡浜市保内町宮内2番耕地134番1地先から西宇和郡伊方町三崎字ハマ2000番2まで |

21の2 | 一般国道197号 | 八幡浜市字中深1208番3から同市大平1番耕地374番1地先まで |

21の3 | 一般国道197号 (名坂道路) | 八幡浜市大平1番耕地374番1地先から同市保内町喜木1番耕地65番5地先まで |

21の4 | 一般国道197号 | 八幡浜市保内町喜木1番耕地65番5地先から同町宮内2番耕地134番1地先まで |

21の5 | 一般国道197号 (八幡浜道路) | 八幡浜市郷1番耕地913番2から同市大平1番耕地374番1地先まで |

22 | 一般国道317号 | 今治市小泉三丁目1番1から同市別宮町一丁目4番1まで |

23 | 一般国道317号 | 今治市吉海町名3610番から同市宮窪町宮窪4090番まで |

23の2 | 一般国道317号 | 今治市吉海町名3414番1(大島南インター)から同市宮窪町4099番5(大島北インター)まで |

24 | 一般国道319号 | 四国中央市中曽根町字生吉1712番3地先から同市三島金子二丁目字金子2101番5まで |

25 | 一般国道378号 | 伊予市下吾川字馬塚956番1から八幡浜市保内町宮内2番耕地134番1地先まで |

26 | 一般国道437号 | 松山市中央二丁目23番1地先から同市三津一丁目12番地先まで |

27 | 一般国道441号 | 西予市野村町阿下7号34番1地先から同市城川町田穂1368番地先まで |

28 | 県道新居浜角野線 | 新居浜市繁本町甲720番3から同市松原町甲4787番4まで |

29 | 県道壬生川新居浜野田線 | 西条市三津屋南3番33地先から同市三津屋南3番37地先まで |

30 | 県道壬生川新居浜野田線 | 西条市小松町新屋敷字三ノ坪甲1153番5から同市下島山甲1345番2まで |

31 | 県道壬生川新居浜野田線 | 西条市船屋甲229番1から新居浜市磯浦町361番1まで |

32 | 県道壬生川新居浜野田線 | 新居浜市繁本町720番3から同市多喜浜六丁目67番173まで |

32の2 | 県道壬生川新居浜野田線 | 新居浜市磯浦町乙1848番1から同市繁本町甲728番6地先まで |

32の3 | 県道壬生川新居浜野田線 | 西条市氷見字大黒新田甲474番2地先から同市古川字西八丁甲63番1地先まで |

33 | 県道今治港線 | 今治市片原町一丁目1番11から同市別宮町一丁目2番17まで |

33の2 | 県道大西波止浜港線 | 今治市大西町星浦甲27番7から同市内堀二丁目184番11まで |

34 | 県道松山空港線 | 松山市南吉田町1681番1地先から同市空港通二丁目188番1地先まで |

34の2 | 県道松山空港線 | 松山市北吉田町1006番38地先から同市南江戸三丁目910番3地先まで |

35 | 県道松山港線 | 松山市高浜町2232番2地先から同市三杉町1番地先まで |

36 | 県道松山港線 | 松山市中央二丁目23番1地先から同市中央一丁目7番地先まで |

36の2 | 県道松山港線 | 松山市中央一丁目884番3地先から同市六軒家町64番1地先まで |

36の3 | 県道松山港線 | 松山市大手町二丁目9番17地先から同市六軒家町35番2地先まで |

37 | 県道伊予松山港線 | 伊予郡松前町大字筒井1115番1地先から松山市南吉田町1466番1地先まで |

38 | 県道伊予松山港線 | 松山市南吉田町1682番4地先から同市三津三丁目20番地先まで |

38の2 | 県道伊予松山港線 | 松山市南吉田町380番8地先から同町12番7地先まで |

39 | 県道伊予川内線 | 伊予市下吾川字馬塚1004番1から東温市南方字竹之鼻1604番1地先まで |

40 | 県道八幡浜宇和線 | 西予市宇和町上松葉196番1地先から同町れんげ965番30地先まで |

41 | 県道野村城川線 | 西予市城川町田穂1368番地先から同町嘉喜尾4811番4地先まで |

42 | 県道今治波方港線 | 今治市長沢字堂之前甲559番6から同市常盤町三丁目5番15まで |

43 | 県道松山東部環状線 | 松山市安城寺町729番1地先から同市鴨川二丁目11番地先まで |

44 | 県道新居浜別子山線 | 新居浜市船木4475番1から同市船木4132番6まで |

45 | 県道壬生川丹原線 | 西条市三津屋東55番から同市北条1600番1地先まで |

46 | 県道壬生川丹原線 | 西条市北条1649番1地先から同市丹原町今井352番1地先まで |

46の2 | 県道壬生川丹原線 | 西条市丹原町今井352番5地先から同町志川甲1024番4地先まで |

47 | 県道広見三間宇和島線 | 宇和島市三間町迫目331番から同市伊吹町1470番5まで |

48 | 県道川之江港線 | 四国中央市川之江町4056番10から同市川之江町番外683番16まで |

49 | 県道壬生川港小松線 | 西条市今在家743番地先から同市氷見甲222番5まで |

50 | 県道石鎚丹原線 | 西条市小松町大頭字山本甲293番4から同市丹原町今井352番1地先まで |

51 | 県道東予港三津屋線 | 西条市北条1206番1地先から同市三津屋東54番まで |

51の2 | 県道東予港三津屋線 | 西条市北条1245番1地先から同市三津屋東38番6地先まで |

52 | 県道今治停車場線 | 今治市北宝来町二丁目2番25から同市別宮町二丁目1番11まで |

53 | 県道湯山北条線 | 松山市粟井河原字乙田甲431番から同市下難波字御領田甲234番1地先まで |

54 | 県道六軒家石手線 | 松山市中央一丁目5番地先から同市本町六丁目7番地先まで |

55 | 県道久米垣生線 | 松山市余戸南四丁目1328番1地先から同市西垣生町563番1地先まで |

56 | 県道長井方堀江線 | 松山市堀江町1926番地先から同町1867番地先まで |

57 | 県道宇和島港線 | 宇和島市築地町二丁目1000番1から同市栄町港三丁目4000番まで |

58 | 県道無月宇和島線 | 宇和島市保手一丁目3番30地先から同市明倫町3番17地先まで |

59 | 県道伊予宮野下停車場務田線 | 宇和島市三間町迫目331番から同町迫目43番2まで |

60 | 県道伊予宮野下停車場務田線 | 宇和島市三間町宮野下44番1から同町宮野下215番1まで |

61 | 県道広見吉田線 | 宇和島市三間町宮野下44番1から同町元宗100番2まで |

62 | 県道伊延永長線 | 西予市宇和町れんげ965番30地先から同町清沢1545番地先まで |

63 | 県道松山松前伊予線 | 松山市余戸南四丁目1328番1地先から伊予郡松前町西高柳534番2地先まで |

64 | 県道三島川之江港線 | 四国中央市妻鳥町字庄境352番10から同町字中足鍋1773番2まで |

64の2 | 県道三島川之江港線 | 四国中央市妻鳥町字江ノ西3052番2から同町字庄境352番10まで |

65 | 県道新居浜東港線 | 新居浜市多喜浜二丁目514番4から同市松神子二丁目1025番1まで |

65の2 | 県道新居浜港線 | 新居浜市中須賀町二丁目甲1225番3地先から同市一宮町二丁目甲802番3地先まで |

66 | 県道平田北条線 | 松山市平田町214番2から同市粟井河原字六反地372番2まで |

66の2 | 県道宇和野村線 | 西予市宇和町稲生913番地から同町卯之町四丁目522番地まで |

66の3 | 県道八幡浜港線 | 八幡浜市字沖新田1581番4から同市字中深1208番3まで |

66の4 | 県道金生三島線 | 四国中央市村松町字日吉縄229番1地先から同市三島宮川一丁目字神ノ元1173番1地先まで |

66の5 | 県道国領高木線 | 新居浜市船木字檜之端甲4566番1地先から同市東田三丁目乙12番4地先まで |

66の6 | 県道宿毛津島線 | 宇和島市津島町高田甲2134番2地先から同町高田甲851番3地先まで |

67 | 松山市道大可賀道後松山港線 | 松山市若葉町8番1地先から同市松江町3番3地先まで |

68 | 松山市道松山環状線北部 | 松山市中央二丁目77番1地先から同市東長戸四丁目668番1地先まで |

69 | 松山市道垣生85号線 | 松山市東垣生町958番地1地先から同町1084番1地先まで |

70 | 松山市道余土96号線 | 松山市出合4353番地先から同市出合2613番地先まで |

71 | 松山市道生石121号線 | 松山市南吉田町2270番地先から同町2858番地先まで |

72 | 松山市道堀江141号線 | 松山市堀江町25番5地先から同市福角町398番1地先まで |

73 | 松山市生石182号線 | 松山市東垣生1084番1地先から同市南吉田町2270番地先まで |

74 | 松山市道松山環状線南部 | 松山市天山町三丁目195番1地先から同市和泉北三丁目723番4地先まで |

75 | 松山市道松山環状線南部(複線01) | 松山市和泉北一丁目737番地先から同市和泉北一丁目777番2地先まで |

76 | 松山市道松山環状線西部 | 松山市和泉北二丁目730番1地先から同市空港通二丁目188番1地先まで |

77 | 松山市道松山環状線西部(複線01) | 松山市和泉北二丁目735番1地先から同市土居田町21番1地先まで |

78 | 松山市道生石185号線 | 松山市南吉田町2858番から同町2798番46地先まで |

78の2 | 松山市道宮前118号線 | 松山市衣山一丁目622番6地先から同市六軒家町48番1地先まで |

79 | 今治市道今治駅天保山線 | 今治市北宝来町一丁目5番地5先から同市天保山町二丁目4番地先まで |

80 | 今治市道内港喜田村線 | 今治市恵美須三丁目1番地34から同市喜田村五丁目766番地3先まで |

81 | 今治市道鳥生臨海4号線 | 今治市東鳥生町五丁目17番地先から同町五丁目22番地先まで |

82 | 今治市道鳥生臨海5号線 | 今治市東鳥生町二丁目2069番5先から同町五丁目38番地先まで |

83 | 今治市鳥生大浜八町線 | 今治市八町東三丁目1448番地1先から同市東鳥生町二丁目1945番1先まで |

84 | 今治市道内港喜田村線 | 今治市喜田村五丁目766番3先から同市恵美須町三丁目1番34先まで |

85 | 今治市道富田臨港1号線 | 今治市喜田村四丁目994番6先から同市富田新港一丁目7番地2先まで |

85の2 | 今治市道喜田村松木線 | 今治市喜田村二丁目364番3地先から同市喜田村二丁目382番1地先まで |

85の3 | 今治市道天保山大浜線 | 今治市天保山町二丁目5番3から同市東鳥生町二丁目1891番2まで |

85の4 | 今治市道富田臨海3号線 | 今治市富田新港一丁目2番3から同市富田新港一丁目1番1まで |

86 | 宇和島市道築地本線 | 宇和島市築地町二丁目507番先から同町二丁目516番まで |

87 | 宇和島市道朝日町築地線 | 宇和島市築地町一丁目507番から同町二丁目516番まで |

88 | 宇和島市道築地4号線 | 宇和島市築地町二丁目318番から同市寿町二丁目318番5まで |

89 | 宇和島市道築地12号 | 宇和島市築地町二丁目1000番1から同町二丁目1000番1まで |

90 | 新居浜市道磯浦中新田線 | 新居浜市磯浦町9番27号地先から同市新田町三丁目1番43号地先まで |

91 | 新居浜市道松神子多喜浜線 | 新居浜市多喜浜三丁目518番3先から同市多喜浜六丁目76番42先まで |

92 | 新居浜市道新田松神子線 | 新居浜市松神子四丁目1番1号地先から同市松神子二丁目1番1号地先まで |

92の2 | 新居浜市道港町繁本東筋線 | 新居浜市若水町二丁目甲455番14地先から同市繁本町甲720番3地先まで |

92の3 | 新居浜市道駅裏角野線 | 新居浜市坂井町三丁目甲3458番4地先から同市星原町甲4713番6地先まで |

93 | 西条市道国道朔日市線 | 西条市大町194番地の6先から同市ひうち6番地の10まで |

94 | 四国中央市道港通井地線 | 四国中央市港通4063番22から同市川之江町井地330番1まで |

95 | 四国中央市道中曽根神之元線 | 四国中央市中曽根町字井垣358番5から同市三島宮川一丁目字神之元1024番1まで |

96 | 四国中央市道本郷平木線 | 四国中央市下柏町587番1から同町字池ノ口746番3まで |

97 | 四国中央市道国道海岸線 | 四国中央市三島金子一丁目字金子2101番6から同市中之庄町字宮ノ北378番2まで |

98 | 四国中央市道中之庄埋立3号線 | 四国中央市三島金子一丁目字金子2200番1から同市中之庄字宮ノ北2145番まで |

98の2 | 四国中央市道下具定線 | 四国中央市具定町454番3地先から同町623番2地先まで |

98の3 | 四国中央市道金子豊岡海岸線 | 四国中央市具定町623番2地先から同市寒川町4795地先まで |

98の4 | 四国中央市道取芽矢線 | 四国中央市寒川町3884番1地先から同町3842番地先まで |

98の5 | 伊予市道旗屋柿ノ木2号線 | 伊予市上三谷字籏屋甲862番3地先から同市上三谷字柿ノ木甲6番2地先まで |

99 | 松前町道西1号 | 伊予郡松前町大字筒井字砂流場1811番地から同町大字北川原字塩屋西2035番地まで |

100 | 松前町道西22号線 | 伊予郡松前町大字西高柳字樋ノ西529番地から同町大字北川原字原端974番地まで |

101 | 松前町道西181号 | 伊予郡松前町大字筒井字城新田1411番地4から同町大字筒井字砂流場1795番地1まで |

101の2 | 松前町道東60号線 | 伊予郡松前町大字鶴吉字有枝1148番2地先から同町大字鶴吉字有枝1123番先まで |

102 | 宇和町道1―3 | 西予市宇和町清沢1418番地先から同町清沢1590番地先まで |

103 | 三間町道宮野下土居中線 | 宇和島市三間町宮野下745番5から同町宮野下214番1まで |

104 | 港湾道路 | 四国中央市村松町柳田縄937番地4から同市川之江町540番地先まで |

105 | 港湾道路 | 四国中央市村松町柳田縄937番地4から同町(大王製紙前)まで |

106 | 港湾道路 | 四国中央市川之江町宮の下(旧フェリー発着地)から同町2529番地まで |

107 | 港湾道路 | 新居浜市垣生三丁目から同市多喜浜二丁目351番まで |

108 | 港湾道路 | 西条市今在家1500番地の2から同市今在家727番地の1まで |

109 | 東予臨港道路 | 西条市今在家1500番地の2(フェリー専用岸壁)から同市北条926番地の14まで |

110 | 港湾道路 | 今治市喜田村四丁目994番22地先から同市富田新港一丁目7番1地先まで |

111 | 港湾道路 | 今治市喜田村二丁目363番6地先から同市喜田村四丁目994番22地先まで |

112 削除 | ||

113 | 港湾道路 | 今治市片原町一丁目4番地2(今治フェリーセンター)から同市恵美須二丁目8番地3まで |

114 | 港湾道路 | 今治市片原町三丁目1番地8から同町一丁目4番地2まで |

115 | 港湾道路 | 松山市三津ふ頭1番地1から同市三津一丁目(外港第二埠頭)まで |

116 | 港湾道路 | 松山市三津ふ頭1番地1から同市三津三丁目5番40先まで |

117 | 港湾道路 | 松山市北吉田町から同市大可賀三丁目93番地(新埠頭埋立地内)まで |

118 | 港湾道路 | 松山市高浜町三丁目93番地から同町六丁目2554番地まで |

119 | 港湾道路 | 松山市北吉田町1294番地から同町(帝人)まで |

120 | 港湾道路 | 松山市北吉田町77番地5から同市大可賀三丁目(コスモ石油松山工場)まで |

121 | 港湾道路 | 松山市高浜町五丁目2254番地(松山フェリーセンター)から同町六丁目2564番地先まで |

122 | 港湾道路 | 松山市海岸通2422番地1から同市海岸通1455番地1まで |

別記様式第16号 削除

別記様式第17号 削除

別記様式第23号から別記様式第26号まで 削除