○警備業法施行細則

平成15年3月28日

公安委員会規則第6号

警備業法施行細則を次のように定める。

警備業法施行細則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 警備業(第2条―第5条)

第3章 警備業務実施上の義務(第6条)

第4章 教育等(第7条―第13条)

第5章 機械警備業(第14条―第16条)

第6章 監督(第17条―第20条)

第7章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、警備業法施行令(昭和57年政令第308号)、警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号。以下「施行規則」という。)、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号。以下「講習規則」という。)及び警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)に定めるもののほか、警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 警備業

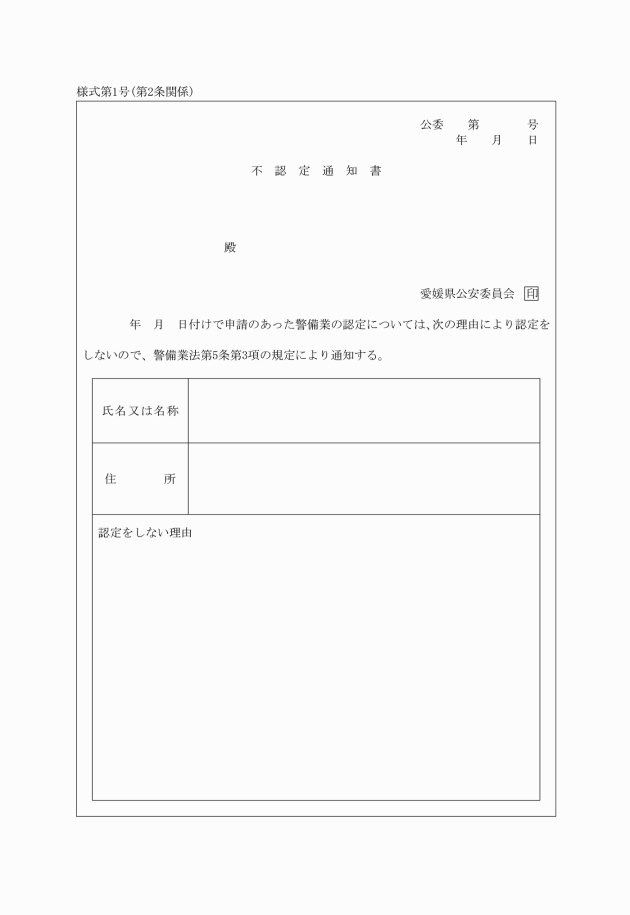

(不認定通知書の様式)

第2条 施行規則第5条に規定する通知書の様式は、不認定通知書(様式第1号)のとおりとする。

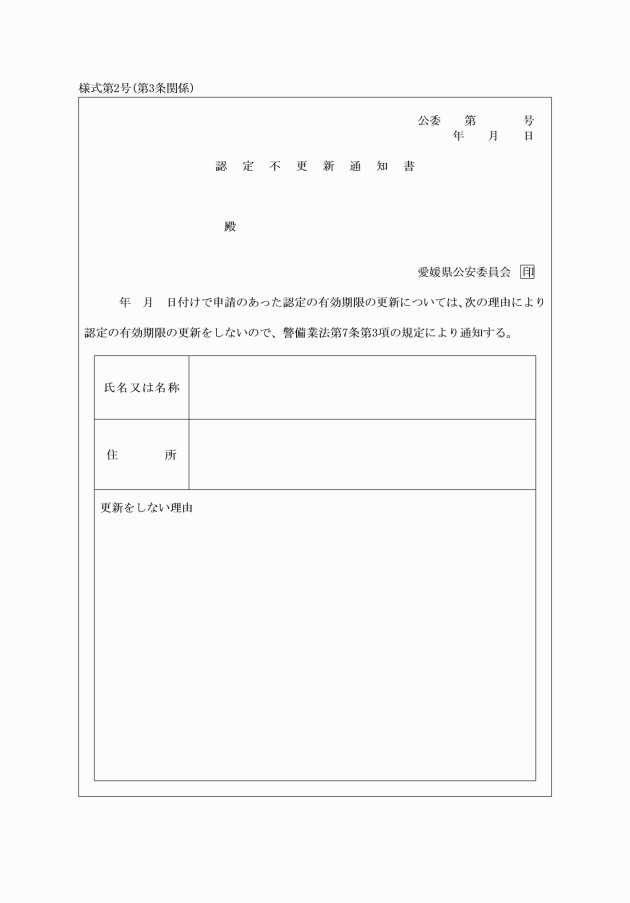

(認定の不更新通知書の様式)

第3条 施行規則第10条に規定する通知書の様式は、認定不更新通知書(様式第2号)のとおりとする。

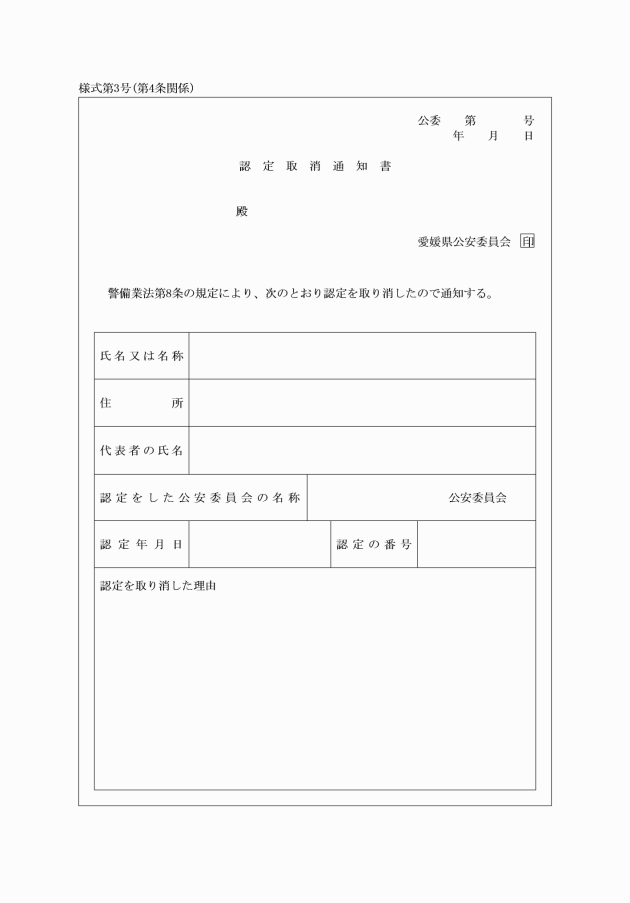

(認定の取消しの手続)

第4条 法第8条の規定による認定の取消し(以下「認定の取消し」という。)は、認定取消通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。

第5条 削除

第3章 警備業務実施上の義務

(護身用具の携帯の禁止及び制限)

第6条 法第17条第1項の規定により携帯を禁止する護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。

(3) 刺股

(4) 非金属製の楯

(5) 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの

2 警備業者及び警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは、この限りでない。

3 警備業者及び警備員は、前項に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合は、警戒じょうを携帯してはならない。

(1) 法第2条第5項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)

(2) 検定規則第1条第2号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行っている施設のうち、次に掲げるものにおいて行われるものに限る。)

ア 空港

イ 原子力発電所その他の原子力関係施設

ウ 政府関係施設

エ 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらの施設に準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれのあるもの

オ 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設又は当該施設の周辺の人の生命又は身体に著しい支障が生じるおそれのあるもの

(3) 検定規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務及び同条第6号に規定する貴重品運搬警備業務

第4章 教育等

(検定申請書に添付する書面の様式等)

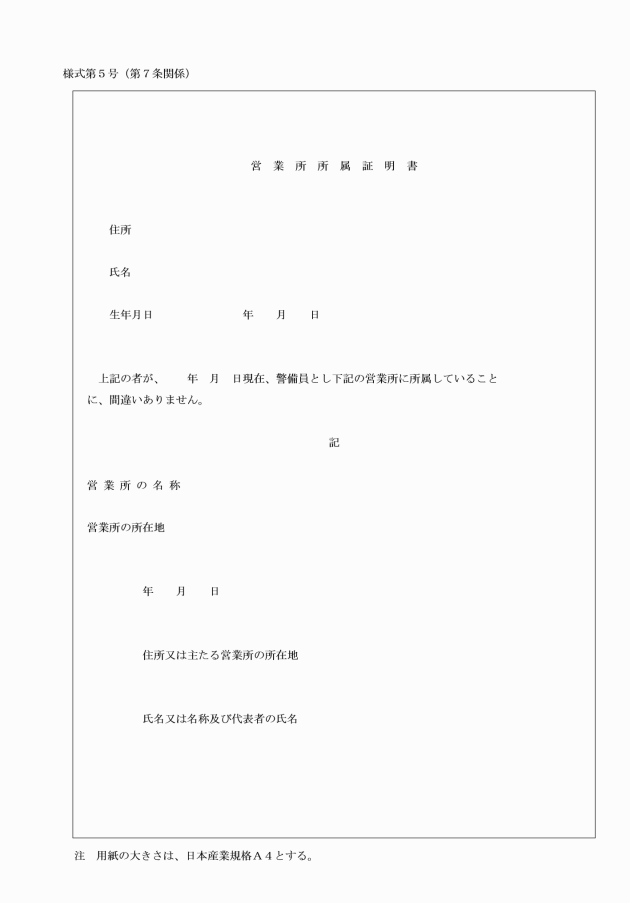

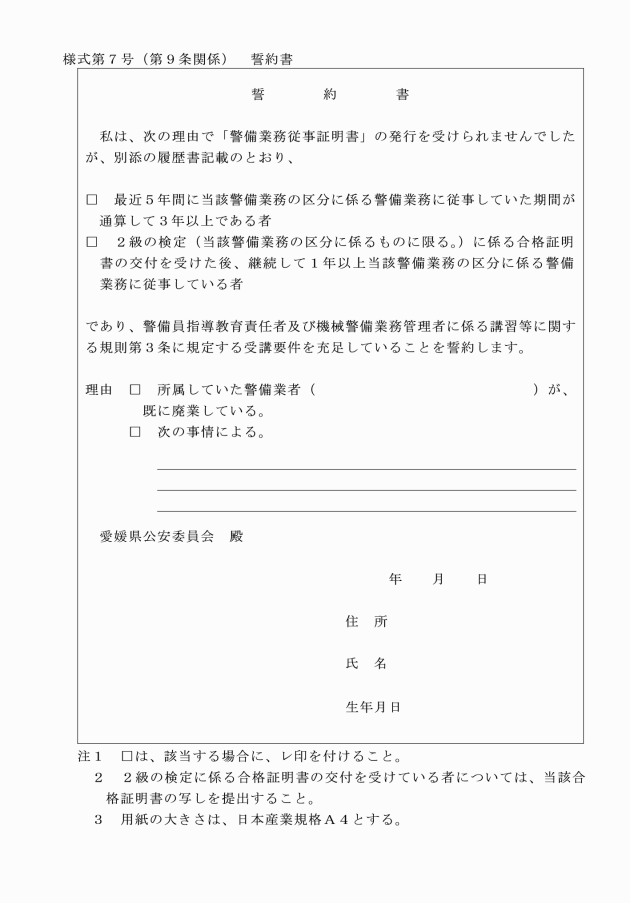

第7条 検定規則第9条第3項第2号に掲げる書面の様式は、営業所所属証明書(様式第5号)のとおりとする。

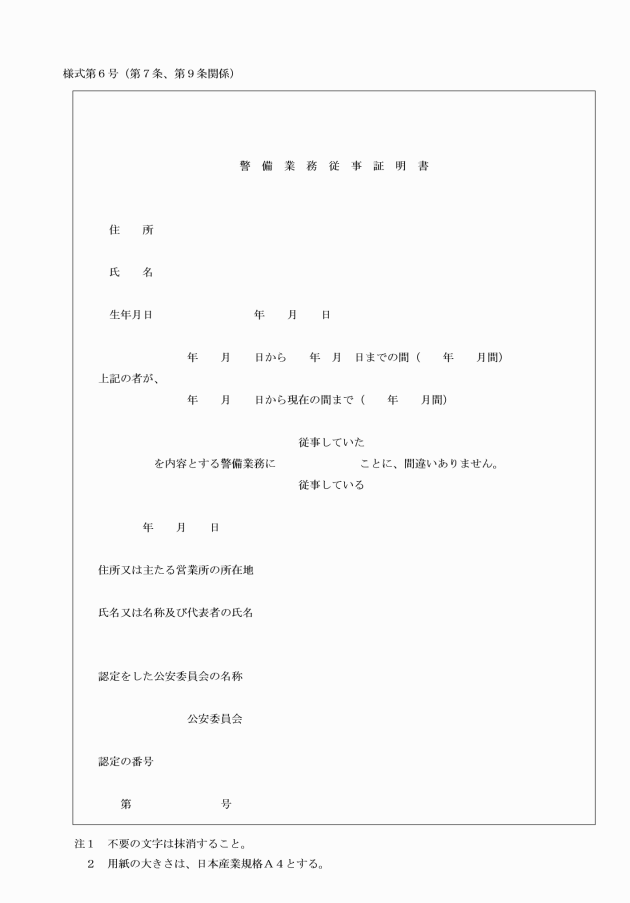

2 検定規則第8条第1号に掲げる者に係る検定規則第9条第4項第1号に掲げる書面の様式は、警備業務従事証明書(様式第6号)のとおりとし、当該証明書には、2級の検定に係る合格証の写しを添えるものとする。

(公示事項)

第8条 講習規則第2条第2号(講習規則第13条において準用する場合を含む。)に掲げる事項は、次のとおりとする。

(1) 受講の申込みの期限

(2) 受講申込書の提出先及び提出の方法

(3) 受講の申込みに必要な書類等

(4) 手数料の納入時期及び納入方法

2 講習規則第2条第3号(講習規則第13条において準用する場合を含む。)に掲げる事項は、次のとおりとする。

(1) 講習規則第3条各号に掲げる受講対象者(指導教育責任者に限る。)

(2) 講習の実施を委託した場合にあっては、受託法人の名称及び住所並びに代表者の氏名

(3) その他講習の実施に関し必要な事項

3 検定規則第7条第3号に掲げる事項は、次のとおりとする。

(1) 検定申請書の提出方法

(2) 検定手数料の納入時期及び納入方法

(3) 検定申請の締切日

(4) 定員

(5) 受験票の交付方法

(1) 講習規則第3条第1号に掲げる者 警備業務従事証明書及び履歴書

(2) 講習規則第3条第2号に掲げる者 1級の検定に係る合格証明書の写し

(3) 講習規則第3条第3号に掲げる者 2級の検定に係る合格証明書の写し及び警備業務従事証明書

(指導教育責任者資格者証の不交付の通知)

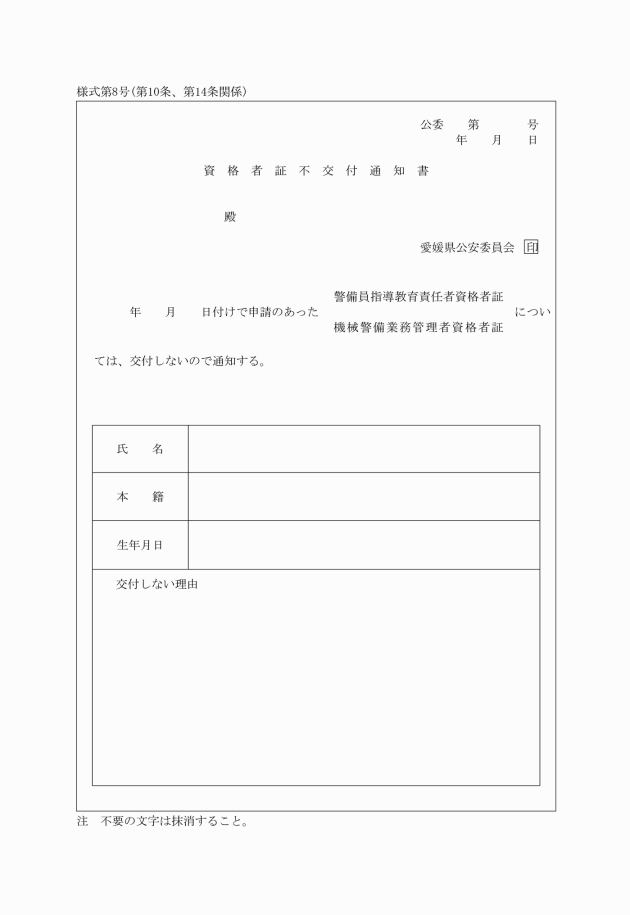

第10条 法第22条第4項の規定により警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わないときは、資格者証不交付通知書(様式第8号)により通知するものとする。

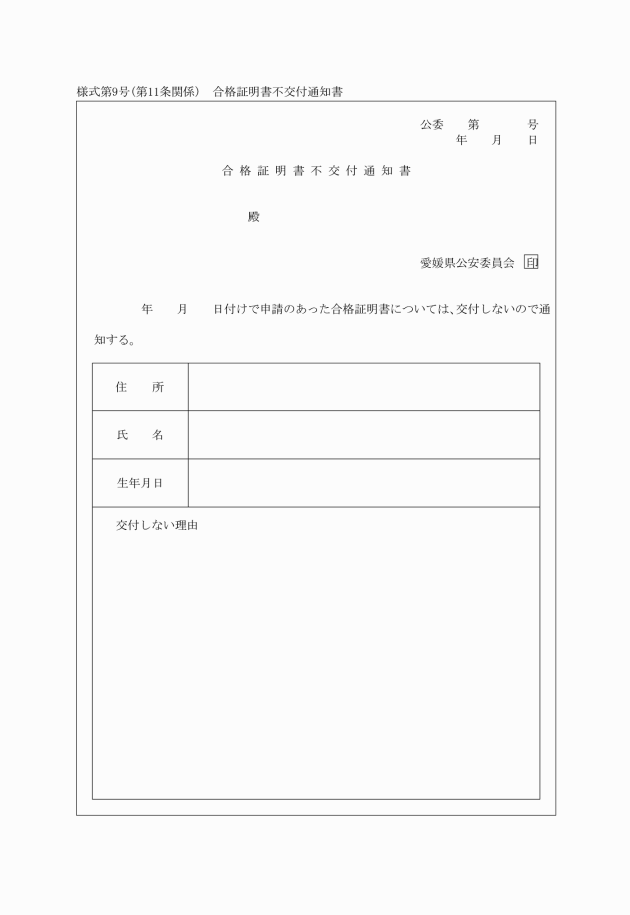

(合格証明書の不交付の通知)

第11条 法第23条第5項の規定において準用する法第22条第4項の規定により合格証明書の交付を行わないときは、合格証明書不交付通知書(様式第9号)により通知するものとする。

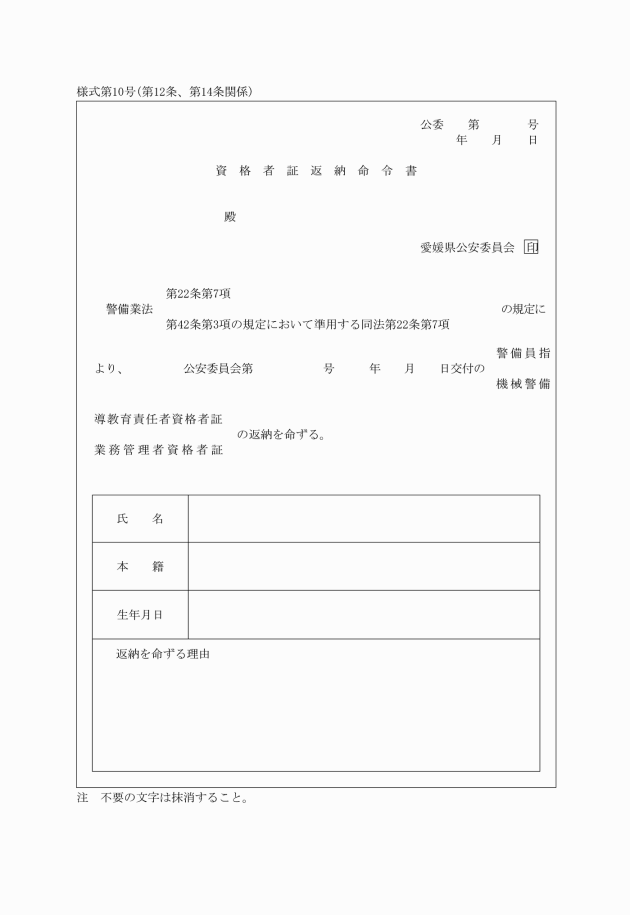

(資格者証返納命令書の様式)

第12条 施行規則第44条第1項に規定する返納命令書(合格証明書に係るものを除く。)の様式は、資格者証返納命令書(様式第10号)のとおりとする。

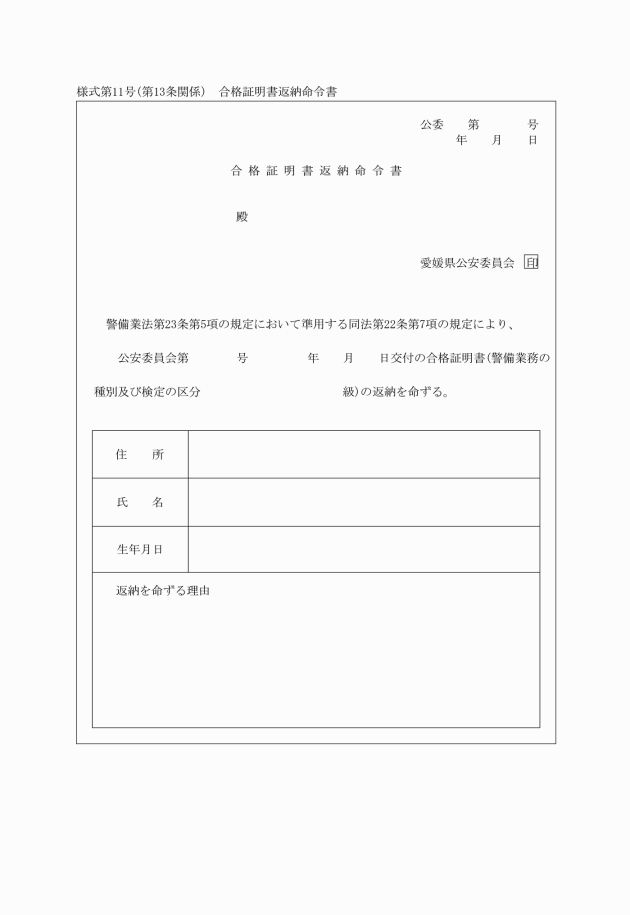

(合格証明書返納命令書の様式)

第13条 施行規則第44条第1項に規定する返納命令書(合格証明書に係るものに限る。)の様式は、合格証明書返納命令書(様式第11号)のとおりとする。

第5章 機械警備業

(即応体制の整備の基準)

第15条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報(へき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると公安委員会が認めた警備業務対象施設に係るものを除く。)を受信した場合に、その受信の時から25分以内(別表第3に定める区域内に所在する警備業務対象施設にあっては、30分以内)に当該現場に警備員を到着させることができるよう警備員、待機所及び車両その他の装備を配置しておかなければならない。

(努力義務)

第16条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、及び車両その他の装備を充実するように努めなければならない。

第6章 監督

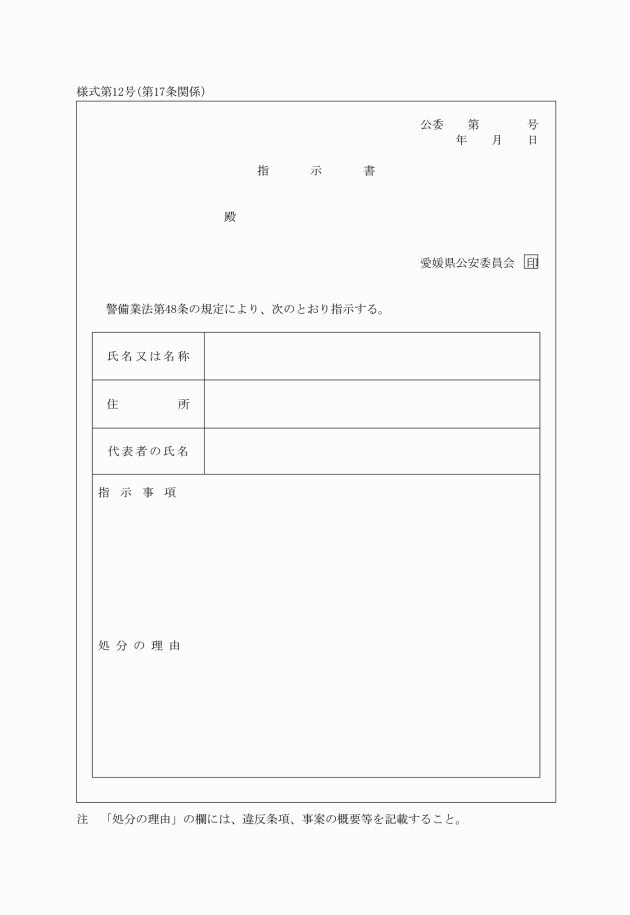

(指示の手続)

第17条 法第48条の規定による指示(以下「指示」という。)は、指示書(様式第12号)を交付して行うものとする。

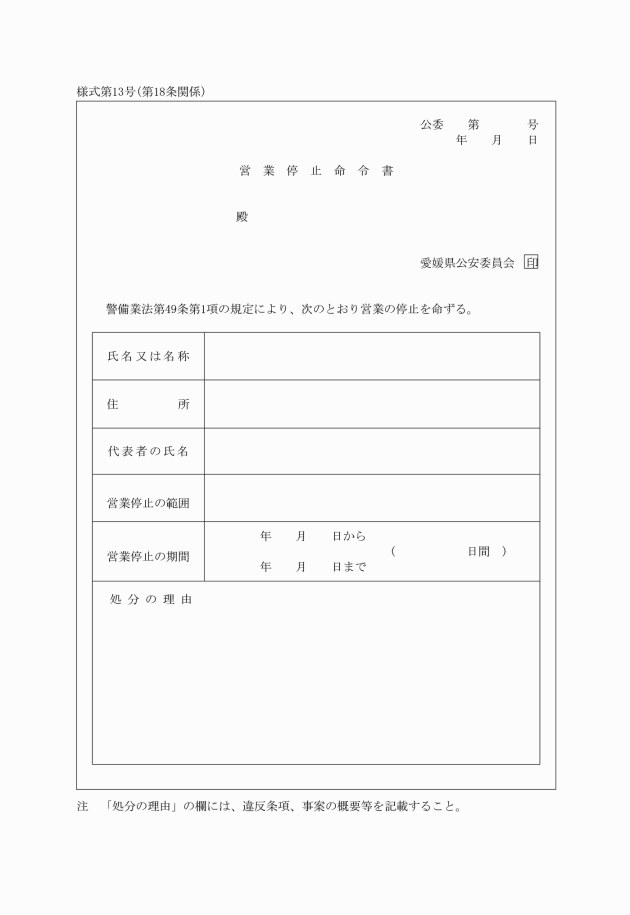

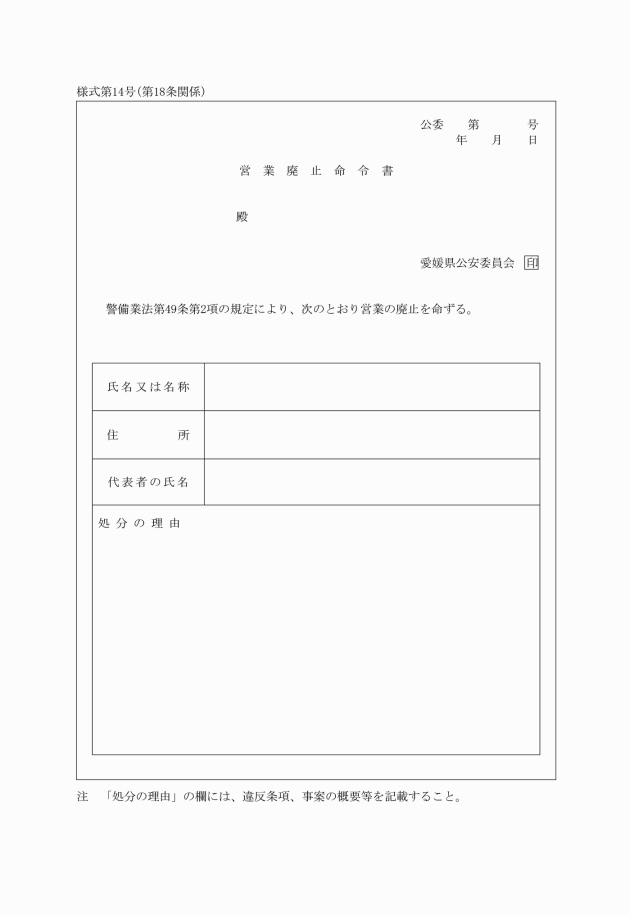

(営業の停止等の手続)

第18条 法第49条第1項の規定による警備業務に係る営業の全部又は一部の停止の命令(以下「営業停止命令」という。)は、営業停止命令書(様式第13号)を交付して行うものとする。

2 法第49条第2項の規定による営業の廃止の命令(以下「営業廃止命令」という。)は、営業廃止命令書(様式第14号)を交付して行うものとする。

(認定の取消し等の公表)

第19条 認定の取消し、指示、営業停止命令若しくは営業廃止命令(以下「認定の取消し等」という。)を行った場合又は他の公安委員会が行った認定の取消し等について通知を受けた場合は、被処分者、処分年月日、処分内容、処分理由及び処分を行った公安委員会を公表するものとする。ただし、指示に係る公表については、当該指示を受けた者が、過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内に認定の取消し、営業停止命令若しくは営業廃止命令を受けている場合に限る。

(指定医の指定)

第20条 法第51条の規定による診断を行う医師の指定は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の規定により精神保健指定医に指定された医師のうちから行うものとする。

2 公安委員会は、前項の医師を指定したときは、公示するものとする。

第7章 雑則

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な細目は、警察本部長が定める。

附則

1 この規則は、平成15年3月31日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 警備業法第10条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則(昭和47年愛媛県公安委員会規則第6号)

(2) 機械警備業者の即応体制の基準等に関する規則(昭和58年愛媛県公安委員会規則第2号)

附則(平成15年4月1日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月26日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年7月23日公安委員会規則第10号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 〔前略〕第3条中警備業法施行細則別表5の改正規定 平成16年8月1日

(2) 〔前略〕第3条中警備業法施行細則別表4の改正規定 平成16年9月21日

附則(平成16年10月1日公安委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年12月24日公安委員会規則第14号)

この規則中、第1条、第2条、第5条及び第7条の規定は平成17年1月1日から、第3条及び第8条の規定は同月11日から、第4条、第6条及び第9条の規定は同月16日から施行する。

附則(平成17年3月25日公安委員会規則第4号)

この規則〔中略〕は平成17年4月1日〔中略〕から施行する。

附則(平成17年7月22日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

附則(平成18年1月10日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年6月19日公安委員会規則第9号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に警備業法第17条第2項の規定による届出をして警備業者及び警備員の携帯の用に供されている警戒棒又は警戒じょう(この規則による改正後の警備業法施行細則(以下この項において「新規則」という。)第6条第1項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)については、この規則の施行の日から起算して10年間は、新規則第6条第1項の規定にかかわらず、警備業者及び警備員は、これらを携帯することができる。

附則(平成23年9月2日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年10月18日公安委員会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

附則(令和3年2月5日公安委員会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(令和5年2月21日公安委員会規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

附則(令和6年3月26日公安委員会規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月3日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

警戒棒の制限

長さ | 重量 |

30センチメートルを超え40センチメートル以下 | 160グラム以下 |

40センチメートルを超え50センチメートル以下 | 220グラム以下 |

50センチメートルを超え60センチメートル以下 | 280グラム以下 |

60センチメートルを超え70センチメートル以下 | 340グラム以下 |

70センチメートルを超え80センチメートル以下 | 400グラム以下 |

80センチメートルを超え90センチメートル以下 | 460グラム以下 |

別表第2(第6条関係)

警戒じょうの制限

長さ | 重量 |

90センチメートルを超え100センチメートル以下 | 510グラム以下 |

100センチメートルを超え110センチメートル以下 | 570グラム以下 |

110センチメートルを超え120センチメートル以下 | 630グラム以下 |

120センチメートルを超え130センチメートル以下 | 690グラム以下 |

別表第3(第15条関係)

1 松山市のうち中島粟井、宇和間、小浜、中島大浦、上怒和、熊田、神浦、津和地、長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和及び吉木の区域

2 今治市のうち朝倉上、朝倉北、新倉下、朝倉南、古谷、山口、玉川町、関前大下、関前小大下及び関前岡村の区域

3 新居浜市のうち別子山の区域

4 大洲市のうち肱川町及び河辺町の区域

5 伊予市のうち中山町及び双海町の区域

6 四国中央市のうち新宮町の区域

7 西予市のうち明浜町及び城川町の区域

8 越智郡の区域

9 上浮穴郡久万高原町(東明神、西明神、入野、久万、上野尻、下野尻、菅生、上畑野川、下畑野川、直瀬、露峰、二名及び父野川を除く。)の区域

10 伊予郡のうち砥部町(多居谷、仙波、総津、高市、玉谷、中野川及び満穂に限る。)の区域

11 喜多郡内子町(内子、城廻、五百木、村前、大瀬中央、大瀬南、大瀬北、大瀬東、川中、袋口、立山、石畳、河内、論田及び知清を除く。)の区域

12 西宇和郡伊方町(大浜、中之浜、仁田之浜、河内、湊浦、小中浦、中浦、川永田、豊之浦、伊方越、亀浦、九町及び二見を除く。)の区域

13 北宇和郡(鬼北町については、大字父野川下、大字父野川中、大字父野川上、大字上大野、大字下鍵山、大字上鍵山及び大字日向谷に限る。)の区域

14 南宇和郡愛南町(御荘菊川、御荘平山、御荘長洲、御荘平城、御荘和口、御荘長月、御荘深泥、防城成川、赤水、高畑、中浦、猿鳴、僧都、緑丙、緑乙、緑甲、城辺甲、城辺乙、蓮乗寺、脇本、中玉、大浜、柿ノ浦、敦盛、岩水、垣内、深浦、鯆越、古月及び久良を除く。)の区域

様式第4号 削除