○愛媛県警察の職員の任用に関する訓令

昭和45年5月18日

本部訓令第6号

愛媛県警察の職員の任用に関する訓令を次のように定める。

愛媛県警察の職員の任用に関する訓令

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 採用等(第3条・第4条)

第3章 昇任(第5条~第7条)

第4章 警察官の階級の昇任試験(第8条~第13条)

第5章 警察官の選抜及び選考昇任(第14条~第16条)

第6章 降任(第17条)

第7章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 愛媛県警察の職員の任用に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の採用及び昇任に関する規則(昭和30年愛媛県人事委員会規則6―5)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(1) 職員 愛媛県警察の警察官及び一般職員をいう。

(2) 一般職員 職員のうち警察官以外のもの(任期の定めのある職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)を除く。)を除く。)をいう。

(3) 所属長 警察本部の課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長、警察学校長並びに警察署長をいう。

(4) 大学卒 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年愛媛県人事委員会規則7―43)別表第20に規定する大学卒の職員をいう。

(5) 短大卒 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第20に規定する短大卒の職員をいう。

(6) 高校卒 大学卒及び短大卒以外の職員をいう。

第2章 採用等

(採用)

第3条 職員は競争試験に合格した者のうちから採用するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、選考により採用することができる。

(1) 現に警察庁若しくは他の都道府県の警察官又は一般職員である者を、その者の経歴に相当した階級の警察官又は一般職員に採用するとき。

(2) かつて愛媛県、警察庁若しくは他の都道府県の警察官又は一般職員であった者を、その者の経歴に相当した階級の警察官又は一般職員に採用するとき。

(3) 現に愛媛県、国若しくは他の都道府県に勤務する一般職員のうち警察官としての適性を有すると認められる者を、その経歴に相当した階級の警察官に採用するとき。

(4) 特別の経歴又は技能を有する者を、その者の経歴に相当した階級の警察官又は一般職員に採用するとき。

(5) 現に愛媛県の警察官である者を、その者の経歴に相当した一般職員に採用するとき。

(6) 技能労務職員を採用するとき。

(職務指定)

第4条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、次に掲げる職員の職務を指定する。

(1) 警察本部の課長補佐及び警察署の課長以上の職にある者

(2) 交通機動隊員

(3) 前各号に掲げるもののほか、本部長が特に必要と認める者

2 所属長は、前項各号に掲げる職員以外の職員の職務を指定するものとする。

第3章 昇任

(警察官の昇任)

第5条 警察官の昇任は、競争試験、選抜及び選考によるものとする。

(1) 選抜 勤務成績に優れ、実務能力及び幹部としての適性を備えた警察官の警部以下の階級への昇任

(2) 選考 警視の階級への昇任及び特別の経歴又は技能を有する警察官の警部以下の階級への昇任

3 前項の規定にかかわらず、同一階級において現に任用されている職の属する職務の級より上位の級の職への昇任は、選考によるものとする。

(1) 公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身の障害を受けた者

(2) 生命をとして職務を遂行し、警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者

(3) 20年以上勤務して退職する者で、在職中の勤務成績が特に優秀であると認められる者

2 前項の場合において、死亡した者に対する昇任は、その者の生前の日にさかのぼって行うものとする。

(一般職員の昇任)

第7条 一般職員の昇任は、選考によるものとする。

第4章 警察官の階級の昇任試験

(昇任試験の種類及び区分)

第8条 警察官の階級の昇任試験(以下「昇任試験」という。)の種類は、巡査部長昇任試験、警部補昇任試験及び警部昇任試験とする。

2 昇任試験は、一般試験及び専門試験に区分して実施する。

(1) 懲戒処分を受け、その処分が終った日の翌日から起算して第一次試験日の前日までに1年を経過していない者

(2) 第12条の規定により昇任試験申込書を所属長に提出する際愛媛県警察職員の安全衛生管理に関する訓令(平成21年愛媛県警察本部訓令第28号)別表第2の要療養(A)又は要軽業(B)の指定を受けている者

(昇任試験の方法)

第9条の2 昇任試験は、予備試験、第一次試験及び第二次試験とする。

2 予備試験は、第8条第1項の試験について行い、これに合格した者でなければ、第一次試験を受験することができない。ただし、次に掲げる者については、予備試験を免除するものとする。

(1) 前回の同一階級の第一次試験に合格した者

(2) その他試験委員長が予備試験を免除することが適当であると認める者

3 予備試験及び第一次試験は、別表第2に定める加算点基準表による点数を加算するものとする。

4 第二次試験は、第一次試験に合格した者でなければ受験することができない。

5 昇任試験の試験科目等の基準は、別表第3のとおりとする。

(試験委員会)

第10条 警察官の昇任試験を実施するため、警察本部に愛媛県警察官昇任試験委員会(以下「試験委員会」という。)をおく。

2 試験委員会は、試験委員長に指定されている本部長及び5人以上の試験委員をもって組織する。

3 試験委員は、警察本部の参事官以上の職にある者、教養課長、企画調整官及び監察官の職にある者のうちから試験委員長が任命する。

4 試験委員長は、委員以外の職員に昇任試験の補助をさせることができる。

(合格者の決定)

第11条 試験委員会は、第一次試験の成績に第二次試験の成績を加算して合格者を決定する。

(受験手続)

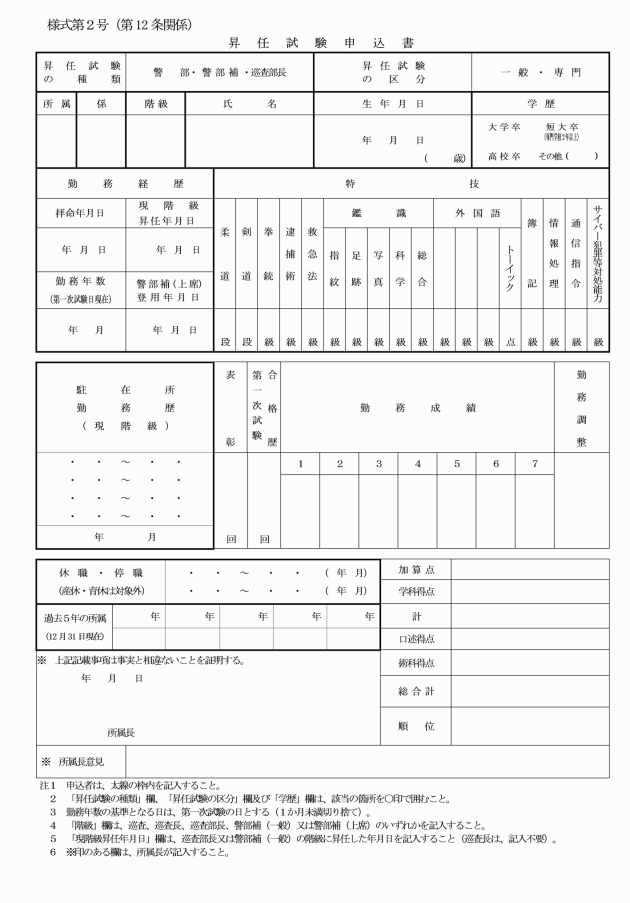

第12条 昇任試験を受けようとする者は、昇任試験申込書(様式第2号)により、所属長を経て試験委員会に申し出るものとする。

(試験の委託)

第13条 本部長は、警察庁及び他の都道府県警察から愛媛県警察以外に勤務する警察官の昇任試験の委託を受けたときは、この訓令の定めるところにより受験させることができる。

第5章 警察官の選抜及び選考昇任

(昇任管理委員会等の設置)

第14条 第5条第1項の選抜及び選考による昇任を実施するため、警察本部に愛媛県警察官昇任管理委員会(以下「管理委員会」という。)を、警察本部の各部及び総務室に警察官昇任審査委員会(以下「審査委員会」という。)を、各所属に警察官昇任推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を置く。

2 地域警察官の適正な昇任管理を推進するため、生活安全部に地域警察官昇任審査委員会を置く。

(選抜昇任及び選考昇任の対象資格及び基準)

第15条 選抜昇任及び選考昇任の対象資格及び基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 選抜昇任 別表第5のとおり。

(2) 選考昇任 別表第6のとおり。

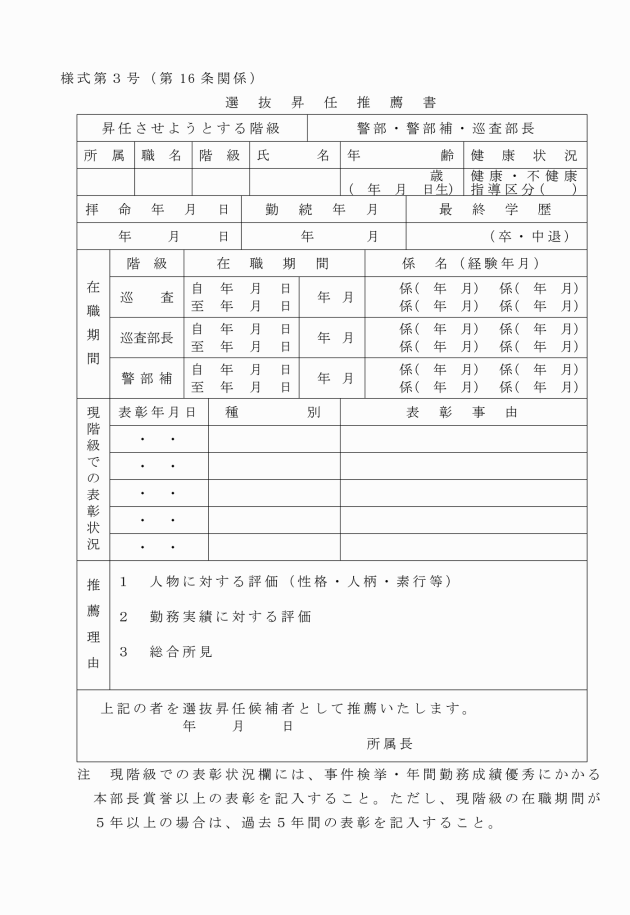

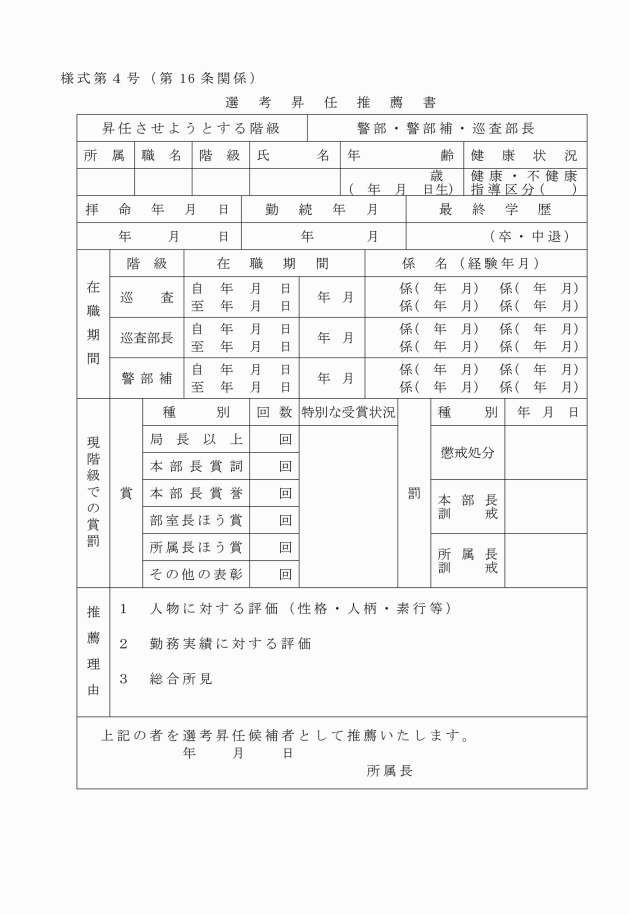

2 警務課長は、提出された選抜昇任推薦書又は選考昇任推薦書を当該候補対象者の職務に応じ、それぞれの部門の審査委員会に送付するものとする。

3 審査委員会は、警務課長から送付された選抜昇任推薦書又は選考昇任推薦書に基づいて各候補対象者の昇任について審査し、意見を添えて管理委員会に送付する。

4 管理委員会は、審査委員会から送付された選抜昇任推薦書又は選考昇任推薦書及び審査委員会の意見に基づいて検討し、昇任候補者を決定する。

第6章 降任

(降任)

第17条 職員が自ら降任を願い出た場合は、別に定めるところにより、降任させることができる。

第7章 雑則

(補則)

第18条 この訓令に定めるもののほか、警察官の昇任に関し必要な事項は、該当する事項に応じて試験委員会又は管理委員会において定める。

附則

1 この訓令は、昭和45年6月1日から施行する。

2 愛媛県警察の職員の任用に関する訓令(昭和41年愛媛県警察本部訓令第5号)は、廃止する。

附則(昭和47年3月24日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年3月28日本部訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年5月14日本部訓令第7号)

この訓令は、昭和48年5月1日から適用する。

附則(昭和49年8月12日本部訓令第8号)

この訓令は、昭和49年9月1日から施行する。

附則(昭和51年5月10日本部訓令第4号)

この訓令は、昭和51年5月10日から施行する。

附則(昭和54年1月8日本部訓令第2号)

この訓令は、昭和54年1月1日から適用する。

附則(昭和54年2月28日本部訓令第5号抄)

1 この訓令は、昭和54年3月12日から施行する。

附則(昭和55年10月24日本部訓令第15号)

この訓令は、昭和55年11月1日から施行する。

附則(昭和59年1月26日本部訓令第1号)

1 この訓令は、昭和59年2月1日から施行する。

2 改正後の愛媛県警察の職員の任用に関する訓令別表第2の規定は、昭和57年度以後に採用された警察官の巡査部長一般選抜昇任試験の受験資格について適用し、昭和56年度以前に採用された警察官の巡査部長一般選抜昇任試験の受験資格については、昭和60年12月31日までの間は、なお、従前の例による。

附則(昭和59年5月4日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和59年5月10日から施行する。

附則(昭和59年9月1日本部訓令第4号)

この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。

附則(昭和59年12月26日本部訓令第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。

附則(昭和60年12月1日本部訓令第11号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

附則(昭和60年12月27日本部訓令第15号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

附則(昭和63年4月1日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年5月27日本部訓令第7号)

この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。

附則(平成元年2月1日本部訓令第1号)

この訓令は、平成元年2月1日から施行する。

附則(平成2年2月27日本部訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年5月10日本部訓令第11号)

この訓令は、平成2年5月10日から施行する。

附則(平成4年1月14日本部訓令第2号)

この訓令は、平成4年2月1日から施行する。

附則(平成4年9月1日本部訓令第15号抄)

1 この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

附則(平成5年12月24日本部訓令第16号抄)

1 この訓令は、平成5年12月24日から施行する。

附則(平成6年10月26日本部訓令第21号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

附則(平成7年3月13日本部訓令第12号)

この訓令は、平成7年3月13日から施行する。

附則(平成8年3月29日本部訓令第15号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕

附則(平成10年4月1日本部訓令第13号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月25日本部訓令第19号)

1 この訓令は、平成11年3月25日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式は、改正後の訓令に規定する様式にかかわらず、当分の間、これを訂正して使用することができる。

附則(平成11年4月1日本部訓令第20号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年10月13日本部訓令第31号)

この訓令は、平成11年10月13日から施行する。

附則(平成12年3月30日本部訓令第17号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日本部訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月10日本部訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年5月12日本部訓令第15号)

この訓令は、平成18年5月12日から施行する。

附則(平成19年3月30日本部訓令第15号抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日本部訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月9日本部訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年9月4日本部訓令第29号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年1月25日本部訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月13日本部訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月27日本部訓令第20号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年11月18日本部訓令第36号)

この訓令は、平成26年11月18日から施行する。

附則(平成27年4月10日本部訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月10日から施行する。

附則(平成28年4月8日本部訓令第16号)

1 この訓令は、平成28年4月8日から施行する。

2 平成28年度の昇任試験については、改正後の愛媛県警察の職員の任用に関する訓令別表第2の規定は、同表勤務成績の項中「過去2年の人事評価」とあるのを「平成27年度の人事評価及び平成26年度の勤務評定」と読み替えて適用する。

附則(平成30年3月20日本部訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年2月10日本部訓令第3号)

この訓令は、令和2年2月10日から施行する。

附則(令和2年3月31日本部訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年10月12日本部訓令第25号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

附則(令和3年3月23日本部訓令第7号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(令和5年3月30日本部訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(職員のうち、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年県条例第31号)附則第14項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の愛媛県警察の職員の任用に関する訓令第2条第2号の規定を適用する。

附則(令和6年3月28日本部訓令第13号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年8月27日本部訓令第16号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

昇任試験の受験資格

昇任試験の種類 | 学歴 | 受験資格 | |

一般試験 | 専門試験 | ||

巡査部長昇任試験 | 大学卒 | 巡査の階級に2年以上在級している者 | 巡査の階級に8年以上在級している者のうち、年齢35歳以上のもの |

短大卒 | 巡査の階級に3年以上在級している者 | 巡査の階級に10年以上在級している者のうち、年齢35歳以上のもの | |

高校卒 | 巡査の階級に4年以上在級している者 | 巡査の階級に12年以上在級している者のうち、年齢35歳以上のもの | |

警部補昇任試験 | 大学卒 | 巡査部長の階級に2年以上在級している者 | 巡査部長の階級に8年以上在級している者のうち、年齢40歳以上のもの |

短大卒 | 巡査部長の階級に3年以上在級している者 | ||

高校卒 | 巡査部長の階級に4年以上在級している者 | ||

警部昇任試験 | 大学卒 | 警部補の階級に4年以上在級し、かつ、上席係長に登用されている者のうち、年齢59歳以下のもの | 警部補の階級に8年以上在級し、かつ、上席係長に登用されている者のうち、年齢48歳以上59歳以下のもの |

短大卒 | |||

高校卒 | |||

注

1 在級期間の基準となる日は、第一次試験実施の日とする。

2 休職及び停職の期間は、在級期間に計上しないこと。

3 年齢の基準となる日は、第一次試験実施の日の直後の4月1日とする。

別表第2(第9条の2関係)

加算点基準表

種別 | 最高加点 | 加算の基準 | ||||

予備試験 | 第一次試験 | |||||

一般試験 | 専門試験 | |||||

勤務成績 | 巡査部長昇任試験 | 40点 | 180点 | 190点 | 過去2年の人事評価を参考に加算する。 | |

警部補昇任試験 | 40点 | 270点 | 290点 | |||

警部昇任試験 | 40点 | 290点 | 310点 | |||

勤務調整 | 5点 | 30点 | 30点 | 予備試験又は第一次試験の実施日前おおむね2か月以内に捜査本部設置事件の捜査に専従するなど他の受験者と比較し、著しく不利であると試験委員会が認めた場合は、勤務実態に応じて加点する。 | ||

勤務経歴 | 10点 | 受験資格取得後1年につき3点ずつ加点する。 | ||||

駐在所勤務経歴(警部昇任試験を除く。) | 10点 | 10点 | 現階級における駐在所勤務年数1年につき1点ずつ加点する。 | |||

表彰 | 5点 | 80点 | 80点 | 過去5年の個人表彰について、次の試験区分に従い、当該各号の種別に応じた点数を加点する。 (1) 予備試験 ア 管区局長表彰 1件につき 5点 イ 本部長賞詞 1件につき 3点 ウ 本部長賞誉 1件につき 2点 (2) 第一次試験 ア 警察庁長官表彰 1件につき 30点 イ 管区局長表彰 1件につき 20点 ウ 本部長賞詞 1件につき 15点 エ 本部長賞誉 1件につき 10点 | ||

特技 | 40点 | 40点 | 柔道 | 初段は2点、2段又は3段は5点、4段又は5段は8点、6段以上は10点を加点する。 | ||

剣道 | 初段は2点、2段又は3段は5点、4段又は5段は8点、6段以上は10点を加点する。 | |||||

拳銃操法 | 中級は3点、上級は5点を加点する。 | |||||

逮捕術 | 中級は3点、上級は5点を加点する。 | |||||

救急法 | 上級は5点を加点する。 | |||||

鑑識技能 | (1) 上級は、科目の種別に応じてそれぞれ1件につき2点を加点する。 (2) 総合上級は、8点を加点する。 | |||||

外国語技能 | 次の各号に掲げる区分に応じた点数のうち、最も高い点数を加点する。 (1) TOEIC300点以上又は実用英語技能検定3級は、2点を加算する。 (2) 警察庁が定める外国語技能検定初級又は実用英語技能検定準2級は、5点を加算する。 (3) TOEIC470点以上、警察庁が定める外国語技能検定中級、実用英語技能検定2級又はその他の少数言語習得者のうち国際警察センターの語学研修科を卒業した指定通訳員は、10点を加算する。 (4) TOEIC730点以上、警察庁が定める外国語技能検定上級又は実用英語技能検定準1級以上は、15点を加算する。 | |||||

簿記 | 日本商工会議所簿記検定の1級は10点、2級は5点、3級は2点を加点する。 | |||||

情報処理能力 | 初級は2点、中級は5点、上級は10点を加点する。 | |||||

通信指令技能 | 初級は2点、上級は5点を加点する。 | |||||

サイバー犯罪等対処能力 | 初級は2点、準中級は5点、中級は8点、上級は10点を加点する。 | |||||

第一次試験合格歴 | 10点 | 10点 | 同種の第一次試験合格1回につき5点を加点する。 | |||

計 | 巡査部長昇任試験 | 50点 | 350点 | 370点 | ||

警部補昇任試験 | 50点 | 440点 | 470点 | |||

警部昇任試験 | 50点 | 450点 | 480点 | |||

別表第3(第9条の2関係)

昇任試験科目等の基準

1 巡査部長昇任試験

(1) 予備試験(一般試験及び専門試験) | |||||||||

科目 | 時間 | 点数 | 出題方法 | ||||||

憲法、警察法、警察官職務執行法、刑法、刑事訴訟法、行政法一般理論、警察実務、社会常識 | 120分 | 200点 | 択一式又は短答式筆記試験 | ||||||

(2) 第一次試験 | |||||||||

一般試験 | 専門試験 | ||||||||

科目 | 時間 | 点数 | 出題 方法 | 科目 | 時間 | 点数 | 出題 方法 | ||

法学 | 憲法 | 70分 | 80点 | 論文式筆記試験 | 必須科目 | 憲法 | 70分 | 50点 | 論文式筆記試験。ただし、選択科目については5科目のうち1科目を選択 |

行政法 | 80点 | 行政法 | 50点 | ||||||

刑法 | 70分 | 80点 | 刑法 | 70分 | 50点 | ||||

刑事訴訟法 | 80点 | 刑事訴訟法 | 50点 | ||||||

警察実務 | 警務警察・論文 | 90分 | 150点 | 論文 | 60分 | 100点 | |||

生活安全警察(地域警察を含む。) | 50分 | 90点 | 選択科目 | 生活安全警察 | 90分 | 300点 | |||

地域警察 | |||||||||

刑事警察 | 50分 | 90点 | 刑事警察 | ||||||

交通警察 | 50分 | 90点 | 交通警察 | ||||||

警備警察 | 50分 | 90点 | 警備警察 | ||||||

計 | 430分 | 830点 | 計 | 290分 | 600点 | ||||

(3) 第二次試験 | |||||||||

一般試験 | 専門試験 | ||||||||

科目 | 点数 | 採点者 | 科目 | 点数 | 採点者 | ||||

口術試験 | 能力、人物、知識、姿勢、態度 | 300点 | 参事官の職にある試験委員 | 口術試験 | 能力、人物、知識、姿勢、態度 | 300点 | 参事官の職にある試験委員 | ||

術科試験 | 点検、礼式、教練、拳銃操法、逮捕術 | 80点 | その他の試験委員 | 術科試験 | 点検、礼式、教練、拳銃操法、逮捕術 | 80点 | その他の試験委員 | ||

計 | 380点 | 計 | 380点 | ||||||

注 行政法の出題範囲は、警察法、警察官職務執行法及び行政法一般理論とする。

2 警部補昇任試験

(1) 予備試験(一般試験及び専門試験共通) | |||||||||

科目 | 時間 | 点数 | 出題方法 | ||||||

憲法、警察法、警察官職務執行法、刑法、刑事訴訟法、行政法一般理論、警察実務、社会常識 | 120分 | 200点 | 択一式又は短答式筆記試験 | ||||||

(2) 第一次試験 | |||||||||

一般試験 | 専門試験 | ||||||||

科目 | 時間 | 点数 | 出題方法 | 科目 | 時間 | 点数 | 出題方法 | ||

法学 | 憲法 | 70分 | 90点 | 論文式筆記試験 | 必須科目 | 憲法 | 70分 | 50点 | 論文式筆記試験。ただし、選択科目については5科目のうち1科目を選択 |

行政法 | 90点 | 行政法 | 50点 | ||||||

刑法 | 70分 | 90点 | 刑法 | 70分 | 50点 | ||||

刑事訴訟法 | 90点 | 刑事訴訟法 | 50点 | ||||||

警察実務 | 警務警察・論文 | 90分 | 180点 | 論文 | 60分 | 100点 | |||

生活安全警察(地域警察を含む。) | 50分 | 100点 | 選択科目 | 生活安全警察 | 90分 | 250点 | |||

地域警察 | |||||||||

刑事警察 | 50分 | 100点 | 刑事警察 | ||||||

交通警察 | 50分 | 100点 | 交通警察 | ||||||

警備警察 | 50分 | 100点 | 警備警察 | ||||||

計 | 430分 | 940点 | 計 | 290分 | 550点 | ||||

(3) 第二次試験 | |||||||||

一般試験 | 専門試験 | ||||||||

科目 | 点数 | 採点者 | 科目 | 点数 | 採点者 | ||||

口術試験 | 能力、人物、知識、姿勢、態度 | 450点 | 警務部長及び参事官の職にある試験委員 | 口術試験 | 能力、人物、知識、姿勢、態度 | 450点 | 警務部長及び参事官の職にある試験委員 | ||

術科試験 | 点検、礼式、教練、拳銃操法、逮捕術 | 90点 | その他の試験委員 | 術科試験 | 点検、礼式、教練、拳銃操法、逮捕術 | 90点 | その他の試験委員 | ||

計 | 540点 | 計 | 540点 | ||||||

注 行政法の出題範囲は、警察法、警察官職務執行法及び行政法一般理論とする。

3 警部昇任試験

(1) 予備試験(一般試験及び専門試験共通) | |||||||||

科目 | 時間 | 点数 | 出題方法 | ||||||

憲法、警察法、警察官職務執行法、刑法、刑事訴訟法、行政法一般理論、警察実務、社会常識 | 70分 | 120点 | 択一式又は短答式筆記試験 | ||||||

(2) 第一次試験 | |||||||||

一般試験 | 専門試験 | ||||||||

科目 | 時間 | 点数 | 出題方法 | 科目 | 時間 | 点数 | 出題方法 | ||

法学 | 憲法 | 70分 | 90点 | 論文式筆記試験 | 必須科目 | 憲法 | 70分 | 50点 | 論文式筆記試験。ただし、選択科目については5科目のうち1科目を選択 |

行政法 | 90点 | 行政法 | 50点 | ||||||

刑法 | 70分 | 90点 | 刑法 | 70分 | 50点 | ||||

刑事訴訟法 | 90点 | 刑事訴訟法 | 50点 | ||||||

警察実務 | 警務警察・論文 | 90分 | 180点 | 論文 | 60分 | 100点 | |||

生活安全警察(地域警察を含む。) | 50分 | 100点 | 選択科目 | 生活安全警察 | 90分 | 200点 | |||

地域警察 | |||||||||

刑事警察 | 50分 | 100点 | 刑事警察 | ||||||

交通警察 | 50分 | 100点 | 交通警察 | ||||||

警備警察 | 50分 | 100点 | 警備警察 | ||||||

計 | 430分 | 940点 | 計 | 290分 | 500点 | ||||

(3) 第二次試験 | |||||||||

一般試験 | 専門試験 | ||||||||

科目 | 点数 | 採点者 | 科目 | 点数 | 採点者 | ||||

口術試験 | 能力、人物、知識、姿勢、態度 | 600点 | 試験委員長、部長、総務室長及び首席監察官の職にある試験委員 | 口術試験 | 能力、人物、知識、姿勢、態度 | 600点 | 試験委員長、部長、総務室長及び首席監察官の職にある試験委員 | ||

術科試験 | 点検、教練、警備指揮法 | 100点 | その他の試験委員 | 術科試験 | 点検、教練、警備指揮法 | 100点 | その他の試験委員 | ||

計 | 700点 | 計 | 700点 | ||||||

注 行政法の出題範囲は、警察法、警察官職務執行法及び行政法一般理論とする。

別表第4(第14条関係)

管理委員会・審査委員会・推薦委員会の名称及び構成等

種別 | 名称 | 事務局 | 構成 | ||

委員長 | 副委員長 | 委員 | |||

管理委員会 | 管理委員会 | 警務課 | 本部長 | 警務部長 | 警察本部の部長(総務室長、首席監察官及び学校長を含む。) |

審査委員会 | 総務室審査委員会 | 総務課 | 総務室長 | 総務室内の所属長 | |

警務部審査委員会 | 警務課 | 警務部長 | 警務部内の所属長 | ||

生活安全部審査委員会 | 生活安全企画課 | 生活安全部長 | 生活安全部内の所属長(地域課長及び通信指令課長を除く。) | ||

地域審査委員会 | 地域課 | 生活安全部長 | 生活安全部地域課長及び通信指令課長 | ||

刑事部審査委員会 | 刑事企画課 | 刑事部長 | 刑事部内の所属長 | ||

交通部審査委員会 | 交通企画課 | 交通部長 | 交通部内の所属長 | ||

警備部審査委員会 | 公安課 | 警備部長 | 警備部内の所属長 | ||

推薦委員会 | 推薦委員会 | 各所属 | 各所属長 | 本部にあっては課長補佐以上の職に、署にあっては課長(警部)以上の職にある者 | |

別表第5(第15条関係)

選抜昇任基準

選抜昇任の種類 | 資格要件 |

巡査部長選抜昇任 | 巡査の階級に4年以上在級している者のうち、次のいずれの要件にも該当するもの (1) 勤務成績が特に優秀である者 (2) 専門的実務能力が極めて高い者 (3) 特に抜群の功労があった者 |

警部補選抜昇任 | 巡査部長の階級に4年以上在級している者のうち、次のいずれの要件にも該当するもの (1) 勤務成績が特に優秀である者 (2) 専門的実務能力が極めて高い者 (3) 特に抜群の功労があった者 |

警部選抜昇任 | 警部補の階級に4年以上在級し、かつ、上席係長に登用されている者のうち、年齢59歳以下のもので次のいずれの要件にも該当するもの (1) 勤務成績が特に優秀である者 (2) 専門的実務能力が極めて高い者 (3) 特に抜群の功労があった者 |

注

1 在級期間等の基準となる日は、選抜昇任推薦書の提出日の直後の4月1日とする。

2 休職及び停職の期間は、在級期間に計上しないこと。

別表第6(第15条関係)

選考昇任基準

選考昇任の種類 | 資格要件 |

巡査部長選考昇任 | 1 巡査の階級に14年以上在級し、かつ、年齢36歳以上の者で勤務成績の良好なもの 2 特に顕著な功労のあった者 |

警部補選考昇任 | 1 巡査部長の階級に10年以上在級し、かつ、年齢50歳以上の者で勤務成績の良好なもの 2 特に顕著な功労のあった者 |

警部選考昇任 | 1 警部補の階級に10年以上在級し、かつ、上席係長に登用されている者のうち、年齢55歳以上59歳以下のもので勤務成績の優秀なもの 2 特に顕著な功労のあった者 |

注

1 在級期間等の基準となる日は、選考昇任上申書の提出日の直後の4月1日とする。

2 休職及び停職の期間は、在級期間に計上しないこと。

様式第1号 削除