○愛媛県警察車両運転技能検定実施要領の制定について

令和6年3月13日

通達教第135号本部長

HP概要掲載

各所属長

みだし要領を下記のとおり制定し、令和6年4月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

なお、愛媛県警察車両運転技能検定実施要領の制定について(令和元年9月5日付け通達教第597号。以下「旧要領」という。)は廃止する。

記

1 旧要領からの主な変更点

(1) 愛媛県警察車両運転技能検定(以下「検定」という。)に合格した者は、緊急自動車の指定の有無に関わらず、保有する自動車運転免許種別に応じた警察車両の運転を可能とすることとした。

なお、総合格付「緊急」は警察車両を緊急走行させることができ、総合格付「一般」は警察車両を運転することはできるが、緊急走行はできないこととした。

(2) 一般職員のうち、愛媛県警察車両運転技能検定委員会が定める警察車両運転講習を受講した者については、普通技能検定一般(総合格付「一般」)に合格しているものとみなしていたが、これを廃止した。

(3) 過去に検定を受検し、総合格付「一般」となった職員が、総合格付「緊急」を取得するため、再度受検した場合において、総合格付「一般」の合格基準に達せられなかったときは、当該職員が取得していた総合格付「一般」の合格を取消しすることとした。

2 制定要領

別添のとおり。

別添

愛媛県警察車両運転技能検定実施要領

第1 趣旨

この要領は、愛媛県警察車両及び運転管理に関する訓令(昭和43年本部訓令第12号。以下「訓令」という。)第3条に規定する愛媛県警察車両運転技能検定(以下「検定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 委員会

1 警察本部に愛媛県警察車両運転技能検定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、委員及び検定員をもって組織する。

3 委員長は警務部長の職にある者を、委員は次に掲げる職にある者を、検定員は委員長が指名する者をもって充てる。

(1) 教養課長

(2) 警務課長

(3) 監察官室長

(4) 運転免許課長

(5) その他委員長が指名する者

4 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 検定を実施すること。

(2) 再検定を実施すること。

(3) 総合格付を決定すること。

(4) 合格の取消しを決定すること。

(5) 検定を受検することができない期間(以下「欠格期間」という。)を決定すること。

(6) その他委員長の特命事項を処理すること。

5 委員会の庶務は、教養課において処理する。

第3 検定の種別

1 検定の種別は、大型技能検定、中型技能検定、普通技能検定及び二輪技能検定とする。

2 大型技能検定は、大型自動車の運転に従事する者について、その適格性を検定するものとする。

3 中型技能検定は、中型自動車の運転に従事する者について、その適格性を検定するものとする。

4 普通技能検定は、準中型自動車及び普通自動車の運転に従事する者について、その適格性を検定するものとする。

5 二輪技能検定は、二輪車の運転に従事する者について、その適格性を検定するものとする。

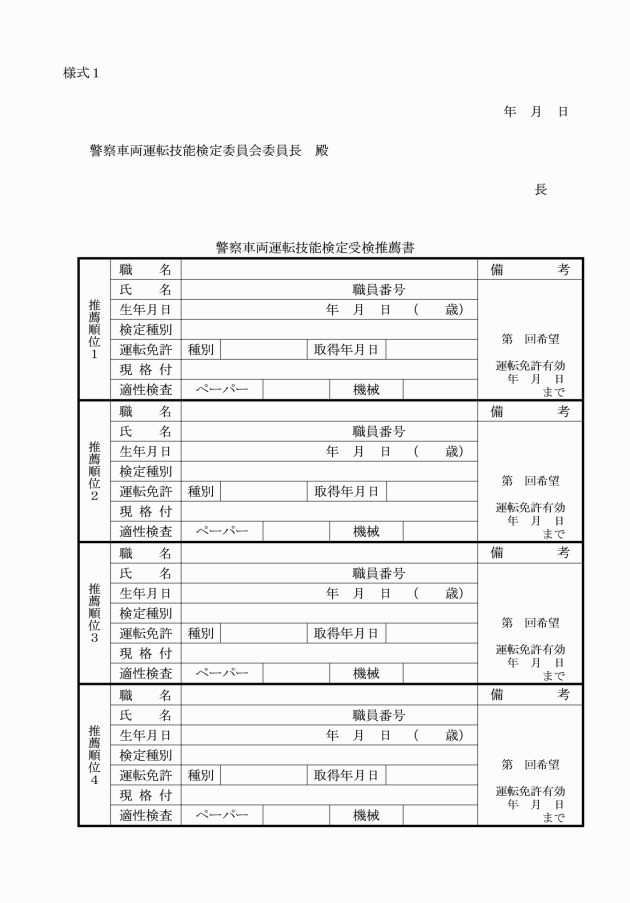

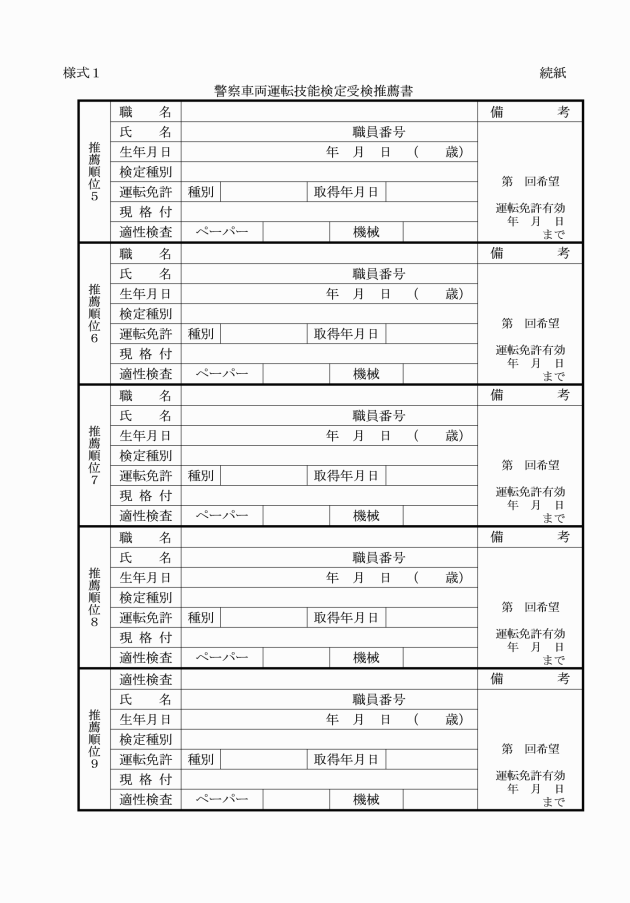

第4 受検資格及び手続

1 検定の受検資格は、次の表のとおりとする。

種別 | 受検資格 |

大型技能検定 | 1 大型免許の取得者で、かつ、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。以下「免許保有期間」という。)が通算して3年以上のものであること。 2 過去1年以内において、2回以上、第一当事者となる交通事故を起こしていないこと。 3 欠格期間中の者でないこと。 4 採用時教養を修了している者であること。 |

中型技能検定 | 1 中型免許の取得者で、かつ、免許保有期間が通算して3年以上のものであること。 2 過去1年以内において、2回以上、第一当事者となる交通事故を起こしていないこと。 3 欠格期間中の者でないこと。 4 採用時教養を修了している者であること。 |

普通技能検定 | 1 準中型免許又は普通免許の取得者で、かつ、免許保有期間が通算して2年以上のものであること。 2 過去1年以内において、2回以上、第一当事者となる交通事故を起こしていないこと。 3 欠格期間中の者でないこと。 4 採用時教養を修了している者であること。 |

二輪技能検定 | 1 二輪免許の取得者であること。 2 欠格期間中の者でないこと。 |

第5 検定の実施

1 検定は、教養、運転適性検査(ペーパー検査及び機械検査)、学科試験及び運転技能試験により行い、その具体的内容は、委員会が定めるものとする。

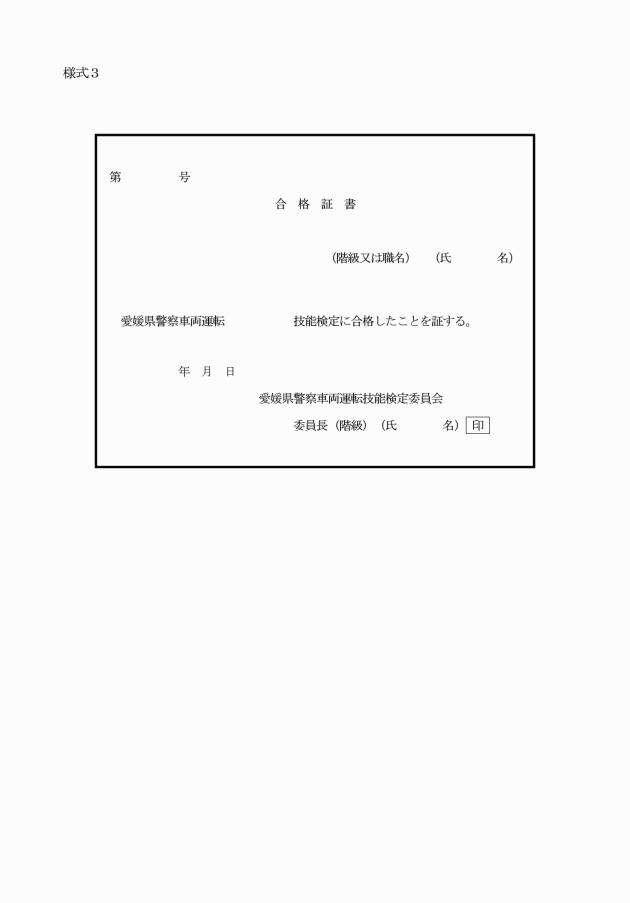

2 検定の格付区分は、次の表のとおりとする。

総合格付 | 格付内容 | |

緊急 | 大型 | 保有する自動車運転免許種別に応じ、訓令第36条に規定する緊急走行をすることができる資格 |

中型 | ||

普通 | ||

二輪(白バイ) | ||

一般 | 普通 | 保有する自動車運転免許種別に応じ、愛媛県警察車両を運転することができる資格(ただし、緊急走行をすることはできない。) |

二輪 | ||

注

1 大型免許又は中型免許の取得者のうち、普通技能検定に合格している職員は、車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で、乗車定員10人以下の警察車両を運転することができる。

2 準中型(5トン限定)免許の取得者(平成19年6月2日から平成29年3月11日までに普通免許を取得した者をいう。)のうち、普通技能検定に合格している職員は、車両総重量5トン未満かつ最大積載量3トン未満の警察車両を運転することができる。

3 準中型警察車両については、普通技能検定に合格している者のうち、大型免許、中型免許又は準中型免許の取得者に限り、運転することができる。

4 準中型免許の取得者のうち、免許保有期間が3年に満たない者は、準中型警察車両の緊急走行をすることができない。

3 検定の合格基準は、委員会が定めるものとする。ただし、二輪技能検定において、次の各号に定める者は、受検するまでもなく合格しているものとみなす。

(1) 総合格付「緊急」

愛媛県警察白バイ要員選考要綱の制定について(令和3年2月12日付け通達交機第9号)に規定する白バイ乗務員任用候補者名簿に登録されている者のうち、白バイ乗務員に任用された者

(2) 総合格付「一般」

初任科の課程を修了した者

4 検定員は、検定の結果を書面により、教養課長を経由して委員長に報告しなければならない。

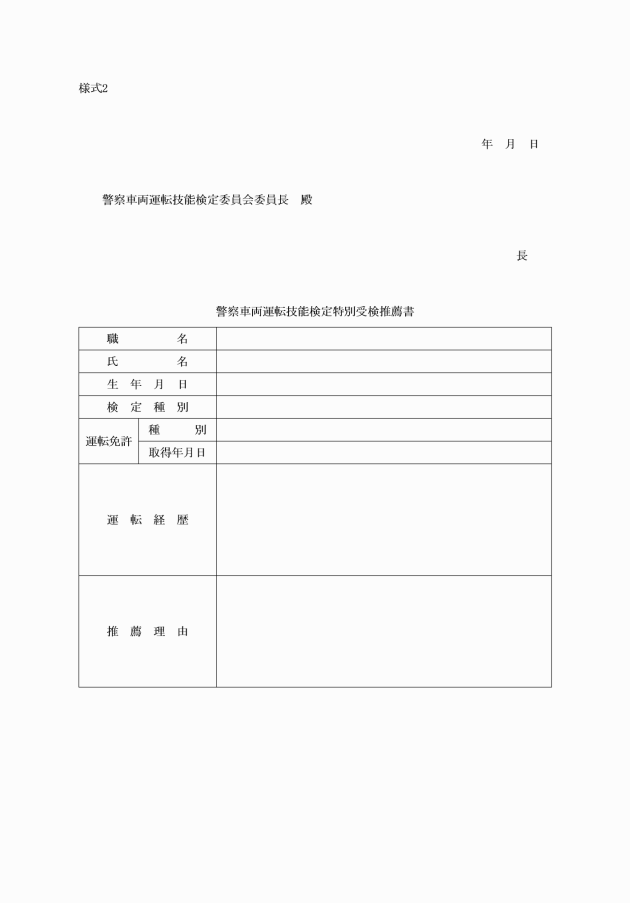

5 委員長は、検定(二輪技能検定を除く。)の合格者に対し、合格証書(様式3)を授与するものとする。

第6 検定結果の送付等

1 委員長は、第5の4に規定する書面の写しを関係所属長に送付しなければならない。

2 1の規定による送付を受けた所属長は、検定の結果を該当職員に通知して教養するとともに、訓令第28条に規定する愛媛県警察情報管理システムにおける教養実績等管理業務に登録し、職員の適正な管理に活用しなければならない。

3 教養課長は、第5の4に規定する書面を保管しなければならない。

第7 再検定

1 検定に合格している職員で、次のいずれかに該当するものは、運転免許の効力が有効な時((2)については、運転免許の効力の停止期間満了後に限る。)に再検定を受検しなければならない。ただし、警察車両を運転しない場合は、この限りではない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車又は原動機付自転車の運転中における交通事故を起こした日から起算して3年以内に、委員会が定める交通事故責任点数判定基準に基づき判定された交通事故責任点数の累積点数(以下「累積点数」という。)が10点以上になった者

(2) 運転免許の効力を停止される者(運転免許停止処分の通知を受けた者)

(3) その他委員長が必要と認める者

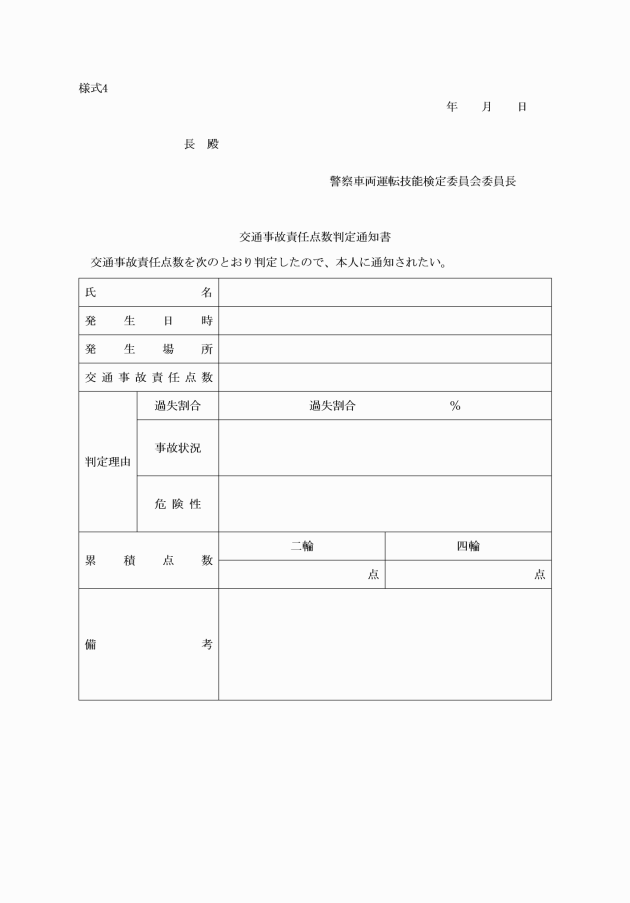

2 委員長は、委員会において交通事故責任点数が判定された場合は、交通事故責任点数判定通知書(様式4)を該当職員が所属する所属長に送付するものとする。

3 2の規定による送付を受けた所属長は、交通事故責任点数及び累積点数を該当職員に通知するものとする。

4 所属長は、検定に合格している所属職員が1の(2)に該当すると認められた場合は、その内容を、速やかに教養課長を経由して委員長に報告しなければならない。

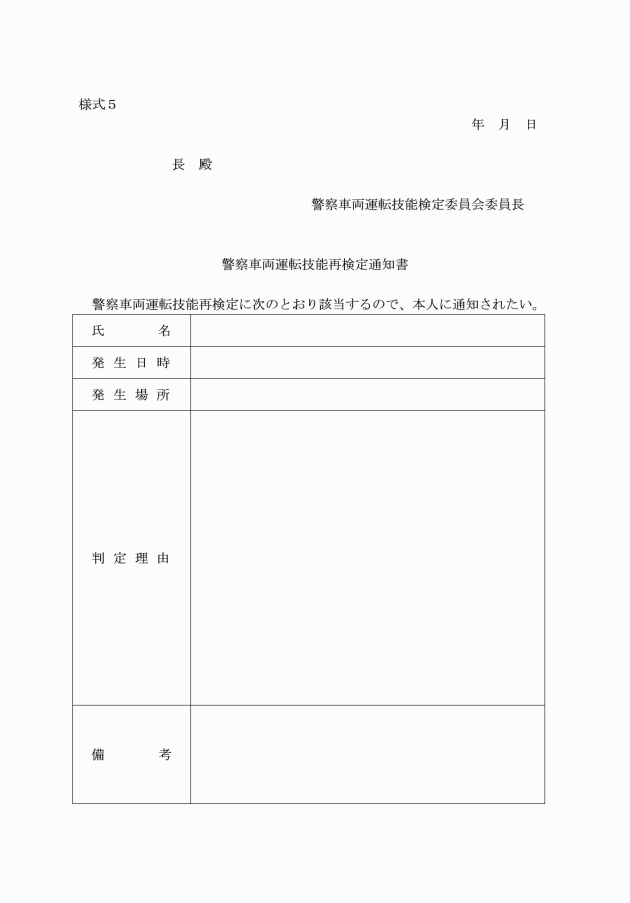

5 委員長は、検定に合格している職員が1に該当する場合は、警察車両運転技能再検定通知書(様式5)を該当職員が所属する所属長に送付するものとする。

6 再検定の受検を要する旨の通知を受けた職員は、当該通知を受けた日から当該再検定に係る合格証書を授与されるまでの間、警察車両を運転してはならない。

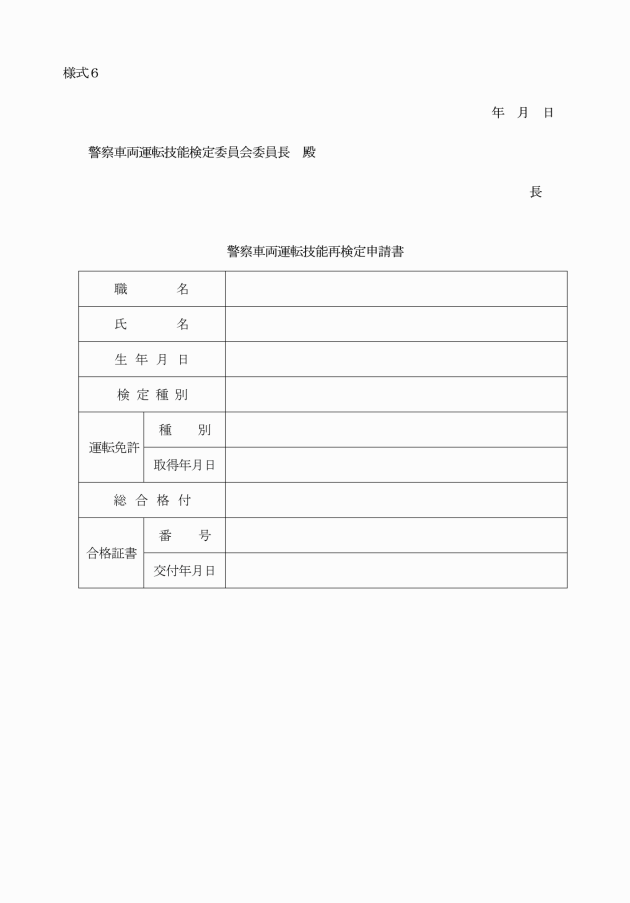

7 再検定の受検手続は、当該職員が所属する所属長からの警察車両運転技能再検定申請書(様式6)により行うものとする。

8 再検定は、運転技能試験により行い、その具体的内容は、委員会が定めるものとする。ただし、二輪技能検定の総合格付「一般」に合格している職員の再検定については、委員会が定める警察車両運転講習により行うものとする。

9 再検定の実施等については、8に規定するほか、第5(1を除く。)及び第6の規定を準用する。

第8 合格取消し

1 委員会は、検定に合格している職員((3)については、過去に再検定を受検して合格している職員)が、次のいずれかに該当すると認める場合又は委員長が必要と認める場合は、当該職員の合格の取消しを決定するものとする。

(1) 運転免許の効力を取り消されたとき。

(2) 再検定の結果が合格基準に達せられなかったとき。

(3) 再度、再検定の要件に該当したとき。

(4) 精神的又は肉体的な理由等により、警察車両の運転者として適格性を欠くと認められるとき。

(5) 過去に検定を受検し、総合格付「一般」となった職員が、総合格付「緊急」を取得するため、再度受検した場合において、総合格付「一般」の合格基準に達せられなかったとき。

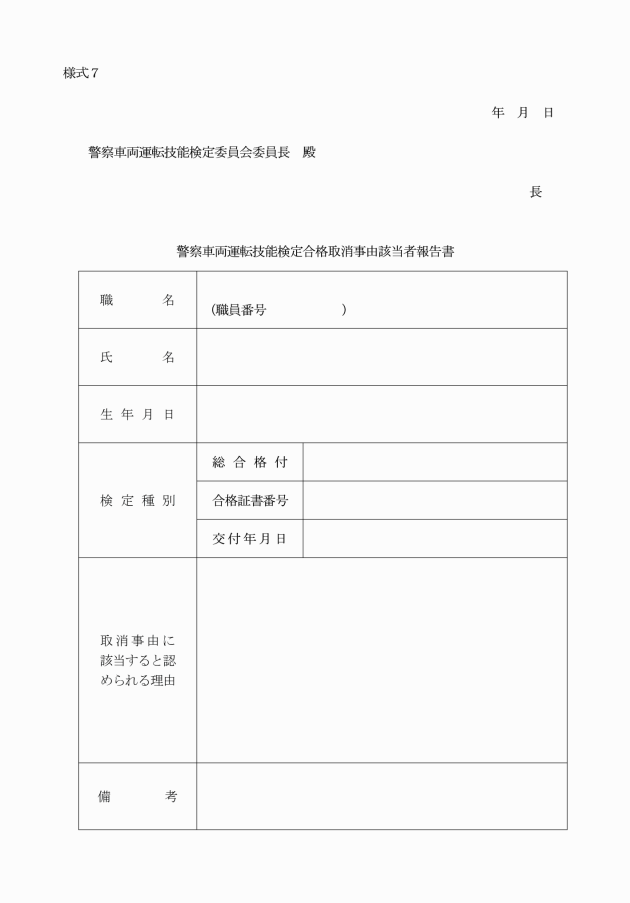

2 所属長は、検定に合格している所属職員が1の(1)又は(4)に該当した場合は、警察車両運転技能検定合格取消事由該当者報告書(様式7)により、直ちに教養課長を経由して委員長に報告しなければならない。

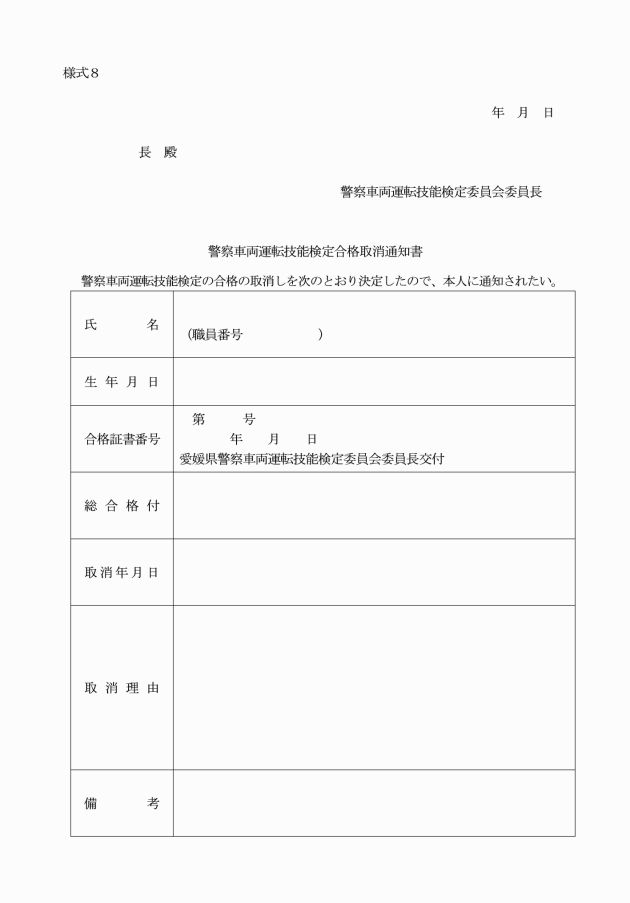

3 委員長は、委員会において合格の取消しが決定された場合は、警察車両運転技能検定合格取消通知書(様式8)を該当職員が所属する所属長に送付するものとする。

4 3の規定による送付を受けた所属長は、取消年月日、取消理由等を該当職員に通知するものとする。

第9 欠格期間

1 委員会は、職員が次のいずれかに該当すると認める場合は、当該職員の欠格期間について協議し、決定するものとする。

(1) 合格の取消しを受けたとき。

(2) 検定に合格していない職員の累積点数が10点以上になったとき。

2 欠格期間は、原則として90日間とする。ただし、委員会が必要と認める場合は、欠格期間を変更することができる。

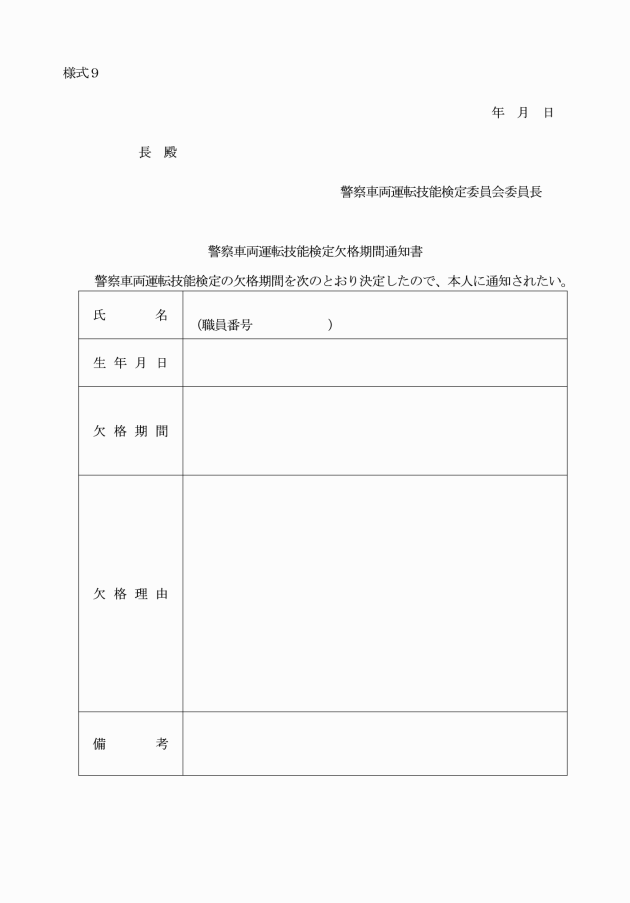

3 委員長は、委員会において欠格期間が決定された場合は、警察車両運転技能検定欠格期間通知書(様式9)を該当職員が所属する所属長に送付するものとする。

4 3の規定による送付を受けた所属長は、欠格期間、欠格理由等を該当職員に通知するものとする。

第10 退職後の総合格付の運用

愛媛県警察を退職した者(以下「退職者」という。)の総合格付の運用については、次のとおりとする。ただし、愛媛県警察情報管理システムにより当該職員の総合格付が確認できない場合は、第4の2ただし書きによるものとするが、教養課長が検定の必要性を認めたときは、再度検定の受検を求めるものとする。

1 暫定再任用職員等

退職者のうち暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員として任用された職員については、現職当時取得していた総合格付を有効なものとする。

2 会計年度任用職員

退職者のうち会計年度任用職員として採用された職員については、現職当時取得していた総合格付に関わらず、総合格付「一般」として有効なものとする。