○愛媛県警察術科訓練規程

昭和37年7月1日

本部訓令第22号

愛媛県警察術科訓練規程を次のように定める。

愛媛県警察術科訓練規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、警察職員の職務執行の基盤となる柔道、剣道、逮捕術、けん銃操法、救急法及び体育(以下「術科」という。)の教養訓練(以下「術科訓練」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(準則)

第2条 術科訓練は、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)及び警察教養細則(平成13年警察庁訓令第4号)によるほか、この訓令の定めるところによる。

(術科訓練の義務)

第3条 警察官は、能率的かつ的確に職務を遂行できるように常に心身の鍛練と技術の向上に意を用い、術科の練磨につとめ、実力のかん養を図らなければならない。

2 一般職員は、能率的かつ的確に職務を遂行できるよう体力の練成に努め、その維持向上を図らなければならない。

(術科担当部長)

第3条の2 本部長は、毎年4月に、警察本部の部長(総務室長及び首席監察官を含む。以下同じ。)及び学校長のうちから、術科(救急法及び体育を除く。)ごとに1人を術科担当部長として指定するものとする。

2 術科担当部長の任期は、翌年の指定までの期間とする。

3 術科担当部長は、再任することができる。

4 術科担当部長は、次に掲げる事項を任務とする。

(1) 術科訓練を随時視察し、督励に当たること。

(2) 術科大会等に出場する術科部員を激励応援すること。

(3) 術科訓練の推進に関して必要な事項を教養課長に提言すること。

5 教養課長は、術科担当部長の指定が行われた場合は、各所属に通知するものとする。

(所属長の責務)

第4条 警察本部の部長、課長、監察官室長、科学捜査研究所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長及び機動隊長、学校長並びに警察署長(以下「所属長」という。)は、当該所属警察職員に対し、術科訓練について全員の実力向上はもちろん、特に優秀な素質を有する者の技能の錬磨向上を図らなければならない。

2 所属長は、前項に規定する目的を達成するため、所属警察職員に対し、術科技能の修得意欲の高揚を図り、正規の術科訓練時間のほか自習その他演練の機会を与えるなど、訓練が十分行われるよう配慮しなければならない。

(訓練等総括責任者等)

第5条 警察全般の術科訓練計画の策定及び実施の総括責任者(以下「訓練等総括責任者」という。)は、教養課長とし、各所属における具体的な訓練計画の実施の責任者(以下「訓練等責任者」という。)は、各所属長とする。

第2章 術科指導員

(術科指導員)

第6条 術科を計画的、効果的に実施するため、別表1の師範及びその他の指導員(以下「術科指導員」という。)をおく。

2 本部長は、警視若しくは警部の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員にある本部師範の中から主任師範を指名することができる。

3 主任師範は、本部師範としての任務を行うほか、各本部師範との連絡及び調整を図るものとする。

(術科指導員の定数)

第7条 術科指導員の定数は、各1人以上とする。ただし、署指導員については特に必要があり、本部長の承認を得た場合は、この限りでない。

(術科指導員の任免及び資格要件等)

第8条 本部長及び署長は、別表2の資格要件を備える者のうちから、次により術科指導員を任命するものとする。ただし、該当者がいないときは、資格要件に該当しない者を任命することができる。

(1) 本部師範及び本部指導員、学校師範並びに地区師範 本部長

(2) 署指導員 署長

2 本部長及び署長は、任命した術科指導員が適格性を欠くにいたったときは、これを解任するものとする。ただし、指導員が配置換えにより他の所属勤務となったときは、解任されたものとする。

3 本部師範、学校師範及び地区師範は、連続して5年を超えて同一の所属に配置することはできない。

4 本部師範及び地区師範は、同一の所属に再配置することはできない。ただし、本部長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(名誉師範)

第9条 本部長は、主任師範として永年在職し退職した者のうちから、人格、識見ともにすぐれ、かつ、功労顕著と認められる者を、名誉師範として委嘱することができる。

2 本部長は、名誉師範としてふさわしくない事由が生じたときは、委嘱を解くことができる。

(術科指導員の心構え)

第10条 術科指導員は、厳正な規律と旺盛な志気を堅持し、品性を陶冶するとともに技術の練磨に努め、指導能力の向上を図らなければならない。

(術科指導員の任務)

第11条 術科指導員の任務は、次のとおりとする。ただし、地区師範を置かない地区にあっては、本部師範をもって、地区内各警察署の指導に当たらせるものとする。

(1) 本部師範

ア 術科技術の企画、推進及び訓練指導

イ 署指導員に対する術科の指導

ウ 術科の技能検定及び審査

エ 担当術科の巡回訓練指導

オ 訓練施設及び訓練用具の整備保管

カ その他術科の推進に関する事項

(2) 本部指導員

各部署の担当術科の訓練指導

(3) 学校師範

ア 警察学校における担当術科、逮捕術等の訓練指導

イ 警察学校内の訓練施設及び訓練用具の整備保管

(4) 地区師範

ア 担当区域内における担当術科、逮捕術等の巡回訓練指導

イ 担当区域内の署指導員に対する術科の指導

ウ 担当区域内の訓練施設及び訓練用具の整備保管に関する指導

(5) 署指導員

ア 所属長の指揮監督を受け、担当術科の訓練指導

イ 訓練施設及び訓練用具の整備保管

(本部術科指導員の派遣要請)

第12条 所属長は、特に必要があるときは、本部術科指導員の派遣を要請することができる。

第3章 術科訓練

(術科訓練の実施)

第12条の2 警察官は、別に定める実施要領に基づき、術科訓練を実施しなければならない。

(定例訓練)

第13条 署長は、愛媛県警察教養に関する訓令(平成6年愛媛県警察本部訓令第9号)第10条に定める定例研修会には、毎回1時間以上術科訓練を実施しなければならない。

2 警察官は、前項の術科訓練については、自己の特性技能に応じ署長の承認を得て、その一つを選択することができる。

(常時訓練)

第14条 訓練等責任者は、その部署の実情に応じて柔道、剣道及び逮捕術訓練を常時行なうよう配意しなければならない。

(特別訓練)

第15条 訓練等責任者は、柔道、剣道及び逮捕術について、毎年術科大会の時期に合わせ、各大会選手要員以外の者の、特別訓練を5日以上実施しなければならない。

2 前項の訓練については、所属長の承認を得て、自己の年齢、体力、技能等に応じたものを行うものとする。

(訓練の表彰)

第15条の2 年間における術科訓練成績が優秀な所属及び個人に対しては、表彰を行うものとする。

(巡回指導)

第16条 本部長は、随時本部指導員を各部署に派遣して、術科訓練の指導にあたらせるものとする。

(講習会等)

第17条 本部長は、術科指導員その他特に指定した者に対して、術科講習等を開催し、術科指導能力の向上を図るものとする。

(訓練試合)

第18条 訓練等責任者は、平素における術科技能の練磨向上の状況を測定するため、部署内において訓練試合等を実施しなければならない。

(柔道部、剣道部、逮捕術部及びけん銃部の設置)

第19条 柔道、剣道、逮捕術及びけん銃使用の技能の充実向上並びに指導要員の育成のため、県警察に柔道部、剣道部、逮捕術部及びけん銃部を設ける。

2 前項の部員は、それぞれ本部師範、本部指導員及び本部長が指名する部員をもって構成し、教養課長が、その運営の責に任ずる。

3 第1項の各部の運営については、別に定める。

(1) 常時訓練

(2) 特別訓練

(3) 合宿訓練

(4) 県外派遣訓練

第4章 安全管理

(術科安全管理委員会)

第21条 術科訓練(点検、礼式及び教練を含む。以下この章において同じ。)に伴う受傷事故の防止及び保健管理の徹底を期し、安全かつ積極的な訓練を推進するため、警察本部に術科安全管理委員会(以下「委員会」という。)をおく。

(委員会の構成)

第22条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、警務部長をもってあてる。

3 委員は、教養課長、厚生課長、監察官室長、機動捜査隊長、機動隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長、学校長、松山東警察署副署長及び本部長が指名する者をもって充てる。

(委員会の任務)

第23条 委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 安全管理の基本となるべき対策の樹立

(2) 安全管理の措置基準の制定

(3) 受傷事故の防止

(4) 安全意識の高揚及び安全教育の実施計画の策定

(5) その他安全かつ効果的な訓練を推進するための措置

(委員会の開催)

第24条 委員会は、委員長の定めるところにより定例的に開催するものとする。ただし、重大な事故が発生したとき、又は必要があるときは、そのつど開催することができる。

2 委員会は、受傷事故の防止及び術科訓練に関し、必要があるときは、学識経験者又は警察職員の意見を聞くことができる。

3 委員会の事務は、教養課において行うものとする。

(術科安全管理者)

第25条 術科訓練の安全管理を効果的、かつ具体的に推進するため、各部署に術科安全管理者(以下「安全管理者」という。)をおく。

2 安全管理者は、次に掲げる者をもってあてる。

(1) 訓練等責任者。ただし、松山東警察署にあっては副署長

(2) 委員長が必要と認めて指名した者

(安全管理者の任務)

第26条 安全管理者は、委員会と緊密な連絡のもとに、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 安全管理の措置基準の実施及び指導監督

(2) 安全管理の実態は握

(3) 受傷事故の調査、検討及び報告

(4) 安全教育及び安全意識の高揚

(5) その他委員会が指示する事項

(安全管理に関する術科指導員の任務)

第27条 術科指導員は、安全管理措置基準(別表3)を遵守するとともに、安全管理者の指示にしたがい、訓練の指導にあたらなければならない。

(安全管理に関する術科訓練者の心構え)

第28条 術科訓練者は、術科の訓練に関する諸規定を遵守するとともに、術科指導員の指示にしたがい、意欲的かつ真剣な態度で統制ある訓練を行わなければならない。

(受傷事故の報告)

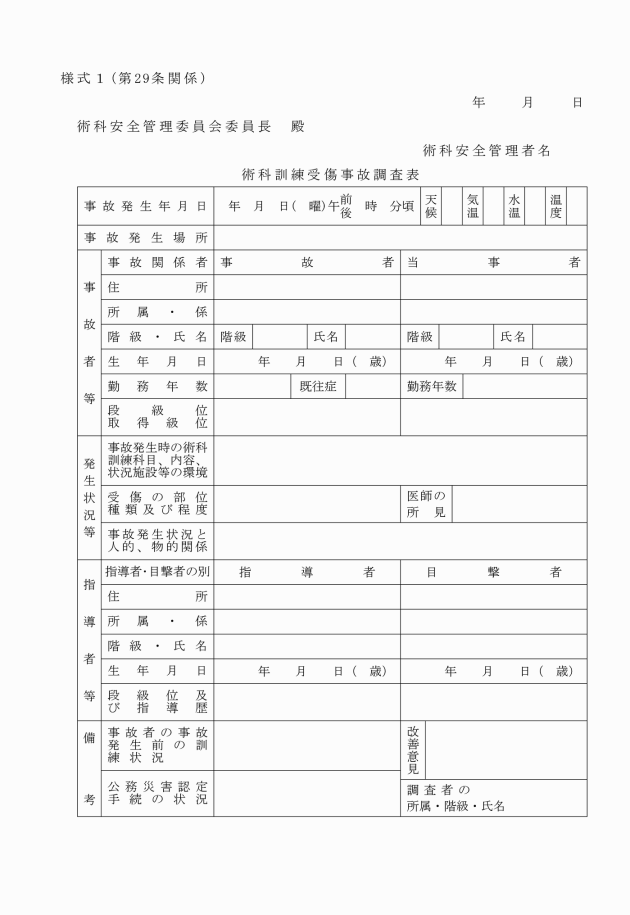

第29条 安全管理者は、術科の訓練中に、おおむね全治1月以上の受傷事故が発生したときは、その事故の原因究明及び同種事故の再発防止等、安全管理措置の検討資料とするため、術科訓練受傷事故調査表(様式1)により、そのつど委員会に報告しなければならない。

第5章 術科大会

(術科大会)

第30条 本部長は、毎年1回柔道、剣道、逮捕術及びけん銃射撃競技の大会(以下「術科各大会」という。)を開催するものとする。

(試合審判)

第31条 術科各大会における試合及び審判は、次の規定等によって行うものとする。

(1) 柔道

警察柔道試合及び審判規則

(2) 剣道

警察剣道試合及び審判規則

(3) 逮捕術

逮捕術試合及び審判規則

(4) けん銃射撃

警察けん銃射撃競技規則

(術科各大会の実施細目)

第32条 術科各大会の日時、場所、方法、その他実施についての必要な事項は、そのつど定めるものとする。

(表彰)

第33条 術科各大会における成績優秀な団体及び個人に対しては、表彰を行うものとする。

第6章 雑則

(部外指導)

第34条 術科指導員又は警察職員は、部外に対し術科の指導を行うときは、すみやかに所属長を通じて本部長の承認を受けなければならない。ただし、救急法については、所属長の承認を得て指導にあたることができる。

(部外大会等への派遣)

第35条 本部長は、術科の振興又は術科技能の向上のため必要と認めるときは、部外競技団体が主催する大会、講習会、強化練習等に術科指導員、第19条第2項の部員その他特に必要と認める警察職員を公務として派遣することができる。

(報告)

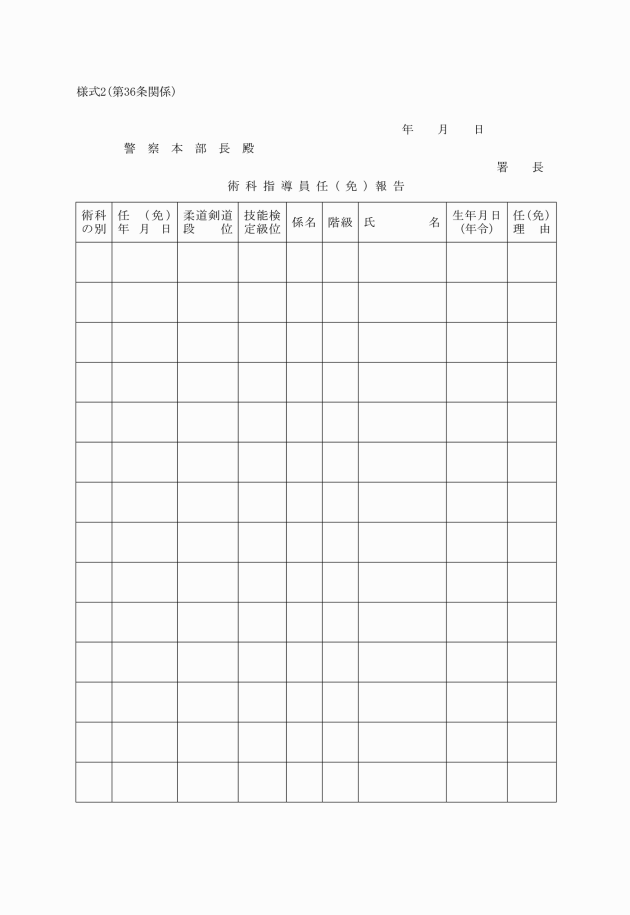

第36条 署長は、署指導員を任免したときは、術科指導員任(免)報告書(様式2)により速やかに本部長に報告しなければならない。

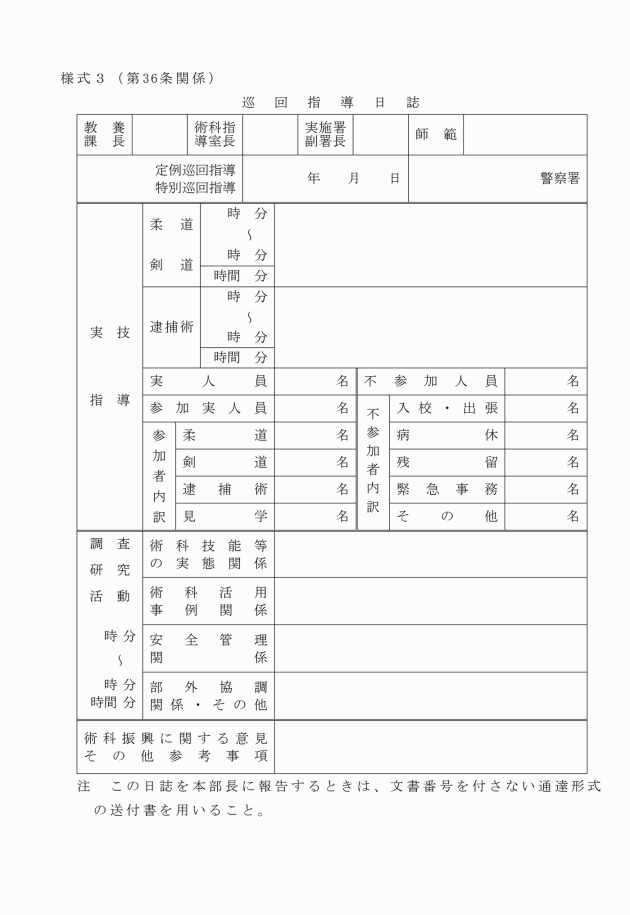

2 本部師範及び地区師範は、術科訓練の指導状況を巡回指導日誌(様式3)に記録し、翌月10日までに本部長に報告しなければならない。

(備付簿冊)

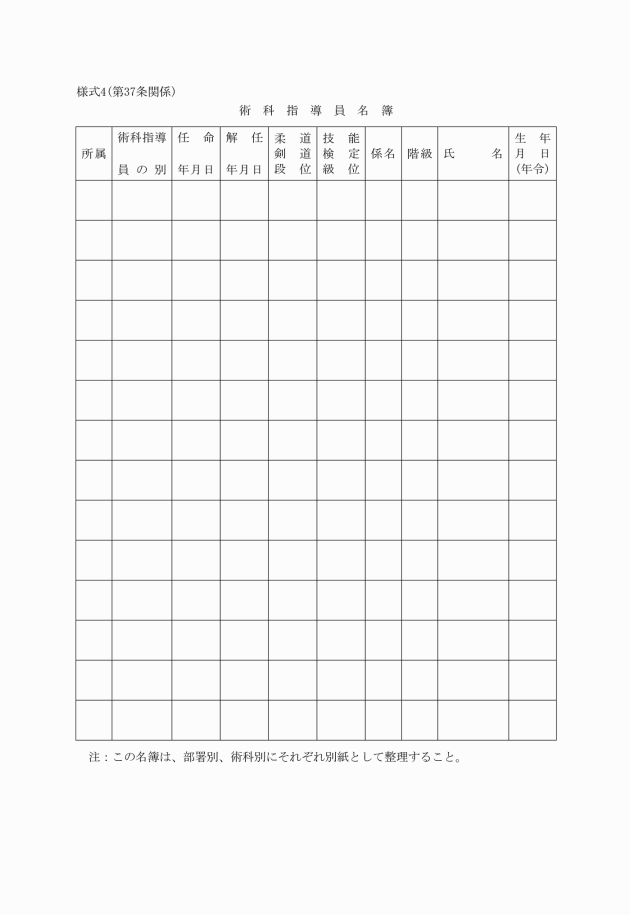

第37条 教養課長は、術科指導員名簿(様式4)を備えて異動のつど整理しなければならない。

附則

1 この訓令は、昭和37年7月1日から施行する。

2 愛媛県警察術科教養訓練規程(昭和35年12月1日本部訓令第25号)は廃止する。

3 この訓令の施行の際現に旧規程により術科指導員に任命されている者は、この規程により任命されたものとみなす。

附則

1 この訓令は、昭和41年8月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に術科指導員(師範を除く。)に任命されている者は、この規程により任命されたものとみなす。

附則(昭和41年12月13日本部訓令第28号)

この訓令は、昭和41年11月1日から適用する。

附則(昭和44年4月10日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和45年4月17日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和47年3月24日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年3月28日本部訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年9月30日本部訓令第10号)

1 この訓令は、昭和49年10月1日から施行する。

2 第29条の規定は、昭和49年7月1日から適用する。

附則(昭和56年3月25日本部訓令第6号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。〔以下略〕

附則(昭和59年9月1日本部訓令第4号)

この訓令は、昭和59年9月1日から施行する。

附則(昭和63年4月1日本部訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月22日本部訓令第5号)

この訓令は、平成元年3月22日から施行する。

附則(平成4年7月22日本部訓令第14号抄)

1 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

附則(平成5年3月11日本部訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年11月24日本部訓令第27号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年2月13日本部訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日本部訓令第15号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。〔以下略〕

附則(平成10年4月1日本部訓令第13号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月8日本部訓令第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成13年3月1日から施行する。

附則(平成13年3月23日本部訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年11月30日本部訓令第32号)

この訓令は、平成13年12月1日から施行する。

附則(平成14年1月29日本部訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日本部訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月26日本部訓令第27号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月24日本部訓令第15号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成20年1月28日本部訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日本部訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日本部訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日本部訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月20日本部訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月14日本部訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年8月29日本部訓令第15号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年11月18日本部訓令第26号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

附則(令和6年2月29日本部訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月24日本部訓令第8号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表1

術科指導員の配置ならびに指導担当部署

区分 | 名称 | 担当部署 | 配置部署 |

本部師範及び本部指導員 | 本部柔道師範 | 県下各部署 | 警察本部 |

本部剣道師範 | |||

本部逮捕術師範 | |||

本部けん銃訓練指導員 | |||

本部救急法指導員 | |||

本部体育指導員 | |||

学校師範 | 学校柔道師範 | 警察学校 | 警察学校 |

学校剣道師範 | |||

地区師範 | 東予地区柔道師範 | 四国中央警察署、新居浜警察署、西条警察署、西条西警察署、今治警察署及び伯方警察署 | 指定する警察署 |

東予地区剣道師範 | |||

南予地区柔道師範 | 大洲警察署、八幡浜警察署、西予警察署、宇和島警察署及び愛南警察署 | ||

南予地区剣道師範 | |||

署指導員 | 署柔道指導員 | 所属警察署 | 各警察署 |

署剣道指導員 | |||

署逮捕術指導員 | |||

署けん銃訓練指導者 | |||

署救急法指導員 | |||

署体育指導員 |

別表2

術科指導員の資格要件

区分 | 名称 | 資格要件 |

本部師範 | 柔道師範 | 警察本部勤務であって、柔道6段以上の段位を有し、かつ逮捕術技能検定上級の資格を有する警察職員で、すぐれた指導能力のある者 |

剣道師範 | 警察本部勤務であって、剣道6段以上の段位を有し、かつ逮捕術技能検定上級の資格を有する警察職員で、すぐれた指導能力のある者 | |

逮捕術師範 | 警察本部勤務であって、逮捕術技能検定上級の資格を有し、かつ、柔道又は剣道の6段以上の段位を有する警察職員で、優れた指導能力のある者 | |

本部指導員 | けん銃訓練指導員 | 警察本部勤務者であって、けん銃技能検定上級位の資格を有する警部補以上の階級にある警察官で、けん銃指導者講習等を修了し、指導者として優れた指導能力のある者 |

救急法指導員 | 警察本部勤務者であって、救急法技能検定上級の資格を有する警察職員で、すぐれた指導能力のある者 | |

体育指導員 | 警察本部勤務者であって、体育についてすぐれた技能をもち、指導能力のある者 | |

学校師範 | 柔道師範 | 警察学校勤務であって、柔道6段以上の段位を有し、かつ逮捕術技能検定上級の資格を有する警察職員で、優れた指導能力のある者 |

剣道師範 | 警察学校勤務であって、剣道6段以上の段位を有し、かつ逮捕術技能検定上級の資格を有する警察職員で、優れた指導能力のある者 | |

地区師範 | 柔道師範 | 柔道5段以上の段位を有し、かつ逮捕術技能検定上級の資格を有する警察職員で、優れた指導能力のある者 |

剣道師範 | 剣道5段以上の段位を有し、かつ逮捕術技能検定上級の資格を有する警察職員で、優れた指導能力のある者 | |

署指導員 | 柔道指導員 | 柔道3段以上の段位を有し、かつ逮捕術技能検定上級若しくは中級の資格を有する警察職員で、すぐれた指導能力のある者 |

剣道指導員 | 剣道3段以上の段位を有し、かつ逮捕術技能検定上級若しくは中級の資格を有する警察職員で、すぐれた指導能力のある者 | |

逮捕術指導員 | 逮捕術技能検定上級の資格及び柔道又は剣道の段位を有する巡査部長以上の警察官で、優れた指導能力のある者 | |

けん銃訓練指導者 | けん銃技能検定上級位の資格を有する巡査部長以上の階級にある警察官で、けん銃指導者講習等を修了し、指導者として優れた指導能力のある者 | |

救急法指導員 | 救急法技能検定上級の資格を有する巡査部長以上の警察官で、優れた指導能力のある者 | |

体育指導員 | 体育について、すぐれた技能をもち、指導能力のある者 |

別表3

安全管理の措置基準

項別 | 区分 | 措置基準 |

第1 共通的事項 | 1 人的管理 | (1) 訓練者の健康状態、術科技能、体力、段級位、性格、訓練参加度及び既往症等をは握して、訓練上欠陥のある者の発見に努めること。特に必要があると認めるときは、事前に医師の健康診断を受けさせること。 (2) 訓練者の年令、体力及び技能等によつて無理のない計画をたて、十分な準備のもとに行わせること。 (3) 訓練に際しては、訓練者の数、訓練場所及び訓練の内容等を考慮して、適宜、班を編成して統制のある訓練を行わせること。 (4) 各種訓練に際しては、無理な方法で危険な技等は行わせないこと。 (5) 訓練中の指導、監視体制を確立し、常に訓練者の動静に注意し、異常を認めたときは、訓練を中止させる等の措置をとること。 (6) 救急措置の研究及び救急措置体制の整備をしておくこと。 (7) 技能に応じて、かつ、基本に忠実な訓練を行わせること。 (8) 平素、訓練から遠ざかつていた者が訓練に参加したときは、急激な訓練を行わせないこと。 (9) 高年令者には、体力の過信をさせないこと。 |

2 物的管理 | (1) 射撃場、道場及び体育館等の床面、畳、腰板部、照明、採光、通風、換気、防湿及び消火設備等を入念に点検し、破損か所等を発見したときは、早急に補修、整備の措置、又は手続きをとること。 (2) 用具、防具等は、定期に又は使用前後に必ず点検し異状を認めたときは、使用を禁止し、又は補修した後に使用させること。 (3) 道場又は体育館内には、訓練に不用な部品をできるだけ置かないようにすること。 (4) 寒冷地では、特に冬期間の保温に留意すること。 (5) 服装、用具及び防具等は、それぞれ訓練者の体格に合つた物を着装、又は使用させること。 | |

第2 科目的事項 | 1 けん銃訓練 | (1) 射撃場における実射訓練を行うときの措置 ア 訓練者には、いかなる場合においても、警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)第14条に定めるけん銃の安全規則、警察庁が定めるけん銃訓練要綱及び愛媛県警察学校射撃場の管理及び使用に関する訓令(昭和53年本部訓令第15号)を厳守させるとともに、訓練指導者、実射訓練指揮官の指示を確実に実行させること。 イ 訓練者の危害予防のため、耳栓(イヤープロテクター)等の保護具を使用して射撃訓練を行わせること。 ウ 訓練者には、射撃訓練の終了直後に、必ず手洗い及びうがいを励行させること。 (2) 実射訓練以外の訓練を行うときの措置 ア 訓練者に、回転式けん銃携帯者及び自動式けん銃携帯者があるときは、努めて訓練場所及び時間を異にして訓練を行わせること。やむを得ず同時に訓練を行わせるときは、銃種による班を編制して行わせること。 イ 「たま抜け」、「たまこめ」は、訓練員を一列横隊にして、訓練指導者の指揮により一斉に行わせること。 ウ 訓練は、原則として、けん銃つりひもをつけたまま行わせること。 エ 訓練指導者は、訓練者全員が号令による操法が終わったことを確認した後に、次の操法の訓練を行うこと。 オ 訓練指導者が操法の模範を示して説明するときは、必ず弾倉の点検を励行すること。 |

2 逮捕術訓練 | (1) 訓練者には、基本的な準備運動及び「受身」、「体さばき」、「足さばき」又は「縄とび」、「腕立て伏せ」等により、敏速性、柔軟性、持久性等を習得するように、反覆した訓練を行わせること。 (2) 訓練者には、「前突き」及び「前けり」の反覆訓練によつて、攻撃、防御の基本動作を習熟させること。 (3) 多数の訓練者を同時に訓練させるときは、訓練の種目、内容により、必要な距離、間隔を十分とらせること。 (4) 訓練者に防具着用の訓練を行わせるときは、運動足袋の類のものを着用させること。 (5) 「打突」並びに「逆わざ」等の訓練を行わせるときは、指導者に打突の部位、方法及びその程度並びに逆わざの施術の方法及びその効果の判断等について模範を示させ、その限界を理解させたうえで訓練を行わせること(防具を着用しないときは、「警棒打ち」、「突き」及び「当て身」は、相手の身体に触れることのないように動作を止めること。)。 | |

3 柔道訓練 | (1) 初心者には、受身訓練の必要性と安全かつ上手な投げ方を認識させるため、指導者が模範を示してから相互の訓練を行わせること。 (2) 道場の面積と訓練人員を勘案して、必要により「乱取り」と「寝技」の訓練を区分して行わせること。 (3) 初心者等には、柔道の基本技である「作り(崩し)」「掛け」の原理を理解させ、正しい技のかけ方及び防ぎ方に習熟する訓練を行わせること。 (4) 初心者等には、指導者が「まき込み」等危険な技の模範を示して、その危険性を正しく理解させ、努めてこれらの技をかけないように訓練を行わせること。 (5) 変則な姿勢又は強引な組み方をする者は直ちに矯正させ、正しい姿勢による円滑な体の運用及び柔軟性に富んだ力の用法の訓練を行わせること。 (6) 訓練者には、頭部の受傷防止のため、首部の準備運動を十分行わせるとともに、正しく「受身」をする訓練を行わせること。 (7) 冬期の訓練は、訓練者に準備運動を入念に行わせるとともに、「寝技」によつて、身体を柔かくしてから「乱取り」を行わせること。 (8) 高年令者には、年令及び体力に応じた訓練内容及び訓練量とし、無理な訓練又は試合は行わせないこと。 | |

4 剣道訓練 | (1) 訓練者には、剣道具を正しく着装させ、定められた部位を正確に打突するように訓練を行わせること。 (2) 初心者等には、基本動作(構え、足さばき)を習得するように訓練を行わせること。 (3) 竹刀の「ひび割れ」等不完全な竹刀を使用させないこと。 (4) アキレス腱受傷防止のため、下半身の準備運動を入念に行わせること。特に、訓練の長期中断、心身の疲労、体重が増加したとき等に傷害が発生することが多いので、このようなときは、「素振り」、「剣道形」等の訓練にとどめ、急激な訓練は行わせないこと。 (5) 耳の受傷防止のため、手拭い等で頭部を覆うときに耳に当てないようにさせるとともに、「面垂」と耳との間に余裕をもたせた着装の方法を行わせること。 (6) 「ひじ」の打撲傷防止のため、できればサポーター又はひじ当て等を使用させること。 (7) 面具、小手具等の消毒を行わせること。 | |

5 体育訓練 | 体育訓練の安全管理の措置基準は、便宜上、体育訓練(運動競技を含む。)並びに水泳・登山・スキーの各訓練に区分した。 (1) 体育訓練(運動競技) ア 訓練者には、体育、競技の種目ごとの基本的な練習法をマスターするように訓練を行わせること。 イ 訓練者には、体育、競技の種目ごとのルールによる訓練を行わせること。 ウ 訓練者には、正しい用具の用法の訓練を行わせること。 エ グランドの小石等の危険物は、常に除去するようにするほか、その整備に留意すること。 (2) 水泳訓練 ア 訓練前の措置 (ア) 海浜、河川等で訓練を行わせるときは、過去の訓練にかかわらず、新たな角度から指導者が訓練現場の実地踏査を行い、訓練方法、輸送経路・方法等を検討して計画を策定するとともに、事前に訓練者にその内容を周知徹底させておくこと。 (イ) 努めて水上安全法の指導員・救助員(日本赤十字社認定)、又は救急法上級者等(以下本項において「指導員等」という。)により指導(監視)体制をとり、訓練者の数、経験、技能、訓練時間、場所、内容等に応じて、常に訓練者を掌握できるように、指導、監視、救護等の任務分担を定めておくこと。 (ウ) 不特定多数人がい集する場所で訓練するときは、訓練者を特定するため、同色の帽子又は技能の程度に応じて色別できる帽子を着用させる等の方法をとらせること。 (エ) 救命・救急用具等は必ず事前に準備点検しておくとともに、訓練現場に携行し、事故が発生したときは、直ちに使用できる状態にさせておくこと。 (オ) 事前に訓練者の健康状態を点検させ、必要に応じて健康診断を受けさせる等の方法によつて、訓練不適格者の発見に努めること。 (カ) 訓練前には、水面及び水中の温度を調査させておくこと(水温が18度以下の場合は、特別の訓練経験者以外は訓練は行わせないこと。)。 イ 訓練中の措置 (ア) まず指導員等に入水方法の模範を示させ、訓練上の安全を確認したうえで、現場の条件に応じた具体的な注意を行わせること。 (イ) 海浜、河川等で集団による水泳訓練を行わせるときは、気象条件等を考慮に入れ、訓練の安全圏を物理的に標示するとともに、一定の指導員等を陸上、水中(深い方)及び舟艇等に位置させ、スキのない監視網の中に訓練者を入れて訓練を行わせること。 (ウ) 訓練者には、必ずバデイーシステムによる相互の安全確認を行わせること(1人の指導員等の受け持つバデイー数は、5―6組が適当である。)。 (エ) 訓練者を、水上安全法による入水法で、段階的に入水させ、そのつど訓練者の体調の点検を行わせること。 (オ) 訓練者の安全確認及び訓練による疲労の軽減のため、一定時間(5分ないし10分)ごとに休憩させ、必ず人員点呼をとらせること。 ウ 訓練終了後の措置 (ア) 訓練終了直後に人員点呼を行わせること。 (イ) 身体の清潔保持及び疾病等の予防のため、必ずシヤワー又は入浴等を励行させること。 (ウ) 訓練終了後の単独水泳による事故の防止のため、衣服を着た後に、最後の点検を行わせること。 (エ) 訓練終了後、訓練者の健康状態を点検し、異常を訴える者があれば必ず医師の診断を受けさせること。 (オ) 訓練終了後は、解放感からとかく気がゆるみがちであるので、規律の保持に努めること。 (3) 登山訓練 ア 訓練前の措置(オリエンテーリングを含む。) (ア) あらかじめ指導者に、訓練コース等の実地踏査を行わせ、山岳の状況に応じたコース、日程、装備及び食糧等の訓練計画を策定するとともに、事前に訓練者にその内容を周知徹底させておくこと。 (イ) 登山技術及び気象判断等の基礎的な知識技術については、あらかじめ机上又は図上訓練等による教養を行うこと。 (ウ) 装備品は、常に点検整備し、適正な管理を行うとともに、その着脱及び取扱い要領等については、機会あるごとに訓練を行わせること。 (エ) 通信連絡体制を確立させておくこと。 (オ) 不測の事故を考慮し、救急薬品の携行、救急措置等に留意するとともに、緊急避難ルートについて検討させておくこと。 イ 訓練中の措置 (ア) 肉体的疲労及び緊張による精神的疲労が大きいので、適宜休憩させ、そのつど、人員の点呼を励行させること。 (イ) 岩場、雪渓登はん、その他危険地帯の通過等については、あらかじめ安全措置を講じ、確認したうえで実施させること。 (ウ) 気象条件の変化に最大の注意を払い、低気圧等の接近の際は、登山を中止させること。また、天候の激変や危険が予想されるときは、行動の中止、退避、脱出等冷静な判断と勇気のある行動をとるように指導させておくこと。 (エ) 訓練中に道に迷つたと判断したときは、無謀な行動は避け、できる限りその場から離れずに冷静な判断のもとに身の安全を確保して救出を待つように指導させておくこと。また、雪崩、落石、雷雨等の起こる場所を避けて待避するように指導させておくこと。 ウ 訓練後の措置 (ア) 訓練記録を作成し、次の訓練資料の参考に資すること。 (イ) 使用装備品の手入れ、補修を完全に行わせること。 (4) スキー訓練 ア 訓練場の選定にあたつては、訓練者の数及び技能等を考慮し、指導者に実地踏査を行わせ、危険か所を明らかにする等、綿密な訓練計画を策定するとともに、事前に訓練者にその内容を周知徹底させておくこと。 イ 気象条件の研究及び気象条件の変化に対応した措置をとらせること。 ウ 凍傷等の傷害防止に必要な知識の教養を行うとともに、救急用具及び通信器材の整備をさせること。 エ 訓練器材は、訓練者の技能に応じたものを選択させ、事前に点検し、不備な点は整備させること。 オ 雪の条件に配意するとともに、雪崩の発生するおそれのある場所では訓練を行わせないこと。また、指導者の監視下において訓練を行わせること。 |